特朗普再度执掌白宫,然而美国国债却如脱缰野马,一路飙升至37万亿美元且毫无刹车迹象。他原本企图借助关税手段迫使中国让步,岂料中国并未买账,反倒是美国农场主率先陷入爆仓困境。

眼见财政黑洞难以填补,特朗普干脆“出招”对付最大债主,甚至连美联储也未能幸免。这场债务与博弈的多线战,显然不是靠喊喊口号就能轻易取胜的。

债务漩涡:远非简单的数字堆积

美国的债务状况,恰似一锅被压到极限的高压锅,而特朗普就如同坐在锅盖上的人。

据财政部最新数据显示,截至2025年9月,美国联邦债务已然突破37.4万亿美元,其中公众持有超过30万亿,政府内部账户占据7万亿。这绝非简单的“数字堆积”,而是实实在在的利息炸弹。2024年一年,美国仅利息支出就高达9210亿美元,占全联邦预算的17%,2025年这一数字仍在持续攀升,相当于每天耗费25亿美元,全靠借新还旧来勉强维持。

更为严峻的是,美联储自身也持有7.5万亿的美债,摇身一变成为最大债主。这种做法无异于自己借钱给自己,再通过印钱来支付利息,债务货币化风险直接爆表。

诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨一针见血地指出,利息如同寄生虫,不断蚕食着基础设施、教育、科研等方面的资金投入,从长远来看,这无异于自废武功。

税收方面同样不容乐观,2025年7月单月赤字高达2890亿美元,同比多出450亿。原因何在?企业纷纷外迁,就业岗位缩减,收入随之减少,而支出却有增无减,军费、社保、医保等开支一项都难以削减。所谓的“效率委员会”提出改革方案,结果连审计报告都被搁置一旁,沦为纸上谈兵。

特朗普当年大力推行减税政策,初衷是激活经济,然而十年下来,却新增了22万亿的债务。如今这口债务大锅,连国会都几乎难以承受。

今年夏天,美国政府险些陷入关门境地,国会议员们争吵至半夜,最终还是依靠财政部临时“搬款”才得以续命。

更为糟糕的是,这种债务结构将私人投资逼入了绝境。2025年,美国债务占GDP比例飙升至117%,企业贷款成本居高不下,干脆选择不借款或者将业务外迁,创新活力一落千丈。今年,硅谷几家独角兽企业倒闭,零售行业也一片萧条。

而这场债务风暴,最终还是转嫁到了老百姓头上,医疗、教育、基础设施等方面的投入全被利息“挤”了出去,农场主库存积压,出口商愁容满面。

民众打开财政网站,看到那堆令人眼花缭乱的数字,只觉头晕目眩,信任危机正在悄然蔓延。

相比之下,中国的财政策略显得更为冷静。中方代表在多个国际会议上反复强调预算平衡和风险控制,国内也在积极推动税制改革、优化支出结构。

稳扎稳打的财政节奏,与美国的“头痛医脚”形成了鲜明对比。

特朗普出招:反手“对抗”债主

面对难以填补的债坑,特朗普决定不再坐等市场买单,而是开始将责任推给外部因素,尤其是最大债主中国。

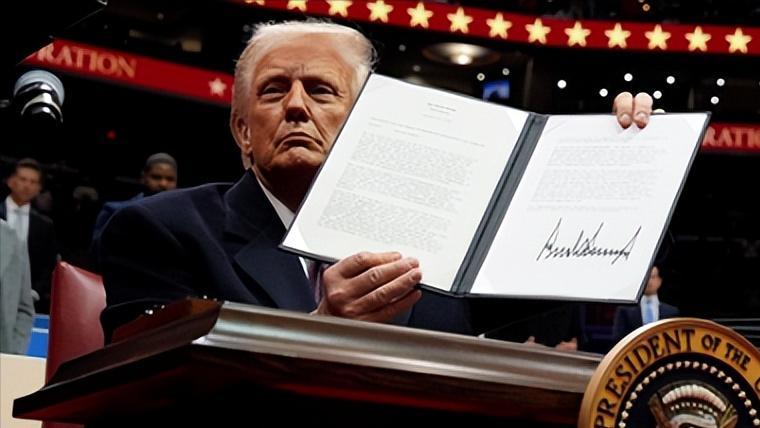

2025年2月,他一声令下,对所有中国进口商品加征10%关税,不到两个月,范围便扩大到其他国家,意图十分明显,即逼迫企业回流,缩减贸易逆差。然而,算盘打得虽响,现实却给了他沉重一击。

4月9日,中国商务部迅速出手反击,关税覆盖范围达到84%的美国产品,重点瞄准农产品、乳制品等领域。5月,美方继续加码20%,还放话要将高科技芯片关税提高到70%。

但中方企业此次并未慌乱,而是加快将供应链转向东南亚,使出口结构更加灵活,东盟国家的港口反倒因此忙碌起来。

结果,美国农场主叫苦不迭,库存积压,价格暴跌,就连特朗普自己也不得不在5月试探性撤掉部分关税,试图留一条后路。

然而,中方已不再吃这一套,贸易博弈演变成一场拉锯战,双方都毫不退让。

更麻烦的是,美联储也成为了特朗普的“眼中钉”。他公开质疑鲍威尔“受政治驱动”,4月签署行政令削弱联储独立性,7月更是直接解雇了理事丽莎·库克。9月,事情闹到最高法院,联储方面也毫不示弱,坚决拒绝配合。鲍威尔坚持政策独立,美联储持有的7.5万亿美债也成了“钉子户”。

这种政治干预金融的操作,让市场一片哗然,美元指数短线震荡,外资开始重新评估美国市场的稳定性。中方则一边冷静旁观,一边提醒全球,央行独立性是经济稳定的压舱石,中国在这方面坚持技术导向、去政治化,避免了财政货币混乱。

而特朗普那边,盟友关系也在逐渐崩塌。欧盟、日本对他的关税政策根本不上心,反而加强了与中方的合作。德国新政府已经表态要深化中欧产业协作,日本也在中日韩框架下重新布局供应链。

中方策略始终未变,不主动挑事,但也绝不吃亏。扩大反制清单,精准回击工业品,全球多边贸易照常推进,RCEP和中非、中拉合作稳步发展。特朗普想靠关税逼中国妥协,结果反倒让“债主”更加冷静、硬气。

从危机走向启示:谁才真正算明白账?

美国的债务问题早已不是单纯的财政窟窿,而是结构性病灶。

债务占GDP比重冲至117%,经济增长却反向减速0.5%,财政空间被利息吞噬,资本市场被政策吓跑,创新能力被高成本锁死。

特朗普的减税和关税政策短期内确实刺激了股市,但带来的债务雪球却越滚越大,到2025年末可能逼近40万亿。

这种“刺激经济靠印钱”的玩法,经济学家们早已发出预警,靠债务拉动增长,最终只会拖垮自己的信用底线。相比之下,中国的路径更像是在走“稳扎稳打”的马拉松,供给侧改革、科技自主、扩大内需,都是为了降低对外依赖,提升内生动力。

深圳的科研中心、长三角的制造升级、粤港澳的大湾区联动,这些布局并非为了应急,而是在构建未来的增长引擎。

中方代表在G20、金砖会议上多次强调,要推进多边合作、管控金融风险,避免全球经济被单边政策绑架。

而美元的霸主地位,也在这场债务危机中遭遇挑战,去美元化的趋势在加剧,中国的人民币国际化稳步推进,更多国家开始使用本币结算。

如果美国不改财政结构,未来可能连“印钱救市”这条路也走不通。

对比来看,美国的债务问题暴露出制度上的僵局,党派对立、利益集团博弈,让改革寸步难行。而中国的优势在于政策的连续性、执行力和战略定力,哪怕面临外部压力,也能保持方向不偏、节奏不乱。

从全球格局来看,美国试图用债务“转嫁风险”、用关税“逼迫让步”,结果却让自己陷入更深的困局。

而中国用的是另一种逻辑,不跟你赌短期收益,而是铺好长远赛道,做耐心的赢家。

结尾

美国37万亿债务高悬头顶,特朗普的“出招”不仅没能逼中国让步,反倒让自己陷入内外交困的夹缝。

债务、关税、联储,这一连串操作如同拆错了的积木,而中国则在风暴中稳扎稳打,以改革与创新筑牢底盘。

这场博弈,谁在走钢丝,谁在铺桥修路,已经越来越清晰。