“永远不愁客源”的医院,如今竟也面临过剩危机。医院倒闭潮的来临,令人始料未及。

据权威数据统计,自2014年以来的十年间,中国医疗机构床位数实现了显著增长。从2013年底的618.2万张,跃升至1017.4万张,增长率高达64%。这一数字背后,是医疗资源投入的不断加大。

然而,在全国企业破产重整案件信息网上,以“医院”为关键词搜索,结果却令人震惊。2014年一整年,包括破产审查案件、破产案件、强制清算申请审查案件、强制清算案件、破产上诉案件等在内的医院相关案件,共计达到1158件。这一数据,与床位数的激增形成了鲜明对比。

一边是床位数的不断增加,一边却是医院的接连破产,现实显得颇为魔幻。近年来,许多人都有类似的感受:去大城市三甲医院看病,半夜三点仍在排队;而回到老家县城医院,住院部却空空荡荡,鲜有人问津。

这两张照片的拼接,正是中国医疗现实的生动切面:床位并不稀缺,稀缺的是合适的床位、合适的服务地点以及高质量的服务。

那么,为何会出现如此局面?将时间轴拉长,我们或许能找到答案。

过去十来年,中国医疗行业沿着“要想富,先修路”的逻辑发展医疗,床位数如滚雪球般增长,从六百多万张激增至一千多万张,每年新增数十万张。这一策略在当时并无错误,否则也难以支撑起疫情期间的高压环境。

然而,随着人口结构、技术进步以及资金规则的变化,原有的扩张模型开始失灵。

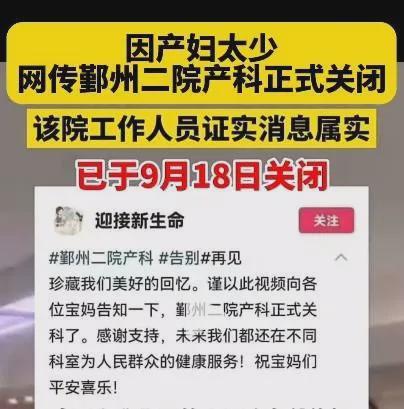

人口结构的变化不言而喻,出生率下降导致产科关停的新闻频现。与此同时,老年人数量增多,但他们最需要的并非住院治疗,而是慢病管理、康复护理以及长期照护。

技术进步同样带来了深刻影响。许多以前需要住院十天半个月的手术,如今通过日间手术即可完成,患者当天即可回家,医院的床位自然得以空出。

此外,支付端的改革也在紧锣密鼓地进行。带量采购、取消加成、反腐从严以及DRG/DIP精细付费等措施,挤掉了“广铺床位、多开检查”的粗放红利。结果便是,床位越铺越多,但盈利却越来越难,甚至有医院因扛不住压力而破产、降级。

或许有人会问:床位多了不是更好吗?问题在于“多的不在该多的地方”。大城市核心医院爆满,是因为患者信任、医生实力强、设备齐全;而很多地市、县级医院却空着,是因为医生留不住、学科不成形、患者宁愿多花时间跑去大医院。这是典型的“供给结构错位”。继续增加床位,只会加重错位,无法解决根本问题。

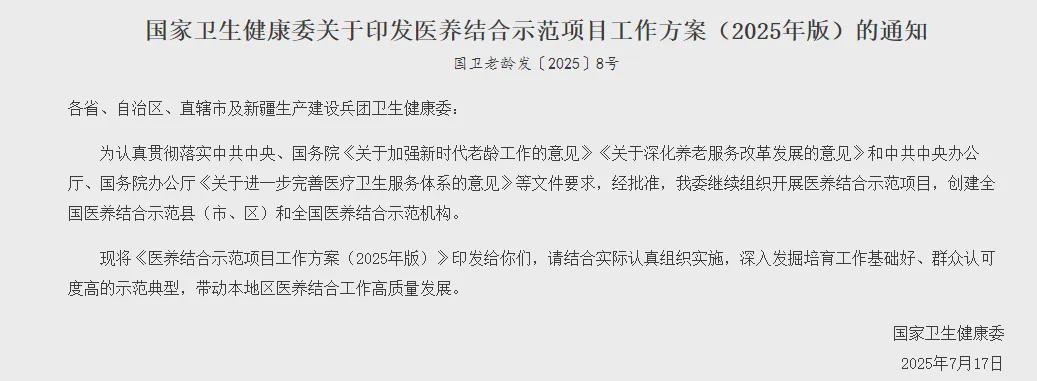

国家给出的方向是:将多出来的、不那么紧俏的医疗资源,向“医养结合、康复护理”领域转型。医院并非越“高精尖”越好,而是应该在该“高精尖”的地方高起来,在该“长护久安”的地方安下来。

一个现实的图景是:部分二级医院正在转型做康复医院、护理院,县区医院则将服务延伸至社区和居家,为老人提供上门巡诊、慢病管理、康复指导以及临终关怀等服务。三甲医院继续攻坚大病重症,基层则兜住“连续性照护”,这才是一个稳定的医疗金字塔。

然而,转型谈何容易。许多民营二级医院主动申请降级,并非不想努力,而是财务模型难以支撑。二级医院的“体面”,意味着设备更新、人员配置、学科设置以及质控标准等各项投入,都需大量资金;而收入端却因支付改革、价格调整以及患者外流而不断受到挤压。

此时,降一级、缩床位,未必是认输,反而是断臂求生。对于公立医院而言,问题同样严峻:债务高、投资重、财政吃紧,继续扩建的冲动需收住,转向“存量提质、管理精细”才是正解。

当然,也别将医院“破产、降级”视为纯粹的坏消息。行业每一次出清,都是在逼迫资源向更有效的地方流动。过去靠药品加成、灰色空间和粗放扩张活着的路径,在新的监管和支付环境下已走不通,这说明系统正在向“价值医疗”转型。疼是难免的,但疼过之后,留下的将会更加健康。

普通人最关心的,其实很简单:看病别折腾,花钱有谱。理想的路径是这样的:大病进三甲,术后或急性期结束,接到家门口的康复中心或护理院继续恢复,医生护士上门做随访,药在社区能配齐,反复犯的慢病有团队帮你盯。对家属来说,这比“住久一点更安心”要实用得多。

还想再说一句:别将“床位过剩”当成负面词。它更像一面镜子,照出了我们从“大建设”走向“大维护”,从“拼总量”走向“拼结构”的必经之路。行业总要有人先迈那一步。愿更多医院有勇气“变”,有能力“稳”,也愿更多政策真正围着“人”的需求转。我们最终想要的,不是世界上最多的床位,而是恰到好处的照护。把床位放在该放的地方,把人手用在该用的环节,把钱花在能改变结局的时点上——这就是医改最朴素、也最难的答案。