当你在社交媒体点赞、观看高清视频或使用自动驾驶功能时,是否意识到这些操作背后是数据中心服务器如潮水般的电力消耗?随着人工智能、5G和物联网技术的爆发,全球数据量正以每年26%的速度增长,而数据存储与处理的能耗问题已悄然演变为一场“隐形能源危机”。据预测,到2040年,全球近30%的电力将被用于支撑数字世界运转。

在这场与能耗的赛跑中,瑞典科学家交出了一份颠覆性答卷——他们发现了一种能在原子尺度上实现“磁力握手”的二维材料,让数据存储彻底摆脱对外部磁场的依赖。这项发表于《先进材料》杂志的研究,或将成为破解信息时代能源困局的关键钥匙。

想象一座布满数万亿个微型开关的巨型图书馆,每个开关的“开”与“关”对应着二进制数据的0和1。在磁性存储器中,这些开关的“状态”由电子的磁化方向决定——就像无数微型磁铁的南北极朝向。

要写入数据,必须瞬间翻转这些电子的磁极方向。传统技术(如自旋轨道矩SOT)虽能高效完成翻转,但依赖一个“能耗巨兽”:外部磁场。这就像用重型起重机去拨动一枚微型开关——起重机本身的耗电量远超实际工作所需。数据显示,当前磁性存储器中,超过60%的能量被浪费在驱动外部磁场上。

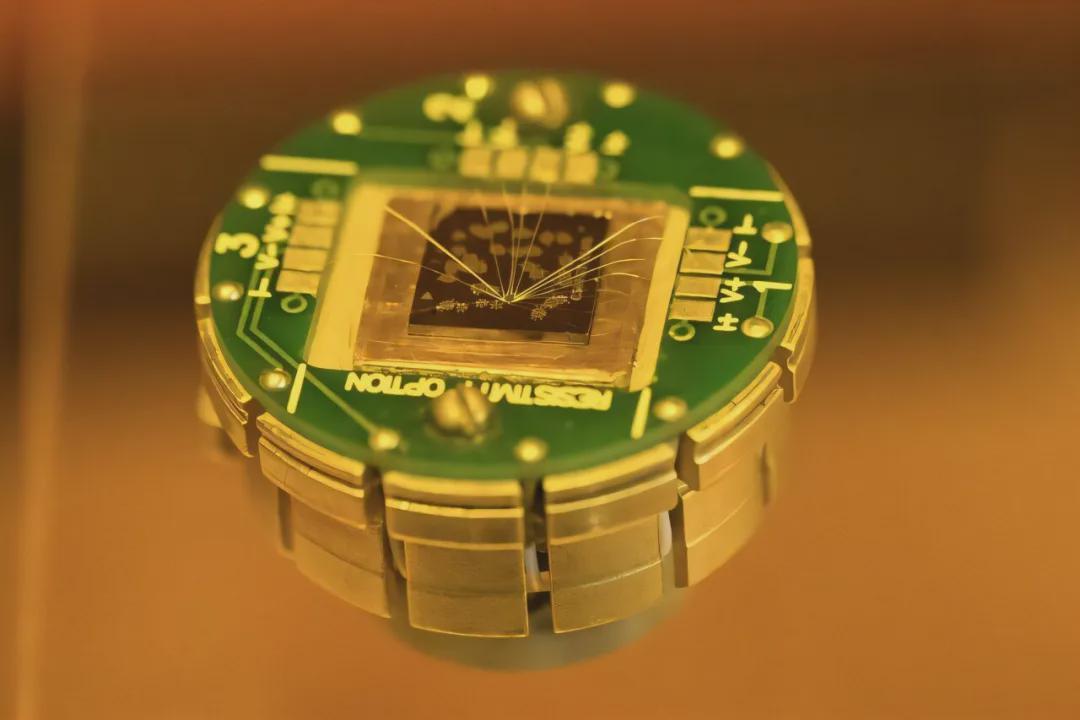

全球材料科学家都在追问:能否让开关自己“动起来”?瑞典查尔姆斯理工大学的团队给出了肯定答案——他们发现了一种名为CFGT的二维范德华材料,其厚度仅相当于几个原子叠加。

这种材料的神奇之处在于,它同时容纳了两种“水火不容”的磁性:

传统技术中,科学家只能像制作三明治一样,将铁磁材料与反铁磁材料层层叠加,但界面处的能量损耗和工艺复杂性始终难以解决。而CFGT材料的突破在于:它首次在单一原子结构中实现了两种磁性的共存与协同。

“这就像在同一支军队中,同时存在纪律严明的方阵和灵活机动的突击队。”研究负责人Bing Zhao教授比喻道,“它们不再对立,而是形成了一种内禀的交换偏置效应。”

当铁磁性与反铁磁性在原子尺度上“握手言和”时,一种全新的磁化状态诞生了——倾斜磁化(canted magnetism)。这种状态自带“内部指挥官”,能通过电子自旋间的相互作用,自主完成磁极翻转,彻底摆脱对外部磁场的依赖。

实验数据显示,采用CFGT材料的存储器在写入数据时,功耗较传统技术降低90%,且翻转速度提升3倍。更关键的是,单一材料方案简化了芯片制造流程,将良品率从68%提升至92%。

“这不仅是能效的飞跃,更是对存储器架构的重新定义。”半导体行业分析师李明指出,“如果该技术实现量产,全球数据中心每年可减少相当于15个核电站的碳排放。”

这项基础研究的涟漪效应,正悄然改变我们的未来:

目前,研究团队已与三星、英特尔等企业展开合作,计划在3年内推出首款搭载CFGT材料的存储芯片。而更远期的想象空间在于:这种材料或许能应用于量子计算、神经形态芯片等前沿领域,为第六代信息技术革命奠定物理基础。

[1] Bing Zhao et al, Coexisting Non‐Trivial Van der Waals Magnetic Orders Enable Field‐Free Spin‐Orbit Torque Magnetization Dynamics, Advanced Materials (2025). DOI: 10.1002/adma.202502822

[2] The GIST, "Coexisting magnetic states in 2D material promise major energy savings in memory chips," Chalmers University of Technology, edited by Sadie Harley, reviewed by Robert Egan.