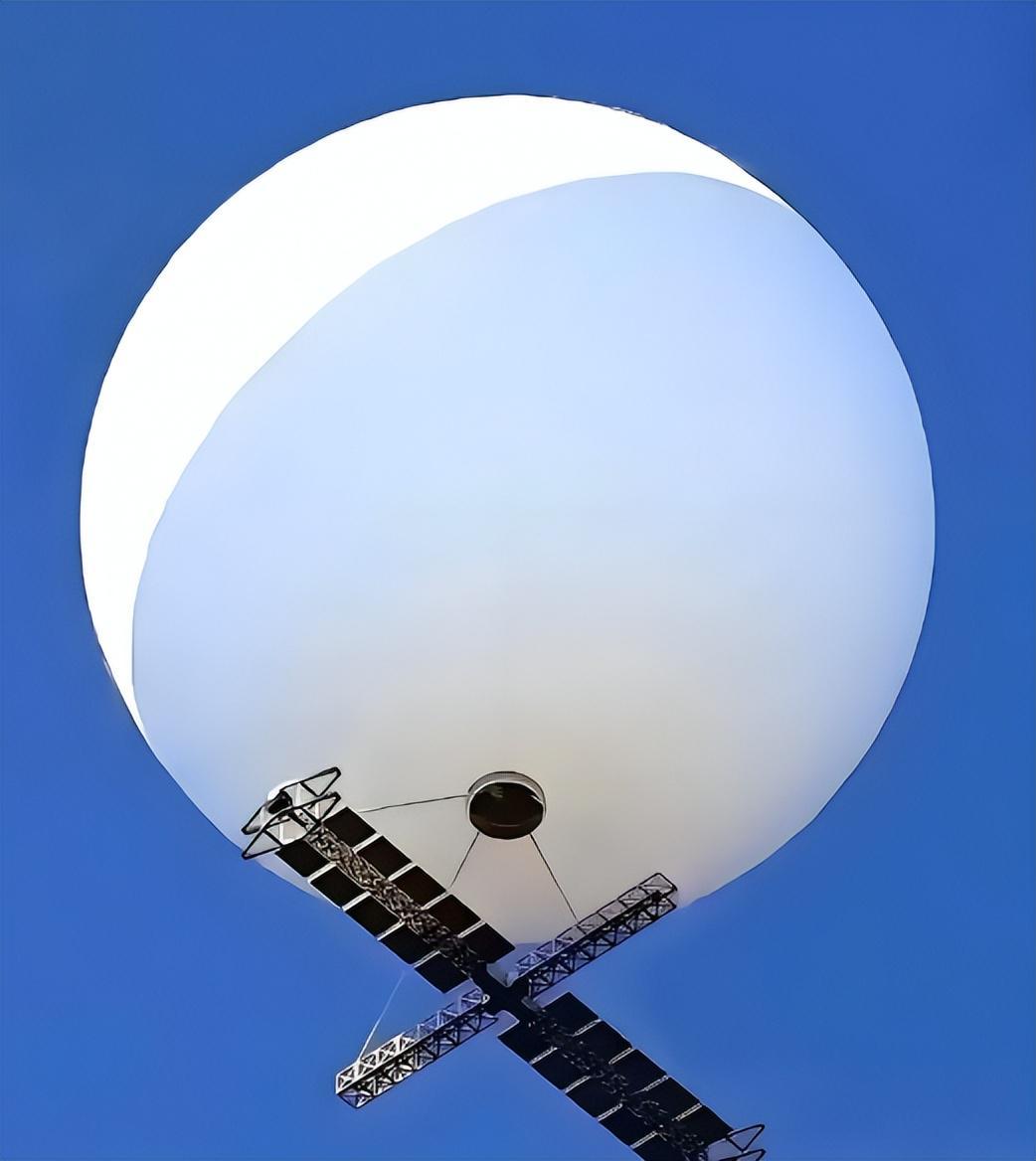

2023年2月,一颗直径二十多米的气球,本在36公里高空执行大气观测任务,仅搭载太阳能板和科研传感器,却因强风掠过阿拉斯加、加拿大,最终进入美国领空。中国外交部第一时间声明:纯属不可抗力导致的意外,完全民用性质,愿通过沟通解决。然而,这场看似偶然的“飘航”,实则暗藏中国智囊团最精妙的布局。

华盛顿方面无视证据,国会鹰派手持卫星照片炒作“间谍威胁”,媒体更是将气球飘至蒙大拿州军事基地附近渲染为“中国上门挑衅”。他们自以为掌握“舆论弹药”,却未察觉正一步步踏入“以静制动”的局:中国越是坦诚说明“民用属性”,美军越要靠“强硬击落”证明存在感,而这“证明”的过程,恰恰成了我们测试其真实战力的“免费靶场”。

拜登政府顶不住国内压力,非要展示“空中霸权”,可美军的每一步操作,都透着被算准的狼狈。F-22的实用升限仅19800米,面对3万米以上的气球,如同跳高运动员够不着横杆,只能一次次猛冲跃升,飞行员全程紧绷。直到气球因飞行损耗自然降至2万米左右,美军才找到开火时机,由F-22发射1枚AIM-9X“响尾蛇”导弹将其击落。

网友看得真切:“气球哪是随便降高度?从三四万米落到2万米左右,每降一段就停一停,分明是在‘考’F-22——你最大爬升高度能到哪?导弹射程够不够?连雷达能不能预判我这慢悠悠的轨迹,都给你测得明明白白!”更打脸的是,地面雷达站连气球因高空气流的轻微偏移都算不准,只能看着F-22反复调整姿态,把机动短板、雷达精度这些核心软肋,全暴露在全世界眼前。

这枚导弹换来的“战果”,藏着更妙的算计。现场视频清晰显示,F-22为爬升追击拉出的白色烟迹,几十公里外都能看见,所谓的“隐身优势”在这场闹剧中荡然无存。军迷一眼看穿:“这哪是美军秀肌肉?是智囊团算准了,用一颗无威胁的民用气球,让美军自己把F-22的最大爬升速度、导弹有效射程、雷达跟踪精度全‘交’了出来!不用派一架侦察机,不用冒任何风险,就把对手的家底摸透,这阳谋太绝了!”

难怪网友说这是“顶级阳谋”:美军为击落民用设备,主动暴露主力战机性能;最后捞起的残骸里,连半块军事零件都没有,反而坐实了“反应过度”的笑话。有人反问“为啥不用反导导弹”,答案早被智囊团算透:“萨德”拦截弹单价约1300万美元,“标准-3”导弹单价800万至2500万美元,打气球成本太高,且气球雷达反射面小,反导系统根本锁不住——美军既想装强硬,又怕花钱,只能让F-22硬上,把狼狈演成全球笑柄。这一局,我们不费一兵一卒,却把对手的虚实摸得清清楚楚。

这场闹剧,成了中国军工的“分水岭”。过去我们埋头发展、低调做事,可面对美国的技术封锁和军事围堵,“韬光养晦”已换不来平静。从2024年起,中国军工掀开神秘面纱的每一步,都踩着“气球事件”摸清的短板——这哪里是“装备大放送”?是智囊团早规划好的“精准破局”。

最先亮相的歼-16D电子战飞机,就是冲着美军在气球事件中暴露的“软肋”来的。当时F-22孤军奋战,全程没见电子战机型协同掩护,可见美军在高空电子压制上有明显缺口。而歼-16D挂载的电子干扰吊舱,能让百公里内的敌方雷达失灵,既能为己方战机扫清“视野障碍”,又能瘫痪对手的空中指挥链。

2025年,成都上空试飞的两款中国六代机原型机,更是把“针对性破局”的思路落到了实处。美国《战区》网站在报道中关注到,这些原型机的设计明显侧重高空作战能力,而这一方向,恰好瞄准了F-22此前暴露的核心短板——升限。

美国空军官方数据显示,F-22的实用升限约19.8公里,当初为了击落气球,需要反复跃升才能勉强触及目标高度;而中国六代机原型机目前搭载双发涡扇-10C发动机(单台推力约14吨),动力配置更适配高空机动需求,其研发目标之一就是让有效作战升限向2万米以上迈进。不过目前这些性能仍处于原型机技术验证阶段,具体参数待后续官方披露。

更有意思的是,网友当初热议的“南天门计划”,这两年也以独特方式延续着这种“针对性思路”。作为我国自主研发的航空主题科幻IP,它构建的战略防御体系中,空天载机平台明确以2万米以上空域为核心活动范围——这种科幻设定的灵感,恰恰来自气球事件中暴露的“美军高空战力空白”。虽然只是概念模型与科普IP,但这种“瞄准对手短板做设计”的思路,早已融入中国军工的研发逻辑。

美军似乎也意识到了问题,最近学着搞气球测试,试了氢动力气球与无人机协同,还计划在亚太部署上百个气球侦察。可他们忘了,我们的智囊团早留了后手。这两年亮相的激光武器、微波定向能武器,就是专门对付高空低速目标的“利器”——当年美军费尽心机才用F-22击落一个气球,如今我们在地面部署定向能武器,一键就能精准拦截,既不用冒战机失控的风险,成本还低得多。

说到底,中国智囊团最厉害的,从不是“跟人比装备数量”,而是“算准对手软肋,精准破局”。