图片

近期,因一本关于土地改革的书籍启发,我沉浸于36集电视剧《生万物》的观看中,对剧中人物命运与土改政策的交织产生了深刻感悟。其中之一便是,人的善恶并不完全由阶级决定,这一观点打破了“亲不亲,阶级分”的传统观念。

而另一个引人深思的点是:土改之下,人物命运的微妙变化。

虽然人的善恶与阶级无直接关联,但命运却与阶级紧密相连。阶级与土地息息相关,土地改革又往往与革命同行,决定着阶级的变迁,进而影响着每个人的命运轨迹。

《生万物》以土地为核心,展现了人物命运在这片土地上,随着土地改革和阶级变化而起伏跌宕的历程。

该剧以山东鲁南为背景,描绘了从大革命到改革开放60年间的历史画卷。然而,浓墨重彩的笔触主要聚焦在1927至1947这20年间,随后从宁学祥“献地”离世,剧情直接跳跃至80年代中期的改革开放。期间,诸如土改、合作化、人民公社、“四清”、“文革”,以及改革开放后的农村联产承包责任制等历史进程均被“留白”,仅通过绣绣的画外音简要提及了1964年大脚因抗洪护堤去世的情节。

这些“留白”为观众提供了“补白”的空间。

补白的关键在于土改,因为后续的历史逻辑与因果均源自于此。

补白的途径是为《生万物》中的几个家庭划定成分,一旦成分确定,人物命运的走向便清晰可见。

划定成分需参考相关书籍,其中详细记载了当年土改的政策理念、标准方法,特别是以河北、山东为中心,基于大量未刊土改档案,综合运用政治学、历史学理论和方法进行系统分析研究而成。该书从微观视角细致描述了土改在乡村的实际运作情况,并对这一伟大变革的得失进行了初步反思,极具阅读价值。

基于书中提供的土改政策与实际事例,结合剧中家庭人物、土地占有、主要经济来源等具体情况,我猜测了《生万物》中几个家庭可能被划定的成分。

图片

宁学祥“献地”改命

宁学祥家拥有约700亩土地,通过地租剥削获取收入,并雇有长工,自己仅从事附带劳动,是典型的地主。然而,土改前发生了两点变化:一是大儿子宁可金成为八路军,他成了抗属;二是在离世之际,他将大部分土地“献地”给了民主政府,剩余土地分别给了妻子银子与其子宁可玉15亩,大儿子宁可金30亩,大女儿绣绣15亩。其他财产的分割比例可能与土地相反,银子和宁可玉获得较多,宁可金较少,绣绣可能不再获得。

从土地数量和其他财产来看,银子和宁可玉可划为中农,但仍有划为地主或富农的可能。一是银子带着个未成年的孩子,可能无力自耕,出租或雇佣长工是最佳选择。二是其他财产中应包含牛马驴骡等大牲畜,这些在划成分中权重较大。剧中,银子其后或改嫁铁头,时间当在土改之后,而铁头土改时已是村干部,因此银子和宁可玉划为中农的可能性更大。

大儿子宁可金最大可能是进城成为公职人员,不再参与土改,土地交给政府统一分配,财产或变现带走。

图片

费左氏“绝户产”充公统分

费左氏家拥有200-300亩土地,地租剥削为主要经济来源,另在城里经营有药铺,符合地主成分特征。然而,土改前费左氏、弟弟费文典、弟媳苏苏均已去世,家产成了“绝户产”。按传统做法,地和财产要被家族近支继承,与佃户的土地关系不会改变。但时逢土改,最大可能是土地由政府收回,统一分给其他农户。

图片

铁头“永佃”成“拥有”

铁头家没地,以给地主当佃户、出卖劳力为生,当是贫农。铁头租种的是费左氏的地,但在第一次闹土改时,拥有了“永佃权”,成了“永佃户”。后来费左氏家虽绝户,但铁头仍是永佃户,一直到土改,铁头才从永佃户成了土地的真正拥有者。

铁头的情况并非个例,天牛庙村的佃户大多都是永佃户。

永佃权是永佃户长期耕作权的保障,地主不能随意撤佃。这是中国传统土地制度中一个核心且复杂的部分,将土地所有权和使用权彻底分离。

地主拥有“田底权”,是所有者,权利是收取地租,但无权干涉谁在种地,也无法收回土地自种。

永佃户拥有“田面权”,是使用者,权利包括使用权、收益权和转让权,可以继承、出租、甚至转卖(称为“顶田”或“赔田”),无需地主同意。永佃户的唯一义务是向地主缴纳约定的定额地租,也叫铁板租,每年向地主缴纳固定数量的实物(粮食)或钱。无论丰歉,租额不变。永佃户自主经营,有了积极性,但也意味着荒年风险的独自承担。

与永佃制相关的“佃富农、佃地主”概念非常有意思,精准描绘了永佃制下产生的复杂社会阶层。

佃富农是永佃制可能催生的结果。永佃户通过勤劳经营,不仅种好了“田面”,还另租更多土地,甚至雇佣长短工。这时,名义上虽仍是佃户,但生活富裕,并存在剥削。土改时,这类人可能会根据剥削量被划为佃富农。

佃地主(二地主)是永佃权“可转让性”的体现。永佃户甲可以将自己的田面权转租给实际耕种者乙。这时,甲作为永佃户要给地主交租;乙作为甲的佃户,要给甲交租。如此,甲成了两者之间的二地主,土改时就会被划为佃地主。

《生万物》之所以提到永佃户,是为了展现当时农村土地关系的复杂图景。至少说明三个问题:一是土地兼并不一定是完全的“所有权”兼并,田面权的流转和集中也是重要形式;二是阶级划分不能光看表面身份,一个佃户完全可能因为经营有方而成为佃富农或二地主;三是土改之所以复杂,就在于它需要厘清这些盘根错节的历史遗留权属关系,最终实现“耕者有其田”的目标。

我联想到一个问题:铁头能成为佃富农或佃地主呢?

铁头在费左氏家获得的是13亩好地的永佃权,兴奋地在地头搭窝棚,与地睡在一起。这说明铁头对土地的热爱,并且勤劳、坚韧、有头脑,是种地的好手,具备成为“能人”的内在条件。

外在条件则是铁头没了被夺佃的后顾之忧,交租后的收益全归自己,给了他发家致富的动力。

从人物素质和制度可能性上看,铁头具备成为“佃富农”的潜质。

但实际上铁头不可能成为佃富农。他受到了一个完全无法突破的制约,这就是时间:1947年到1952年之间,社会剧烈动荡,不存在稳定的资本积累期。且政策导向限制富农经济。所以,在《生万物》所展现的历史中没有给他这个机会。铁头更典型的命运是成为土改中的积极分子和受益者,以贫农的成分,从永佃户成为完整土地所有权的拥有者。铁头这一虚构人物的命运与真实的历史逻辑是紧密结合在一起的。

图片

大脚绣绣一家得益于人缘

大脚绣绣及封二一家原有18亩地,后来大脚开荒两亩,封二买了三亩,宁学祥临终前又给了大脚和绣绣15亩。这样他们家的土地数量达到了38亩。另有耕牛一头。

给大脚绣绣及封二一家划成分,情况比较复杂。

从土地数量上看,明显多于普通中农,具备富农的基本条件。

从拥有耕牛上看,属于“占有比较优裕的生产工具”,是富农经济的特征之一。土改中亦有先例:如在中提到,山东桓台“后七里庄,以牲口数为标准,没有牲口者为中农或贫农,有一到两头牲口者为富农,两头以上者为地主,致使各户纷纷出卖牲畜,全村牲畜数量很快从200多头减少到几十头。”

从自耕与剥削看,剧中封二家原有18亩地是自耕的。后来种植丹参,地里有其他人干活,没说是帮忙还是“扎觅汉”。但绣绣的丹参种植收入不错,说明封二家存在经常性的雇佣短工情况。

综合判断:大脚绣绣家的成分介于上中农与富农之间。两个关键看点:一看剥削量,看种植丹参雇短工获取的收入占全部土地收入的比例是否超过20%,超过了,离富农就近。二看人缘,划成分要经过村民民主评议。这一点,封二人缘虽一般,但土改前去世,大脚和绣绣人缘却很好,最终划为上中农的可能性要大些。

图片

封四与腻味的命运与土改无关

《生万物》中人物命运最没有悬念的非封四腻味家莫属。

封四腻味家最初有20多亩地,后好吃懒做、借高利贷逐渐卖光,完全失去土地和生产工具,靠出卖劳动力或乞讨、借债为生,成为农村中最困苦的阶层。如果他们能熬到土改,一定是贫农或雇农,甚至大概率会成为土改诉苦斗地主的积极分子。但《生万物》没给他们这个机会,封四勾结土匪为害乡里,死在乱枪之下。腻味投靠日本人当了汉奸,被八路处死。这是他们应得的下场,也告诉我们,人好坏不取决于阶级,即使封四腻味活到了土改,成了贫雇农,成了土改积极分子,但最终命运恐怕也好不到哪去。

综上,《生万物》中几个主要家庭在土改中可能被划定的成分大体如此。但必须指出,在现实生活中,情况会有变数,甚至是大变数。根据中提供的山东土改的具体案例看,土改中撇开剥削与否的生产关系标准,把占有土地和财富的多少作划定成分的唯一标准的情况不少。

“仓上村划分阶级主要以地亩多少为依据,无地者为赤贫,二亩以下算贫农,三亩半以下算中农,三亩半以上为富农,出租土地者为地主,雇长工但不出租土地、人均土地十亩以下者为经营地主。港里村划阶级时或以地亩为标准,2亩到3亩为贫农,3亩到4亩为中农,4亩以上为富农。”“或者只要生活好,有牲畜、大车、农具便是富农,如姜某劳力多而生活较好,但从无雇工等剥削情形,也被说成“化形地主”。

如此,大脚绣绣一家土改时有地38亩,封二去世,大脚娘、大脚、绣绣加两个孩子五口,人均7.6亩,如再加上土改时尚未成年的封四儿子没味,六口人均6.33亩。按上述事例4亩以上为富农的标准算,大脚绣绣一家也会是板上钉钉的富农,另外还有耕牛一头,人缘好恐怕也难管用。宁学祥的妻子银子和儿子宁可玉,两口人15亩地,人均7.5亩,还有大牲畜,那就是铁定的富农或地主。

如此,在土改之后的合作化、人民公社、“四清”与“文革”的历史进程中,大脚绣绣与他们的一儿一女的日子恐怕就不会好过了,被批斗会是家常便饭,儿子长大后不能参军是一定的,女儿只有嫁给贫下中农或许才可改命。银子带着宁可玉在土改后改嫁铁头是最好的结局。

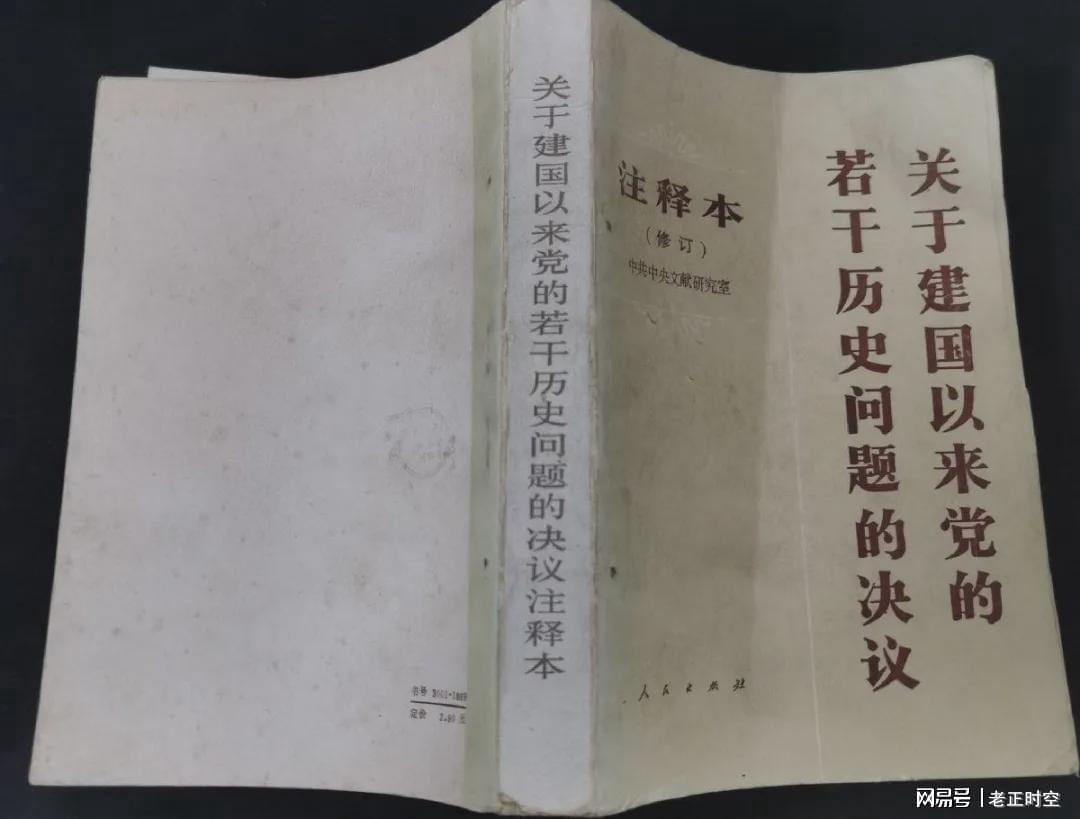

图片

他们的命运要到1979年1月,中央做出《关于地主富农摘帽问题和地、富子女成份问题的决定》之后,才能得以改变。在《建国以来党的若干历史问题的决议注释本》一书第162页中有这样一段记述:据统计,1977年底全国尚有地主分子277.7万人,富农分子189.5万人,合计467.2万人(不含地主富农子女),如果算上子女,至少有1000万以上的人获得解放。

读一本好书,再看《生万物》会有全新的感受。