1975年4月5日凌晨,台北荣民总医院的病房内,蒋介石用尽最后的力气吐出一句话:“经国,张学良,绝不能放。”这句话声音极低,却让在场每个人都听得真切。病床旁的宋美龄指尖突然冰凉,她明白丈夫留下的不是普通交代,而是一道必须执行的死令。惨白的灯光下,空气里弥漫着淡淡的药味,这一幕成为历史长河中一个意味深长的注脚。

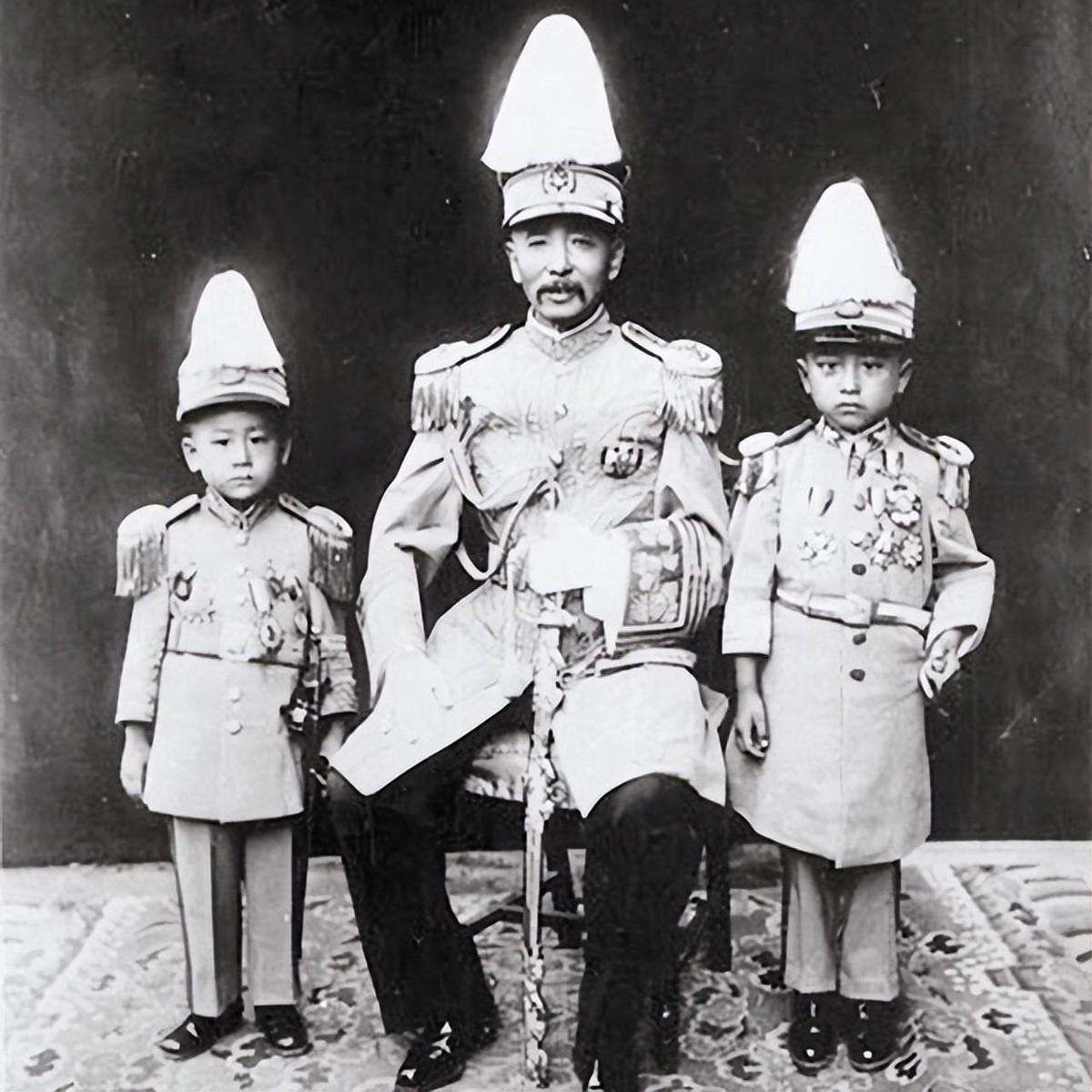

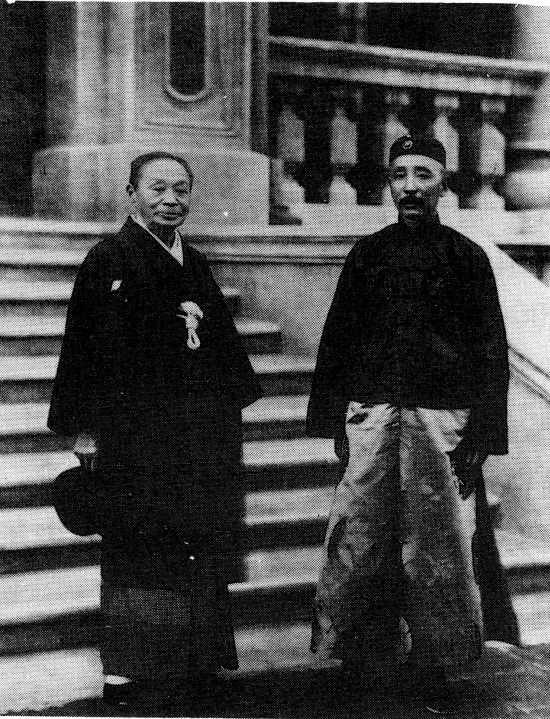

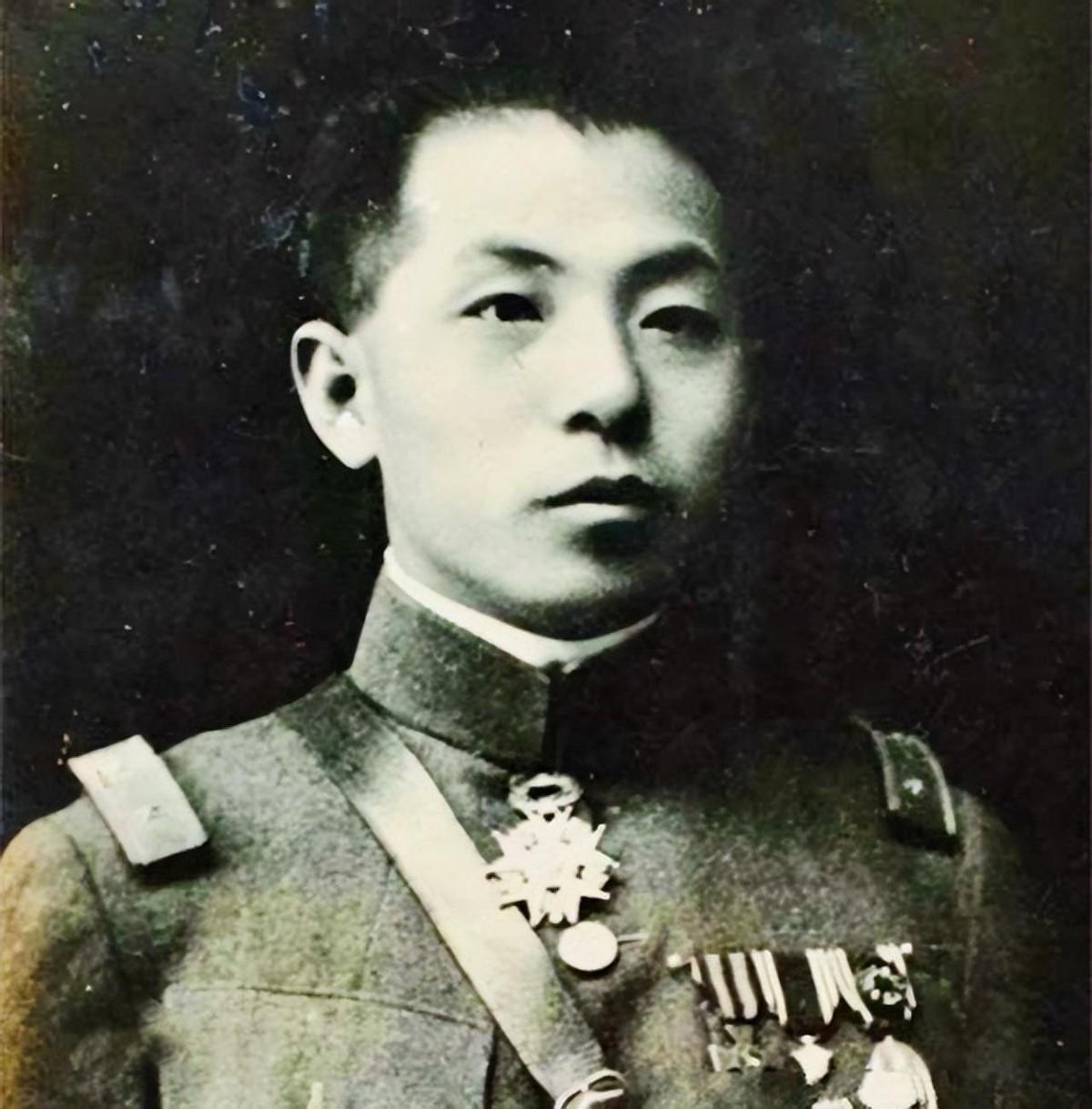

时间回溯到1928年,张学良的父亲张作霖被日本关东军炸死于皇姑屯事件。七天后,27岁的张学良在奉天(今沈阳)誓师,他握着马鞭高呼“誓雪国耻”,数万东北军将士随之呐喊。这位年轻的少帅相信,只要与蒋介石携手,既能保住东北三省,也能守护家族基业。他或许未曾想到,这份信任将在九年后彻底崩塌。

1931年九一八事变爆发,东北三省迅速沦陷。舆论将“不抵抗将军”的骂名扣在张学良头上,他愤懑却无力改变南京国民政府“攘外必先安内”的既定方针。每封请求抵抗的电报送到蒋介石案头,得到的回复永远是“暂勿轻动”。三年隐忍后,张学良在西安发动兵谏,扣押蒋介石,史称“西安事变”。

谈判桌上,张学良提出三条要求:停止内战、共同抗日、释放被关押的爱国人士。蒋介石最终点头同意,却在抵达南京后立即反悔,将张学良以“违抗领袖”之罪关押。与此同时,杨虎城将军被骗回西安后遭杀害,全家遇难。张学良自认问心无愧,却从此失去自由,这一关就是54年。

1937年全面抗战爆发后,张学良在狱中写下万字请愿书,请求上前线杀敌。蒋介石只批了三个字:“不批准”。张学良怒摔茶盏:“我是囚徒,不是废人!”守卫沉默不语,铁门“砰”地一声锁死。透过铁栏杆,他只能远远听到武汉会战、长沙会战、滇缅公路开通的消息,却无法踏上战场。

蒋介石为何如此记仇?历史学家分析有三重原因:其一,东北军虽被改编,但张学良对旧部的号召力远超外界想象;其二,西安事变让蒋介石颜面尽失,党内威信受损,若放虎归山无异自断后路;其三,张学良与美、苏两国均有深厚人脉,一旦脱身可能成为外部势力扶植的新旗帜。对权力把控极强的蒋介石而言,这是绝不能容忍的潜在威胁。

宋美龄对丈夫的顾虑并非完全不懂。她亲眼见过蒋介石为张学良问题失眠,在地板上彻夜踱步;也亲自写信给罗斯福、杜鲁门,为抗战要援助、为台湾要支持。但只要话题触及张学良,蒋介石就会立刻变脸。宋美龄劝说多次无果后,只能选择沉默。

1949年国民党败退台湾时,蒋介石特意将张学良一并带走。看守地点从浙江奉化的溪口庭院,换到台北北投的幽静宅邸。院子里竹影婆娑,张学良每天散步、打太极、画画,偶尔喝两口高粱酒。表面悠闲,实则寸步难行。他曾对看守说:“信不信,我要跑,只需半小时。”守卫苦笑回应:“少帅,您要真跑了,跑得了台湾,还能跑得了世界?”张学良摇头,不再说话。

1975年4月,蒋介石病危通知下了三次。那天夜里,他挥手示意旁人退下,只留蒋经国、宋美龄在床前。灯光晃动中,他咽口唾沫,艰难吐出四个字:“不可放虎。”这是蒋经国听过的最后一道父命。宋美龄听见这句话,眼眶瞬间红了。她想起1936年自己在西安劝张学良放人时的承诺——“我保证,一定安全送你回西安”——如今却成了笑谈。她没哭出声,只是用手帕轻轻按了一下眼角。

蒋经国接掌大权后,外界多次呼吁释放张学良。美国国务院、夏威夷大学、甚至尼克松总统都递过话。但蒋经国始终不松口,他得守住父亲临终前的那四个字。直到1990年,台湾政局发生翻天覆地的变化,蒋氏家族影响力被削弱,新领导人才打开北投宅邸的大门。那年,张学良八十九岁。

听到获释消息时,张学良只问了一句:“真的可以走了?”没人回答,他又自嘲:“原来真能活到今天。”随后,他拉着妻子赵一荻的手,慢慢走出大门。阳光刺眼,他抬头看了片刻,笑容像孩子般纯粹。这一刻,他等了一生。

蒋介石为何囚禁张学良54年?历史学家总结为三点:个人恩怨、政治安全、权力焦虑。对任何政客而言,威胁不取决于年龄,而取决于象征意义。张学良一日在,人们就会记得西安事变,也会记得蒋介石曾被迫承诺“联共抗日”。这种记忆对一个依靠领袖权威维系统治的政权来说,是难以承受的负担。

历史就是这样尖锐。有功者未必得善终,掌权者也难获真正的心安。临终一声“不可放虎”,是蒋介石对过往的防御,也是对未来的恐惧。宋美龄懂得,所以落泪;张学良看透,所以沉默。如今翻看档案,我们看到的是一份又一份措辞冷峻的密令、报告、呈文,它们像钉子,把张学良钉在幽暗时光里整整半个世纪。

1940年他二十九岁,豪气干云;1990年他八十九岁,只剩淡淡一声叹息。或许,真正的悲剧不在于谁胜谁负,而是六十年风雷变幻,一个本可在抗日战场上燃尽生命的将领,被困在院墙内,看天下沉浮。墙外烽烟、墙内鸡犬,时局和人生,都被一句“不可放虎”改写。