前言

当年逃难而来的26万越南人,本想着等风头过了就回家,谁知道一住就是半个世纪。

更让人想不到的是,他们的孩子普通话说得比家乡话还溜,做梦都想拿中国户口。

身份证上明明写着"外籍",心里却早就把自己当成了中国人。这种看似矛盾的身份认同到底怎么形成的?

作者-水

半个世纪前的选择,如何改变了26万人的命运

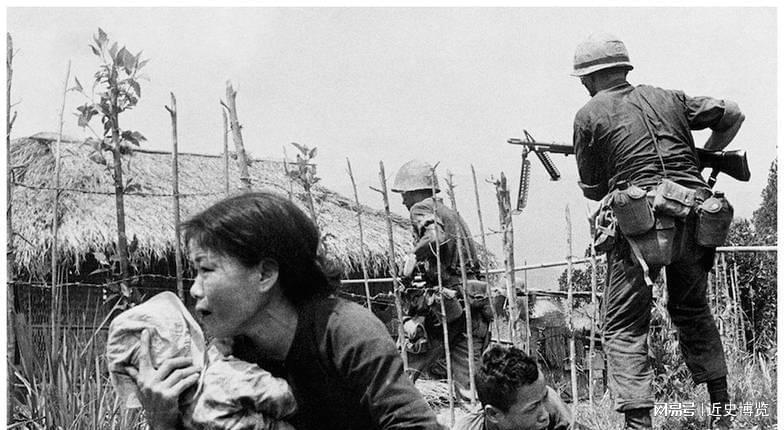

时间回到1975年,西贡陷落的炮声还在耳边回响。

那些背着行囊的越南人,怎么也想不到这一走就是50年,更想不到会在异国他乡扎下根来。

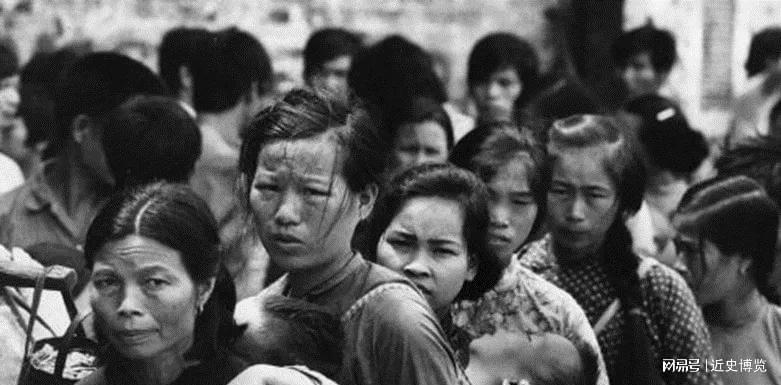

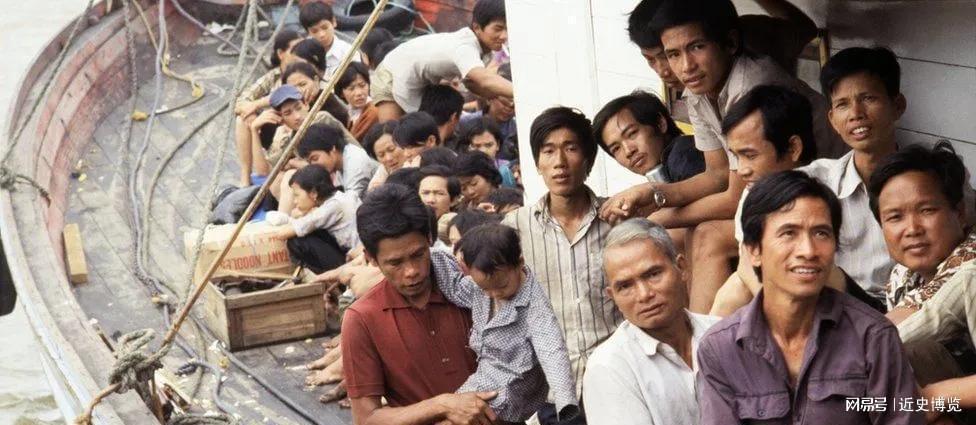

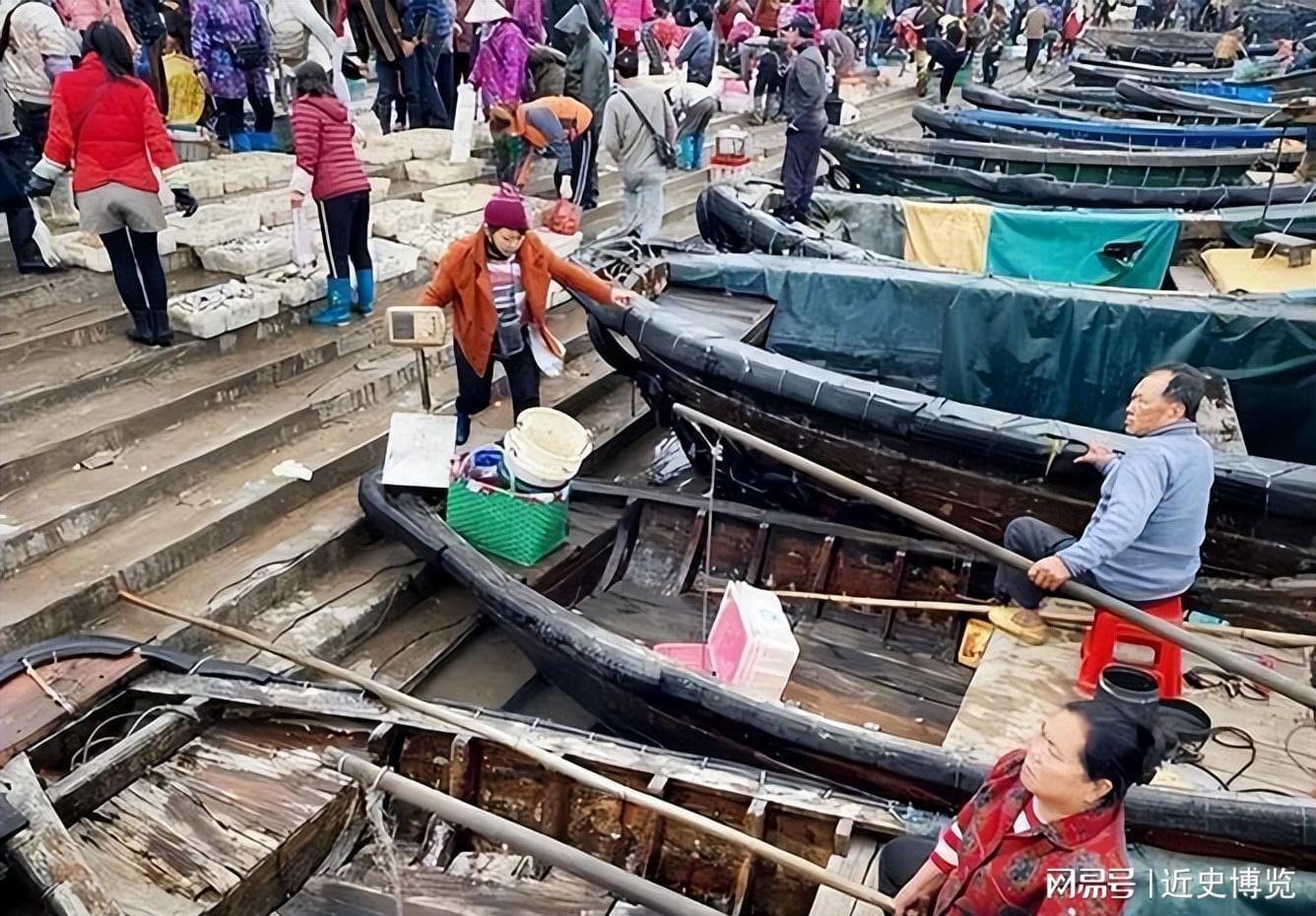

战争的硝烟散去,留下的是数百万流离失所的难民。他们乘着拥挤的渔船,冒着被海盗袭击的风险,在茫茫大海上漂泊。

中国那时候自己也不富裕,但还是敞开了怀抱。

26.5万人,这个数字背后是无数个破碎的家庭。

在广西、云南、广东等地,政府专门设立了安置点。

侨港镇,这个只有1.1平方公里的小地方,硬是挤进了近2万人。房子不够住,就临时搭建;粮食不够吃,就想办法调配。

那些刚到的越南人,眼神里写满了惊恐和无助。

语言不通,习俗不同,连吃饭的口味都对不上。

可中国人有句话叫"远亲不如近邻",慢慢地,隔阂开始消解。

政府安排他们学中文,学技能,分配工作岗位。

从农场种地到开店做生意,从完全依赖救济到自食其力,这个过程比想象中顺利得多。

更关键的是,孩子们开始在中国的学校上学。

那些稚嫩的童声从越南语慢慢变成了标准的普通话,从陌生的汉字到熟练的书写。

教育,成了这场文化融合最重要的纽带。

80年代改革开放的春风吹来,一些越南裔居民的生活甚至比当地人还要好。

他们勤劳、聪明,很快就适应了市场经济的节奏。

开餐厅、做小生意、搞养殖,样样都干得有声有色。

渐渐地,"临时安置"这四个字开始变得模糊。

90年代,确实有几千人选择回到越南,想着落叶归根。

可没过多久,不少人又悄悄回来了。

老家的一切都变了,反倒是这个曾经的"临时居所"更像家。

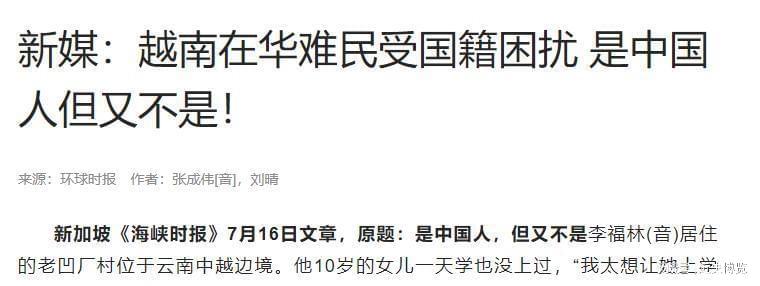

外籍身份证,中国心,这道题谁来解

走在今天的侨港镇,你会发现一个有趣的现象。

菜市场里讨价还价的大妈,口音里夹杂着粤语和越南语,但聊的都是今天菜价涨了还是跌了。

小学门口接孩子的家长们,有的说着流利的普通话,有的还带着异国腔调。

但他们关心的都是同一件事:孩子的成绩怎么样,能不能考上好中学。

这就是问题的复杂之处。

从生活层面看,融合得不能再融合了。

邻里之间互相帮忙,孩子们一起上学玩耍,年轻人甚至开始跨族通婚。

可从法理层面看,很多人的身份还停留在几十年前。

户口本上的"外籍"两个字,就像一道无形的墙。

这道墙不影响日常生活,却影响着内心的归属感。

一个在侨港镇出生长大的年轻人告诉记者,他从小说的就是普通话,写的是汉字,学的是中国历史。

可每次填表格,在"国籍"一栏,他只能写"外籍"。

这种身份认同的困境,在第二代、第三代越南裔中特别明显。

他们对越南几乎没有记忆,对中国却有着深厚的感情。

春节时包饺子,清明时扫墓,端午时吃粽子,这些中国传统早就融入了他们的血液。

政策层面也在努力解决这个问题。

2010年之后,入籍程序开始简化,符合条件的人可以申请转为中国国籍。

但手续依然复杂,需要提供十年居住证明、稳定工作等材料。

对于那些已经在这里生活了几十年的老人来说,有些证明材料根本找不到了。

更让人哭笑不得的是,有些人的结婚证是在越南领的,按现在的规定不被认可。

于是就出现了这样的场景:派出所门口经常有人排队咨询入籍问题。

工作人员总是说"按流程走",但具体什么时候能办成,谁也说不准。

等待,成了这个群体的常态。

可即便如此,很少有人选择离开。

用他们的话说:"这里就是家,还能去哪?"

当越南米粉遇见桂林米粉,奇迹发生了

真正的融合,往往发生在最平凡的日常里。

在侨港镇的夜市上,越南春卷和桂林米粉摆在相邻的摊位。

食客们毫不在意老板的口音,只关心哪家的味道更正宗。

有意思的是,一些本地人开始学做越南菜,一些越南裔也开始卖起了螺蛳粉。

文化的交融就是这样润物无声。

早晨的太极拳队伍里,有越南裔的大爷大妈;晚上的广场舞队里,既有茉莉花,也有越南民歌。

孩子们放学后聚在一起写作业,你很难从外表分辨出谁是哪个族裔。

他们用同样的笔写同样的汉字,背同样的唐诗宋词。

经济发展带来了更多的机会。

越来越多的越南裔年轻人开始创业,他们利用语言优势,做起了中越贸易。

有的开网店,把越南特产卖到全国各地;有的做导游,为中国游客提供跨境旅游服务。

这种"双重身份"反而成了他们的优势。

既了解中国市场,又熟悉越南文化,在两国经贸往来中发挥着桥梁作用。

这份26万人的答卷,给世界出了什么题

站在历史的高度来看,这26万越南裔的中国故事,远不只是一个移民融入的个案。

而中国的做法提供了一种"渐进式融合"的思路。

不急于一步到位,也不放任自流,而是在尊重差异的基础上寻求共识。

这种模式的核心在于时间和耐心。

用半个世纪的时间,让外来文化在本土文化中生根发芽,最终长成参天大树。

专家认为,这种做法体现了中华文化的包容性。

关键在于,政府和民间都保持了开放和理性的态度。

既不回避问题,也不夸大矛盾,而是就事论事地寻找解决方案。

展望未来,随着一带一路倡议的推进,中国与东南亚国家的联系将更加紧密。

这26万越南裔群体的经验,可能会在更大范围内发挥示范作用。

他们不仅是两国友谊的见证者,也是文化交流的使者。

更重要的是,他们用自己的人生诠释了一个道理:

真正的家园,不是血缘和出生地决定的,而是情感和文化认同构建的。

在这个意义上,他们已经找到了真正的归宿。

政策的完善只是时间问题,心灵的归属已经实现。

结语

真正的归属感不在一纸证书,而在心灵的选择。这26万人用半个世纪告诉我们,家不是你从哪里来,而是你愿意为哪里停留。

随着政策日益完善,相信会有更多人实现身份与心意的统一。

这种包容式发展模式,也为世界提供了处理类似问题的中国答案。