文 | 褐色鸟群

近日观影《志愿军3:浴血和平》,这部以抗美援朝为背景的主旋律电影,以独特的叙事视角和深刻的主题引发广泛讨论。影片不仅展现了战争的残酷,更通过多线叙事揭示和平的真谛——唯有浴血奋战,方能铸就真正和平。

近年来,随着国际形势日趋复杂,国内观众对主旋律电影的期待愈发高涨。然而,主旋律作品的创作质量参差不齐,既有《南京照相馆》这样的标杆之作,也不乏令人失望的作品。如何平衡历史真实与艺术表达,成为创作者面临的核心挑战。

当前,影视行业仍存在良莠不齐的现象,部分作品陷入堆砌情节、渲染情绪的误区。观众期待的主旋律电影,不应仅仅是家国记忆的复述,更需具备历史厚重感与人文关怀。过硬的镜头语言和艺术质感,成为衡量作品质量的关键标准。

如何将历史价值与家国情怀融入当下语境,唤起新一代的使命感?这是主旋律题材必须回答的时代命题。

一方面,需避免陷入情节堆砌的困境,防止作品沦为空洞的宣讲。另一方面,更要让观众理解纪念历史与战争的深层意义。冷战结束后,西方文化宣传将抽象的“爱与和平”神化为普世价值,导致历史虚无主义盛行。

时至今日,“反战即正义”“战争无是非”的观念仍大行其道。在国内文化创作领域,空谈反战与和平、忽视历史现实的现象屡见不鲜。主旋律作品的重要使命,正是对这种历史虚无主义进行有力回击。

作为系列终章,《志愿军3》以“浴血和平”为题眼,通过当下观众可感可知的方式,回应了“如何看待和平、如何获得和平”的核心问题。影片不仅是对抗美援朝历史的总结,更是对当前国际形势的深刻隐喻。

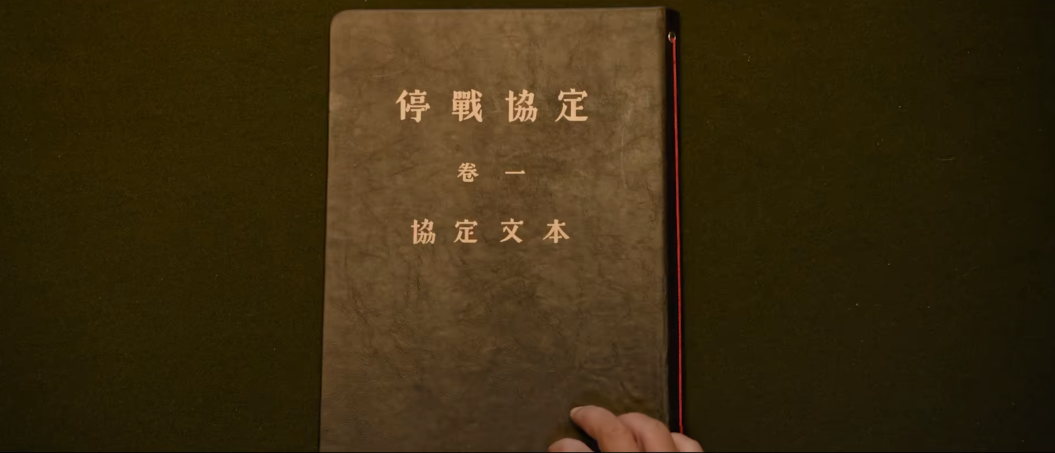

和平从非抽象符号,空谈和平只会导致历史虚无。影片从开城停战谈判切入,将复杂的战争进程浓缩于“边打边谈”的核心叙事。谈判线、战争线、支援线与个人线交织,完整呈现抗美援朝的艰苦斗争,揭示和平是全体民众共同努力的结果,而非依赖抽象幻想或敌人“人道主义”。

影片通过谈判桌上的寸步不让,串联起多线叙事。战争与和平并非空洞概念,而是关涉党政学民军的复杂事件。前线战士、后方人员与全体民众的共同奋斗,才是和平到来的真正原因。

若影片仅停留在“和平是打出来的”这一层面,只能算中规中矩。其真正出彩之处,在于通过角色对谈判的不同态度及成长转变,展现和平的复杂性。林月明队长与李晓的叙事线,成为诠释和平复杂性的核心。

林队长丈夫牺牲于建国前一天,李晓因铁原阻击战失去父兄。两人虽承受相同痛苦,但对谈判的态度截然不同。林队长认为谈判可减少伤亡,李晓则不相信与美军能谈出结果。这种差异源于思维、性格与经历的不同,但不妨碍她们坚决执行任务。

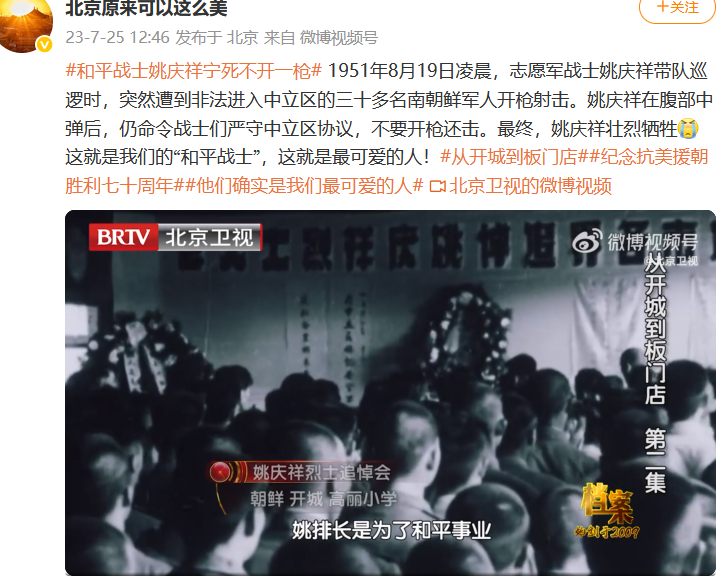

从邓华副司令员到普通战士孙醒,所有人都为保卫谈判竭尽全力。姚庆祥与孙醒等战士的牺牲,凸显和平的代价。目睹战友因美军背信弃义而牺牲后,林队长理解了战斗的必要性,李晓则决定继续为谈判贡献力量。

通过现实残酷,林队长理解了与美军斗争的必要性,李晓则理解了谈判的价值。二人实现认识统一与意志传承。若没有帝国主义的背信弃义,和平不会如此珍贵;若没有反动势力的穷凶极恶,共产主义战士的崇高性也不会如此凸显。

银幕外的观众,即使对抗美援朝战史不甚了解,也能从影片中看到变化。从特朗普发动贸易战至今,中美打打谈谈八年,力量对比已发生根本性变化。这印证了“谈,大门敞开;打,奉陪到底”的战略智慧。

贯彻这一战略,需准确把握内外形势,善于从敌人困境中寻找胜机。抗美援朝的胜利亦是如此,边打边谈的策略影响了美国内部与国际局势的走向。

美国人最终不情不愿地签定停战协议,却在历史上的板门店签字大厅修建中制造障碍。我方塑的和平鸽被要求取下,但鸽子的影子仍留在墙上。这一细节,成为影片对和平的隐喻。

在《浴血和平》中,未能见证停战协议签字的和平鸽,被安放在开城谈判场地。李晓起初不理解这一安排,观众也可能感到憋屈。尤其是看到姚庆祥烈士因遵守中立区规定而牺牲后,这种情绪达到顶点。

部分观众可能认为,创作者在表达抽象“和平”信仰。然而,林队长的角色设计打破了这一误解。她展现的坚韧意志、专业能力与牺牲觉悟,源于丈夫的牺牲、朝鲜同胞的关怀与责任的呼唤,而非抽象口号。

李晓的成长亦非抽象产生。作为战士,她的斗志源于英雄战士的浸染与失去至亲的悲怆。从稚嫩女知识分子到坚定无产阶级战士,李晓的转变体现了牺牲与传承的主题。

这种刻画在当前电影市场中难能可贵。好的主旋律作品应铭记历史、回应当下。如成龙《捕风追影》中女主角的刻画,亦通过现实逻辑而非抽象符号塑造角色。希望更多作品能以此为鉴。

林队长对和平鸽来历的叙述,化解了剧中人物与观众的憋屈感。毕加索邻居米什老人的故事,揭示和平的带血本质。和平既是人们的梦,也是残酷现实后的抉择。

片中和平鸽被美军直升机吹飞后,姚庆祥收藏了代表眼睛的红色石头。他牺牲后,林队长将石头放回原处。战士用生命将“以战促和”推向新高度,升华了和平的符号意义。

除谈判线外,影片通过多线叙事回答“和平如何而来”的时代命题。黄继光、赵安南等群像的塑造,跨越地域、职责与岗位,展现了和平的多元代价。

黄继光的叙事聚焦其战前生涩与战场成长,将烈士壮举表现为平凡人在精神感召下的必然抉择。这种描绘增强了人物真实感与感染力,使英雄精神更具传承可能。

赵安南的叙事则展现其能文能武的特质。他未死在前线,却死于美军对后方的绞杀战。这种处理未削弱英雄崇高性,反而让战争创伤更具冲击力,凸显守护和平的深刻主题。

影片时空跨度大,叙事设计与节奏至关重要。通过表达克制与镜头转场,人物刻画得以升华。除极个别人物外,人物塑造充分体现主创对革命、战争的深刻理解。

怒而不怨、哀而不伤的叙事风格,赋予牺牲以崇高精神与广阔审美价值。战争是革命的阶段而非终点,牺牲是过程而非目的。这种节制与克制,承接中国影史传统,更具艺术感染力。

从价值观看,《浴血和平》的文戏出彩,战争场面为辅。对于熟悉军事的观众,或能挑出毛病,但在文戏主导下总体瑕不掩瑜。影片完成了主旋律作品以历史关切回应当下的职能。

和平非天降礼物,生活亦非自然馈赠。在追求和平的过程中,需靠打、靠谈、靠隐忍、靠坚韧、靠万众一心、靠坚决斗争。

一切的一切,都要靠浴血奋斗的人们来获得和保卫。和平无需依赖幻想,唯物主义者亦不需幻想。和平需牺牲太多,但唯独不能放弃崇高理想。《浴血和平》所证明的,正是这一点。

影片终会结束,战争亦有尽时。宁和而完满的生活,若不建立在时代的牺牲之中,便不会显得珍贵。而牺牲若不崇高,生活亦不会如此幸福宁静。

近期文章导读: