最近餐饮圈出了个“热菜”——西贝餐饮试图为经典湘菜“辣椒炒肉”申请发明专利,结果被国家知识产权局一纸驳回,引发行业热议。这场“专利闹剧”不仅暴露了餐饮工业化进程中的技术焦虑,更折射出传统饮食文化与商业利益的深层碰撞。

辣椒炒肉作为湖南人餐桌上的“灵魂菜”,从街边大排档到家庭厨房,数百年来始终保持着“现炒现吃”的烟火气。当西贝这样的连锁餐饮品牌试图用专利将其“锁死”,无异于宣称“我发明了空气”——这道承载着集体记忆的菜肴,早已超越了品牌与技术的边界。

有网友调侃:“下一步是不是要申请‘米饭煮法专利’,告全中国老百姓侵权?”这种戏谑背后,实则是对公共饮食文化被商业化的警惕。毕竟,当一道菜从“妈妈的手艺”变成“实验室的标本”,其文化价值已悄然变质。

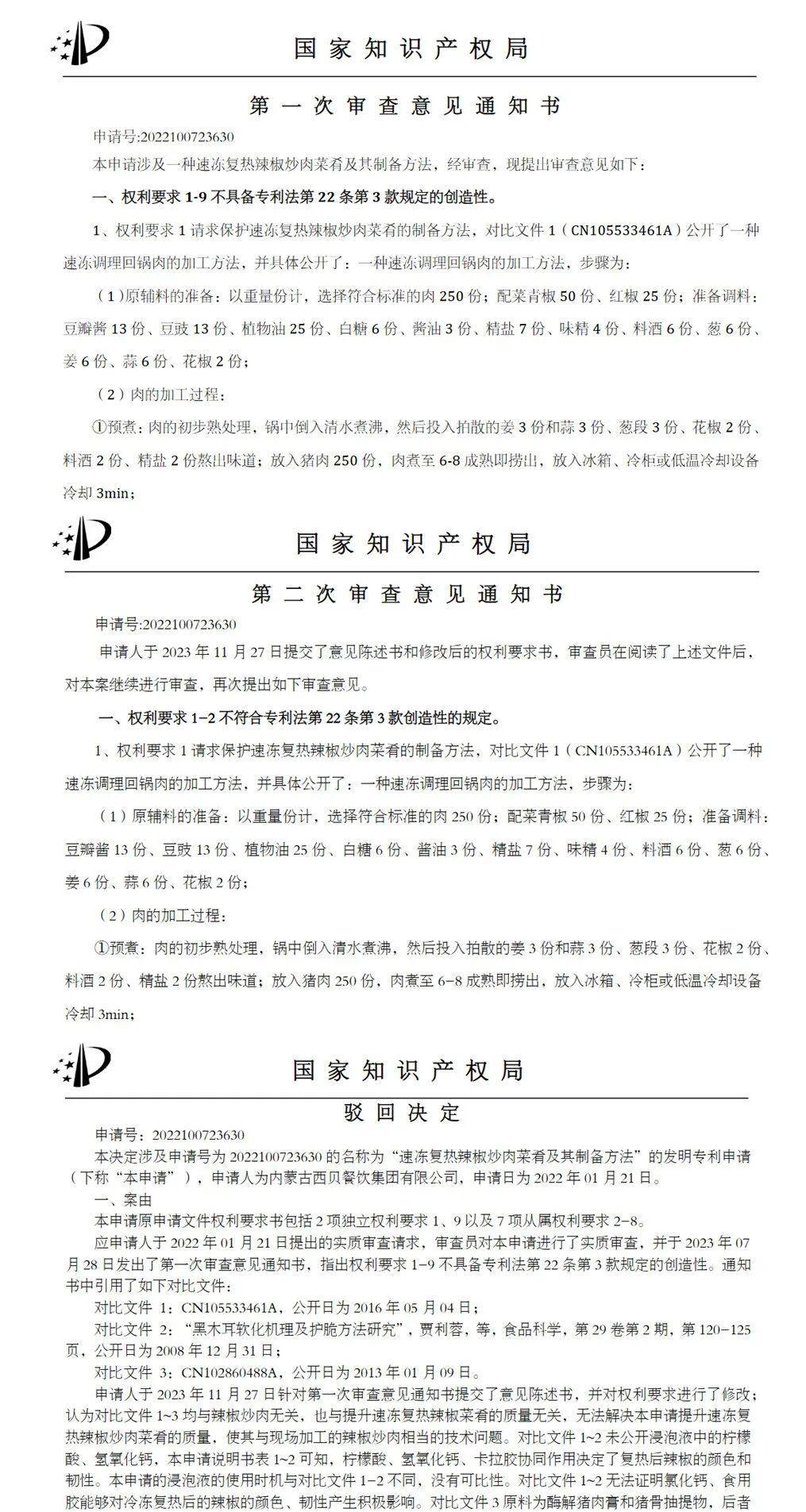

西贝此次申请专利并非完全“瞎胡闹”。针对预制菜行业长期存在的痛点——辣椒复热后易发黄变软,他们研发了一套包含漂烫、脱水、保色剂浸泡等六道工序的“高科技流程”,试图用柠檬酸、氢氧化钙等化学物质维持辣椒的脆嫩口感。

从技术角度看,这种改进确实解决了预制菜口感劣化的难题。但问题在于:专利的核心是“前所未有、非显而易见、有实质性特点”,而西贝的方案本质是对传统烹饪流程的工业化拆解,属于“常规技术手段的组合”。正如审查员所言:“你用柠檬酸保色,厨师用料酒去腥,本质都是烹饪技巧的优化。”

国家知识产权局的驳回决定,精准击中了餐饮专利化的要害。根据《专利法》,发明专利需具备“突出的实质性特点和显著的进步”,而西贝的方案仅是对现有技术的叠加应用,未突破菜肴本身的本质。

更讽刺的是,西贝一边在菜单上标注“家的味道”,一边在专利书中堆砌化学名词,这种“割裂感”恰恰暴露了其商业策略的矛盾——试图用工业化标准定义传统饮食文化,却忽略了消费者对“烟火气”的情感需求。

抛开专利争议,西贝在预制菜领域的探索值得肯定。当多数餐厅用微波炉“复热”代替现炒时,西贝愿意投入资源研究口感还原,已是行业难得的“清流”。但清流归清流,公共菜谱的“私有化”尝试注定碰壁。

餐饮业的本质是“味觉经济”,而非“专利经济”。消费者为一道菜买单,是因为其承载的情感记忆与味觉体验,而非背后的技术参数。西贝若想真正赢得市场,或许应转向申请“复合保绿剂在预制湘菜中的应用”等实用新型专利,而非试图“锁住”一道传统菜。

这场专利风波,本质是餐饮工业化进程中的文化冲突。当连锁品牌试图用标准化流程定义“地方味道”,当技术优化演变为文化垄断,行业需要重新思考:创新的边界究竟在哪里?

或许正如网友所言:“你要真想赢,就别想着‘锁住菜’,而是做出让人吃了就想家的味儿。”毕竟,菜可以预制,文化不能冷冻;技术可以迭代,记忆无法复制。