“妈,我回来了!”——670公里狂奔,却再也等不到那碗热汤面。

凌晨三点,52岁的湖南邵阳老李在东莞那间逼仄的出租屋里接到电话时,手里攥着的扳手“咣当”一声砸在满是油污的水泥地上。

电话那头的亲戚带着哭腔喊:“哥,快回来!妈不行了……”这个在汽修厂干了整整二十年的汉子,连沾着机油的工作服都没顾上换,一把抓过桌上的车钥匙就往楼下冲,鞋都差点踩反。

670公里,从东莞到邵阳,他踩着油门一路就没松过脚,可最终推开家门时,院子里就剩一盆还滴着水的衣裳没晾完——母亲已经闭眼了,枯瘦的手里还紧紧攥着他去年春节拍的那张合照。

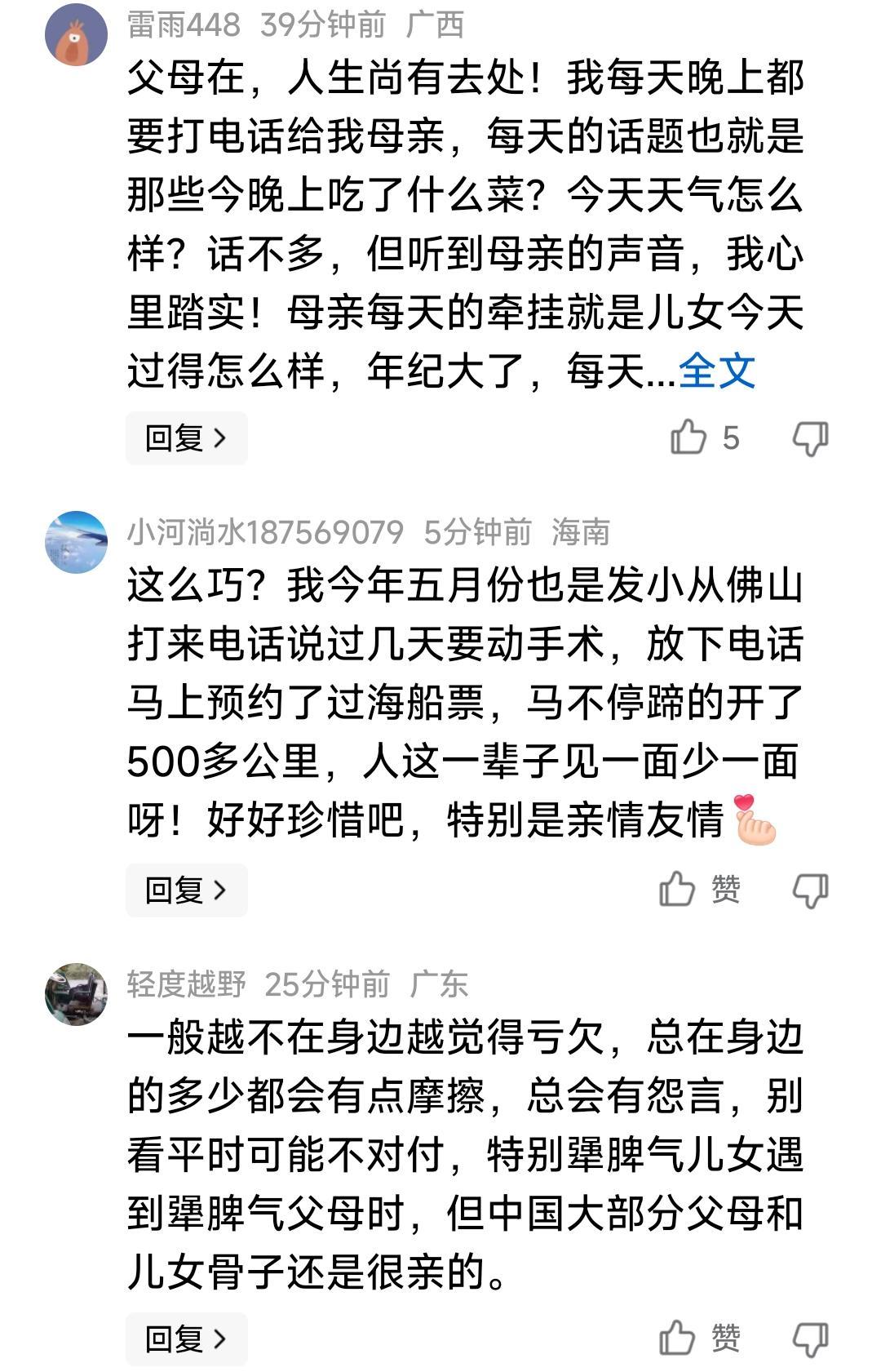

这事昨天在抖音上彻底爆了,点赞量一下就破了百万。评论区挤得满满当当的,全是和他一样在外漂泊的异乡人:“去年我爸心梗,我在高铁上收到消息,下了车直接就去了殡仪馆”“我在上海送外卖,整整三年没回家,上个月我妈胃癌晚期了才敢告诉我”。

老李的故事就像一面镜子,照出了中国3.76亿流动人口的共同伤口——这是2024年国家统计局刚出的数据。我们总觉得父母会永远等在老家,却忘了死亡从来不会发预告片。

老李那晚的狂奔,就是无数打工人的缩影。导航明明显示670公里得开8个小时,他硬是踩着油门,6个半小时就飙到了家。

路上连服务区的厕所都没敢去,副驾上的矿泉水瓶晃来晃去,瓶里的水洒了一半,滚得到处都是。经过郴州段时遇上了大雾,能见度连50米都不到,他干脆摇下车窗,让冷风“呼呼”地抽着脸保持清醒。

最揪心的是快到邵阳的那段山路,母亲突然打来了电话——其实是邻居拿着老人的老年机,外放里传来微弱的一句“崽啊…慢点开…”,那是老人最后说的一句话。

后来行车记录仪显示,老李听到这句话时,方向盘猛地一抖,车身“刺啦”一声擦着路边护栏刮出一串火星子。

这种“就差一步”的遗憾,在农村留守老人家里几乎成了常态。邵阳县民政局的工作人员透露,当地60岁以上的独居老人超过四成,平均每两天就有一起“子女赶不及见最后一面”的案例。

就像老李的母亲,去世前三天就没怎么吃下东西,喝点稀粥都吐,可直到昏迷前才勉强同意邻居通知儿子。

村干部老张说得更实在,也更扎心:“这些老人啊,就跟揣着明白装糊涂似的,小毛病扛着憋着不说,就怕耽误孩子在外头赚钱,结果往往一查就是晚期。”

把所有问题都推给“没钱”也不公平。老李其实月薪有8000多呢,在打工的里头不算低了。

问题出在那种“等等再看”的心态上:他总琢磨着再攒两年钱,把老家的老房子翻修一下,等孙子小升初了,就把母亲接到东莞来住。

结果母亲用的是20块钱买的老年机,连视频通话都不会弄,最后一次清清楚楚看见儿子的脸,还是今年春节的时候,邻居帮忙拍的那小段拜年视频。

这种拖延,像极了我们手机里那个“等有空再整理”的相册,到最后都变成了永远打不开的损坏文件。

事件发酵后,有个细节引发了大家的热议:老李母亲临终前,把三张皱巴巴的存折和那张磨得边角都毛了的养老保险卡,整整齐齐压在枕头底下,加起来一共6.8万元——这是她攒了整整十年的钱,本来是准备给孙子读大学用的。

有人算账:这笔钱啊,还不够大城市里孩子半年的补习费,可却是老人一毛一毛从卖鸡蛋的钱里省下来的。这种不对等的付出,恰好像是中国式亲子关系的隐喻:父母在计算器上把“减号”都按烂了,子女却迟迟没按下那个“归零”键。

比起城里人争论“父母在ICU该不该插管”的伦理难题,农村老人更擅长用沉默来成全孩子。

老李现在最怕路过村口的早餐店。母亲生前总在那家店给他买豆浆油条,老板还不知道老人走了,前天见着他还招呼呢:“李师傅,给你妈带的粉蒸肉好了!”这个一米八的大汉子,当场就蹲在地上呜呜地哭出声来。

这种后劲比单纯的后悔更伤人,就像你手机备忘录里记着“给爸买护膝”,等你点开淘宝准备下单,才猛然发现,那个收货地址再也用不上了。

这事唯一的“好处”,是让不少网友看完就立刻拨通了家里的电话。我有个朋友看完这新闻,连夜就找人给老家装了个摄像头,结果第二天一打开手机,就看见70岁的老爹在院子里摔了一跤,赶紧叫了救护车,才算捡回条命。

你看,科技明明能缩短生死之间的距离,可我们总习惯把它用在无关紧要的事上——比如天天给猫拍抖音,可偏偏忘了,点开看看爸妈走路是不是已经开始跛脚了。

老李的皮卡车还停在院子里,挡风玻璃上贴着的“平安出行”符都褪了色。

邻居说,他这几天总坐在皮卡的驾驶座上发呆,说不定是在想:如果那天开得再快半小时,是不是就能听见妈最后那句没说完的“回来就好”?

这个问题永远不会有答案,就像我们永远都不知道,爸妈偷偷咽下了多少句到了嘴边的“你忙你的,不用管我”。