正当中国DUV光刻机技术突破引发全球关注之际,被中美科技博弈推向风口浪尖的欧洲,正通过组建半导体联盟构建技术壁垒,试图遏制中国芯片产业的崛起势头。

荷兰政府日前宣布,欧盟27个成员国已全员加入由其主导的“半导体联盟”。这个被业界称为“芯片铁幕”的技术联盟,核心目标是通过修订《芯片法案》加速技术自主,其中20%的全球芯片市场份额目标仅是起点,更关键的是构建针对特定国家的“技术安全体系”。

荷兰经济事务部长文森特在声明中直言不讳:联盟的双重目标直指地缘政治博弈。一方面通过法案修订强化技术主权,另一方面特别强调要应对“美洲与亚洲(含中国大陆及台湾地区)带来的产业挑战”。这种表述暴露出欧洲对中美科技竞争的深度焦虑。

就在欧盟推进《芯片法案2.0》的关键节点,光刻机巨头ASML的13亿欧元投资计划引发震动。据法国前财长、现ASML顾问勒梅尔披露,该公司正通过收购法国AI芯片企业,构建覆盖设计、制造、应用的完整产业链。他更公开宣称:“此举旨在让欧洲在AI芯片领域获得对抗中美的能力”,并断言“美国科技股存在估值泡沫,衰退风险加剧”。

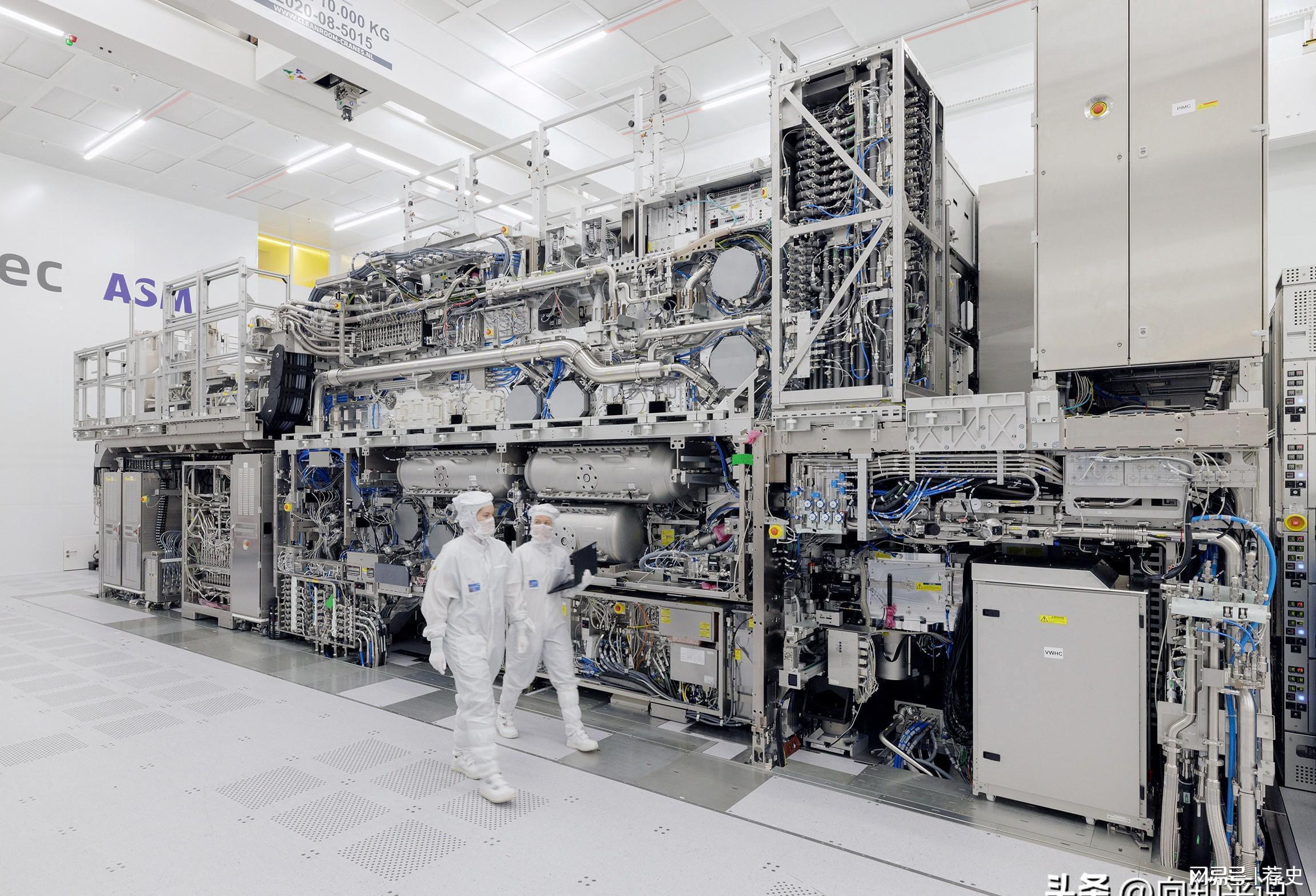

回顾技术封锁历程,欧洲的焦虑早有端倪。2018年荷兰首次对华禁售7nm EUV光刻机,2023年又限制部分DUV设备出口,但这些措施未能阻挡中国芯片产业发展。中芯国际等企业通过14nm DUV光刻机的工艺叠加,已实现7nm芯片量产。更令欧洲不安的是,中国在EUV光刻机领域正取得突破性进展。

历史数据显示,2019年美国施压荷兰禁止交付EUV设备时,中国7nm消费芯片市场尚未成熟,因此封锁影响有限。但2022年美国升级制裁,要求荷兰全面禁售DUV设备后,形势发生根本转变。ASML CEO温宁克当年11月预警:“技术封锁将倒逼中国研发高端设备”,这一预言如今正在应验。

最新技术突破印证了这一趋势。9月中旬,上海宇量昇研制的DUV光刻机已在中芯国际产线完成测试,标志着中国在成熟制程领域实现自主可控。与此同时,上海微电子2024年获得EUV光刻机核心专利,28nm DUV设备研发也进入冲刺阶段。这些进展远超欧洲预期,直接动摇其技术封锁基础。

欧盟《芯片法案2.0》的深层意图逐渐清晰:通过构建“设计-制造-销售-设备”的闭环体系,欧洲试图从单纯设备供应商转型为全产业链主导者。但这种战略调整更多是被动应对——既不敢触碰美国市场份额,又急需在亚洲市场寻找新增长点。然而中国光刻机技术的突破性进展,正在改写全球芯片产业格局。

正如业内专家分析,欧洲半导体联盟的组建本质上是技术封锁失败的补救措施。当中国在DUV领域实现量产、EUV技术取得专利突破时,这场由荷兰牵头的“芯片保卫战”,或许从一开始就注定了追赶者的命运。