最近几天,社交平台上的热搜被一辆“会自己走路”的小米汽车刷屏了。监控画面中,一辆小米汽车突然启动、缓缓驶离,车主惊慌失措地追出——这一场景,宛如科幻电影的开场,却真实地发生在现实生活中。

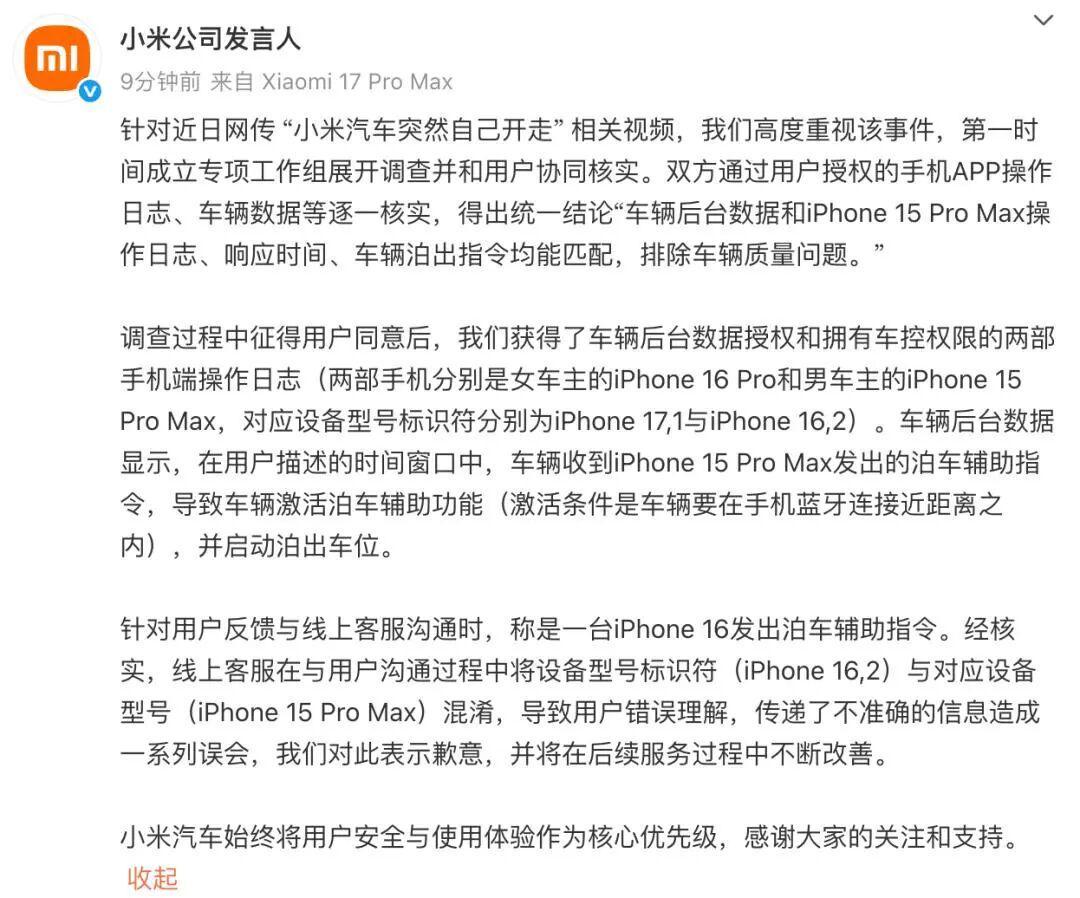

10月3日,@小米公司发言人发布声明称:“事件并非车辆故障,而是手机发出了指令。”然而,这一解释并未平息舆论,反而引发了更多质疑:难道问题出在用户身上?

更令人哭笑不得的是后续发展:客服在回应时,将iPhone 15 Pro Max误说成iPhone 16,导致设备型号混淆,信息传递出现偏差,最终不得不道歉补救。这一系列操作,让车主和吃瓜群众都感到无奈:“这哪是智能汽车,简直是‘智障客服+玄学系统’的组合!”

曾几何时,雷军一句“为发烧而生”,让无数年轻人对小米心驰神往。那时的小米,是性价比的代名词,是打破巨头垄断的“草根英雄”。然而,随着小米进军汽车行业,它面对的不再是千元机市场的口水战,而是人命关天的安全红线。

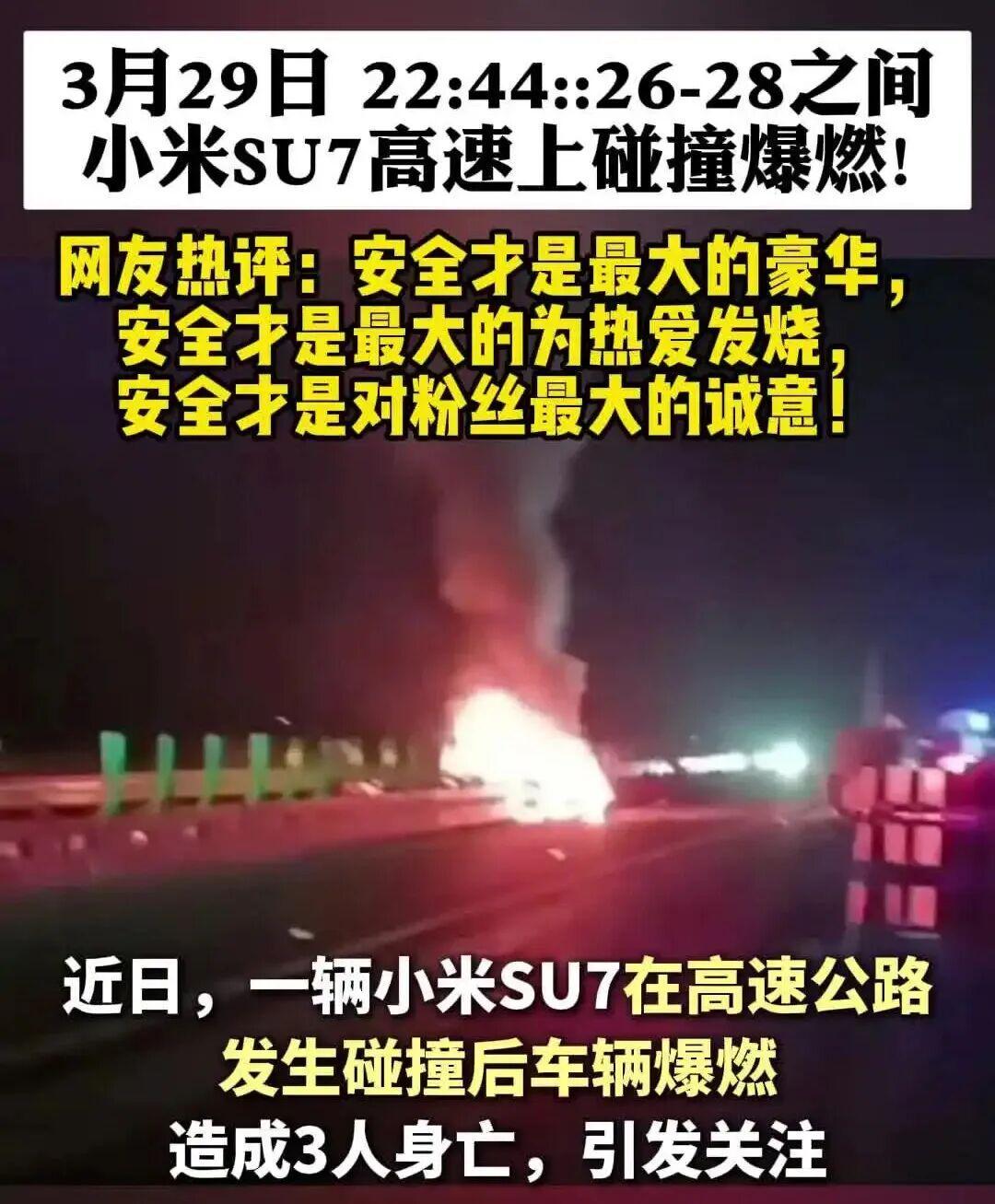

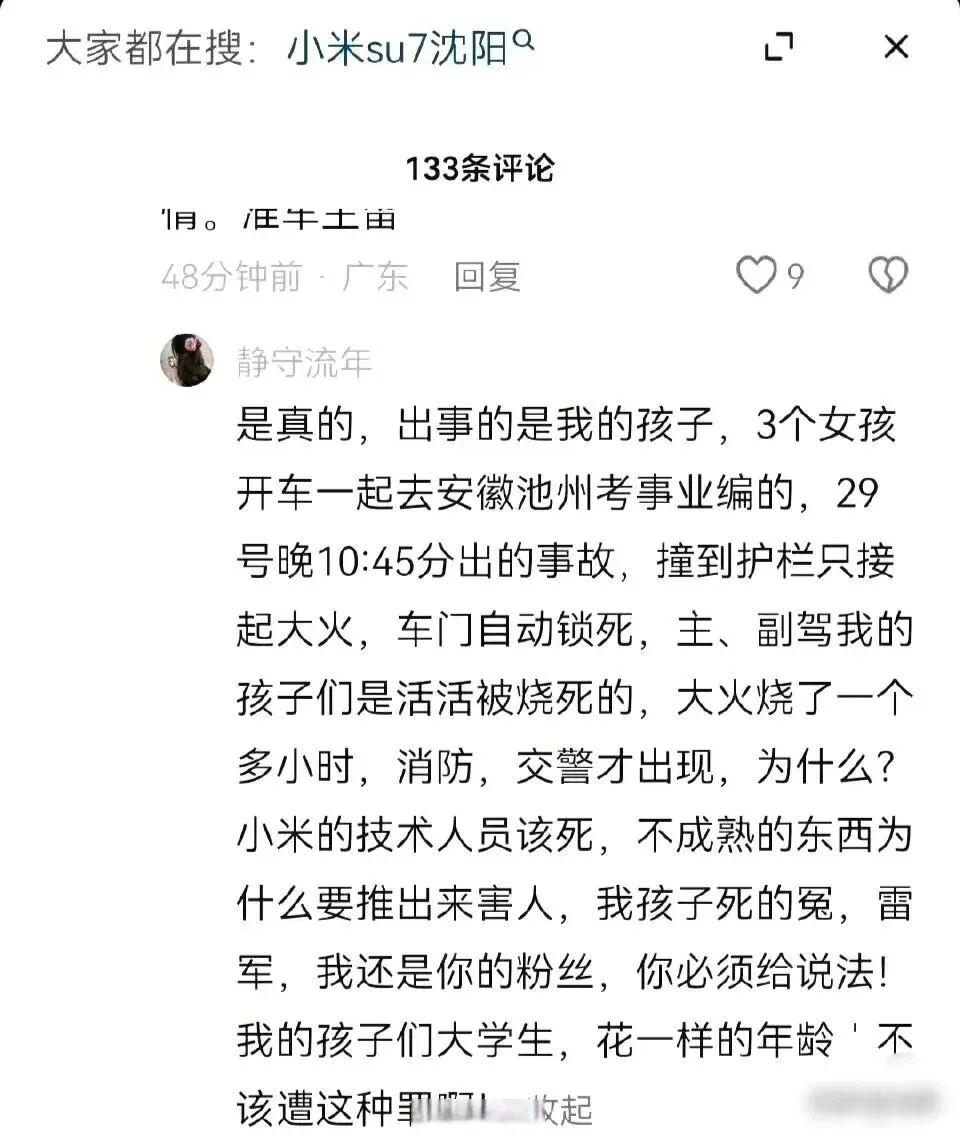

今年3月底,一场高速车祸至今仍在舆论场中余波未平。三名女大学生在智能辅助驾驶状态下命丧火海,车辆未能有效避障,引发了公众对“NOA到底有多‘能’”的广泛质疑。当时,雷军沉默数日后才发声,虽然解释详尽,但迟来的回应已被打上“推责”“冷血”的标签。

这次“自动开走”事件,看似只是个技术乌龙,实则戳中了人们最深的不安:我花几十万买的车,会不会在我没碰手机的时候突然自己动起来?万一停在坡道、闹市或孩子面前呢?

小米官方称是手机指令导致,但用户表示根本没点;后台数据匹配的说法,也未能让公众信服。透明度和知情权的缺失,让消费者对智能汽车的安全性产生了更大疑虑。

最让人哭笑不得的是客服的“iPhone16”误会。客服将设备型号标识符(iPhone 16,2)与对应设备型号(iPhone 15 Pro Max)混淆,导致用户误以为是新手机触发了功能。这种低级错误出现在一家号称“全栈自研”“极致体验”的科技巨头身上,实在令人意外。

一个连产品型号都说不清的客服体系,如何能让消费者相信其智能系统足够可靠?如果信息传递都漏洞百出,那么所谓的“远程控车”“自动泊车”是否也可能随时失控?这不是多虑,而是基本的警惕。

早在多年前,小米社区就频频爆出“账号被盗”“误操作导致设备联动异常”的案例。在智能家居时代,这些问题或许只是关灯开空调的小麻烦;但到了汽车领域,一次误触就可能引发一场事故。

近年来,从小米手机的“虚假宣传门”到MIUI系统的卡顿吐槽,再到造车后的各种品控争议,公众的耐心已经被一点点消耗殆尽。有人调侃:“以前买小米是因为便宜好用,现在买小米是因为胆大不怕死。”这话虽刺耳,却道出了部分真实——当企业从“亲民品牌”转型为“高端玩家”,人们对它的期待不再只是“能用”,而是“必须稳”。

每当出事,小米的第一反应往往是“澄清”“排除质量问题”“非我之过”。态度虽积极,但总少了点“对不起,是我们没做好”的担当。就像这次,官方称是“客服沟通不准确”,但为什么没有机制防止这类错误?为什么非要等发酵上热搜,才出来解释?

说到底,大家骂的不是技术故障,而是那种高高在上的“我觉得没问题”心态。汽车不是手机,不能重启;生命不是数据,无法回滚。普通人只想听一句实在话:我的车,到底安不安全?

雷军曾经靠真诚打动这个世界,但现在真诚似乎越来越少了。每次演讲都靠贩卖情怀,这是远远不够的。你要面对的是法规、是责任、是千万家庭的信任。每一次危机处理,都是品牌形象的重塑机会。可惜这一次,小米交出的答卷更像是技术部门的自查报告,而不是面向大众的诚恳对话。

所以,别再怪网友冷嘲热讽。当一辆车能在没人碰手机的情况下“自己开走”,哪怕最终证明是人为误触,那份恐惧和怀疑也已经种下了。科技可以酷炫,但必须敬畏。否则,再响亮的口号,也唤不回一颗颗渐行渐远的心。