早在2015年,《时代》杂志的特约编辑就曾直言:“美国不让中国进入国际空间站,简直是愚蠢的做法。”这一言论,如今看来颇具先见之明。然而,时过境迁,美国论坛上却流传起一个令人咋舌的说法:“如果不让美国加入中国空间站,那么美国将有权将其击落。”这一荒谬言论,不仅违背了国际法,也暴露了某些人对于太空合作的狭隘理解。

美国曾为了阻止中国参与国际空间站项目,特意出台了禁令。如今,随着中国空间站的崛起,美国却反过来说要强迫中国接纳他们,这其中的逻辑转变,实在令人费解。那么,美国真的有能力击落中国空间站吗?

1988年,国际空间站项目启动,这是一个汇聚了美俄两大航天强国的伟大工程。然而,他们却选择将中国排除在外。当时,中国的航天事业刚刚起步,但并非一无所有。为了扼杀中国航天的发展,美国国会于2011年通过了被称为“沃尔夫条款”的法律,明确禁止美国国家航空航天局(NASA)与中国开展任何形式的太空合作。

该条款的目的显而易见,就是要从官方层面彻底切断与中国在航天领域的合作,将中国这个新兴的航天力量困住,不给它任何接近、学习先进技术的机会。然而,他们低估了中国航天的决心和毅力。

当时,中国航天正处于起步阶段,但早已制定了“三步走”的载人航天发展规划,目标明确:建立属于自己的空间站,实现自主可控。然而,我们急切地想与国际接轨,却被这张禁令牢牢绊住了脚步。中国几次尝试进入国际空间站都未成功,每次都被以“不符合资格”或“安全风险”为由拒之门外。

国际空间站由美国主导,美国牢牢掌握着入场钥匙,始终不允许中国加入。然而,这并没有打倒中国航天的决心,反而激起了我们更强大的内生动力。

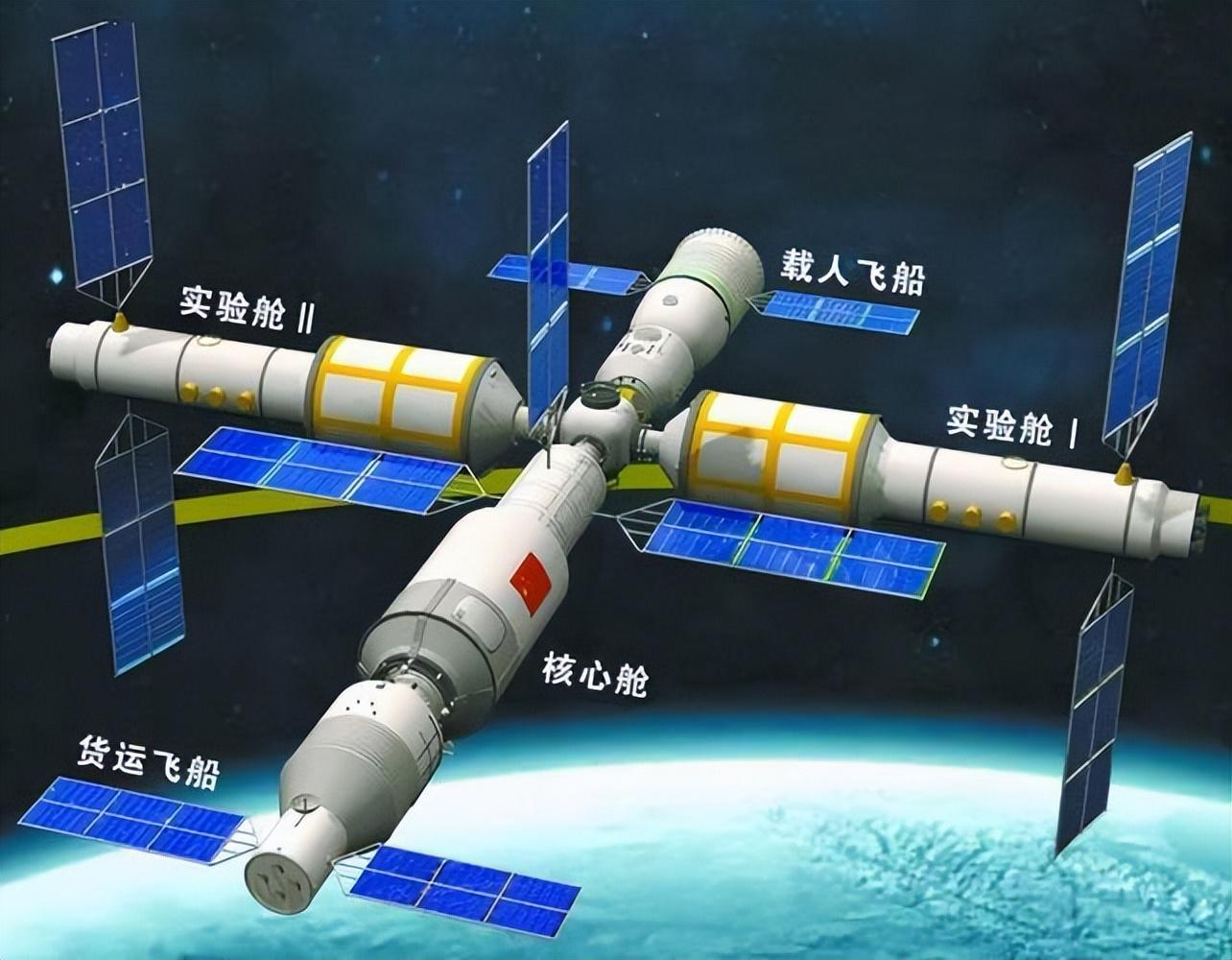

被拒之门外后,中国没有气馁,而是咬着牙自己研究航天事业,努力开辟出一条无人引领却异常坚实的自主研发之路。从杨利伟乘坐神舟五号首次进入太空,到空间实验室的搭建和运行,再到2021年“天和”核心舱成功入轨,中国航天人一步步将蓝图转变成了现实。

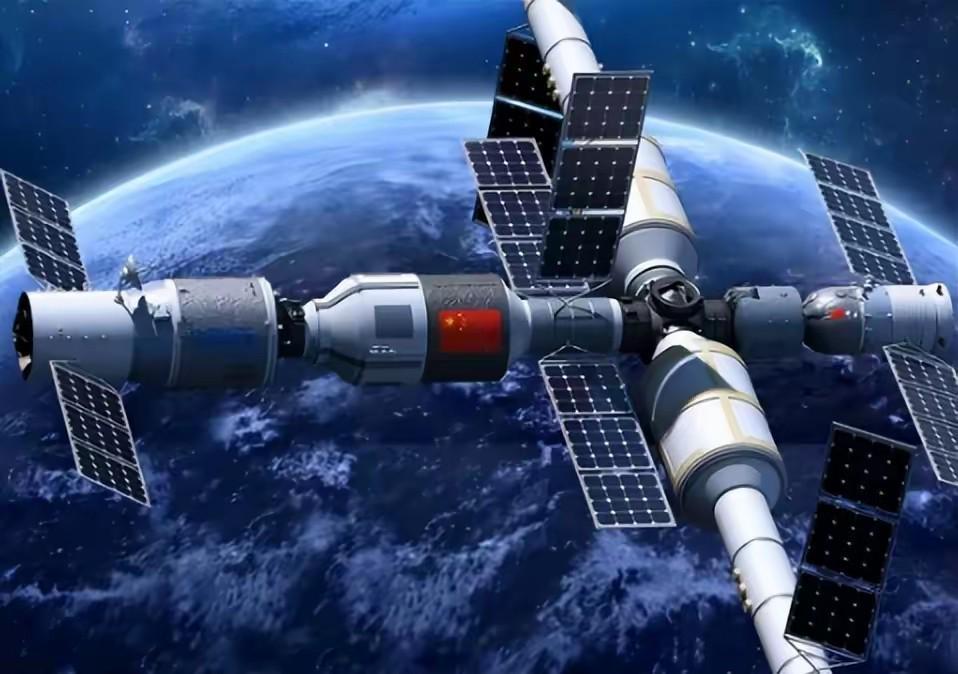

“天和”作为空间站的“大脑”,掌控着全部系统,并为航天员提供居住环境。“问天”和“梦天”则如同左右臂,承担科学实验和物资存放的功能。目前构成“T”字形结构的空间站,未来有望扩展成“十”字形,容纳更多科研项目。

与中国空间站的朝气蓬勃相比,美国主导的国际空间站如今已显老态。按原计划,这座运营数十年的“太空旅馆”预计在2031年退役。然而,至今美国尚未拿出一个明确且成熟的替代方案。

前美国宇航员焦立中曾在2018年警告说:“自2011年美国航天飞机计划中止以来,宇航员前往国际空间站和返回地球的唯一途径是乘坐俄罗斯‘联盟’号飞船。”他指出了问题的严重性:“若国际空间站不再有宇航员驻守,那么第一个问题就是空间站将与地面失去联系,飞行控制中心将无法掌控它的运行。太阳能电池将背向太阳,其蓄电装置会放电殆尽,国际空间站将慢慢走向死亡。”

焦立中一针见血地指出:“俄罗斯和加拿大都不止一次提出过将中国及其‘神舟’飞船纳入国际空间站计划,这会有助于解决现在的问题,但一些国会议员的反华情绪和短视阻碍了这些建议的实施。”曾经在太空领域一骑绝尘的美国,如今面临着中国在太空领域的稳步崛起。

另一边,中国空间站从建设之初就秉持开放态度,已与16个国家签署合作协议,甚至为外国选拔航天员,还与十多个国家和国际组织展开合作,欢迎全球科研人员参与科研和实验。例如,中国与巴基斯坦联合发射的地球资源卫星,其数据还慷慨地向拉美国家开放,获得了广泛好评。

联合国外层空间事务办公室负责人公开称赞中国空间站的开放态度,认为这是为众多太空发展中国家提供了宝贵的机遇。中国在太空领域展现出的国际姿态,赢得了世界的认可,甚至让美国都略感遗憾。

在美国论坛上出现的“击落中国空间站”言论,不仅技术上不可行,法律上也站不住脚。1967年生效的《外层空间条约》是国际社会对外层空间活动的基本法律框架。该条约明确规定,禁止在外层空间部署核武器或采取任何其他敌对行动。

中国空间站是中国合法拥有和运营的太空设施,受国际法的保护。根据《外空条约》第8条和相关国际公约的规定,各登记国对其登记的空间站或其组成部分享有完全的和排他的管辖和控制权。中国是中国空间站的登记国,对空间站拥有合法的主权和管辖权,其他国家无权侵犯。

从技术层面来看,空间站在距离地球约400公里的低轨道上运行,时速接近2.8万公里。要精确击中这样一个高速移动的目标,难度极大,而且可能产生误击等情况,引发不可预测的后果。即使美国成功击落中国空间站,产生的数万碎片会形成“太空垃圾云”,将对全球所有卫星和航天器造成严重威胁,甚至可能使地球低轨道变成航天活动的禁区,严重影响人类对外层空间的探索和利用。

2024年10月17日,美国商务部工业和安全局(BIS)发布三项规则,以实现对太空相关产品和技术出口管制的现代化,使美国的太空工业基础具有全球竞争力,同时加强美国的国际太空合作伙伴关系。新规则取消向澳大利亚、加拿大和英国出口涉及遥感或基于太空的物流、组装或服务航天器的某些物品的许可证要求,加深了美国对其最亲密盟友的承诺,推进了与盟国的集体安全,减少了不必要的出口管制限制。

然而,美国太空技术出口规定只放宽了以500MHz或更低带宽运行的合成孔径雷达系统,但该阈值已经过时,高分辨率SAR卫星仍受到严格控制。如果美国公司无法满足全球对太空技术的需求,中国公司将介入填补空白。随着越来越多的国家寻求发展自己的太空能力,美国公司将高分辨率SAR的出口限制视为一种竞争劣势。

从某种意义上说,空间站、卫星网络、太空互联网,甚至未来的月球开发权,或许都将成为下一阶段大国博弈的新平台。而谁能够在规则上占据主动,谁就能够掌握未来的主导权。中国的策略并不是通过对抗和胁迫来解决问题,而是坚持开放合作、平等互利的原则。那些呼吁用武力来解决太空问题的言论,似乎还停留在殖民时代的思维模式中。

时代早已改变,全球规则也在悄然演化。未来太空,注定不属于某一国,而是属于全人类。只要建立在相互尊重和真实合作的基础上,这才是全世界应当追求的未来。