2014年,江苏南京的潘某和梁某夫妻经过多方考察,相中了位于秦淮区的一套二手房。这套房子地理位置优越,周边配套设施完善,虽然总价高达200万元,但考虑到未来的生活质量,夫妻二人还是决定买下。

完成产权交接后,他们满怀期待地搬进了新家,一住就是七年,日子平静而温馨。

然而,入住后不久,夫妻俩就经常听到屋内传来奇怪的噪音。

那声音有时像电钻的滋滋声,有时又像金属敲击的嗡嗡声。起初,他们以为是楼上或隔壁邻居在装修,想着装修总有结束的时候,也就没有过多在意。

但噪音不仅没有停止,反而越来越频繁,严重干扰了他们的日常生活。梁某无奈抱怨:“这些邻居到底要装修到什么时候?”

为了解决困扰,潘某决定主动寻找噪音来源。他首先来到小区物业办公室咨询,物业工作人员核查后明确告知:最近小区里没有任何业主报备过装修申请。

这个答复让潘某更加困惑——如果不是邻居装修,噪音究竟是从哪里传来的呢?

潘某决定在家中彻底排查。当他来到楼梯拐角处时,注意到墙壁边缘有微弱震动。

他移开堆放的旧报纸和收纳箱,赫然发现墙面暗藏着一道精巧的暗门,若不刻意寻找根本无法察觉。

推开暗门后,一个地下空间映入眼帘,里面整齐摆放着金属加工工具,工作台上散落着各种金属零件。

更令人意外的是,原房主赵某正在进行切割金属工作,刺耳的机械声正是来源于此。

面对质问,赵某理直气壮地回应:“房产证上注明的面积可不包括这个地下室,合同里又没写明,自然还是归我使用。”

潘某简直不敢相信自己的耳朵,他觉得赵某在故意耍赖。这房子都卖了,地下室怎么可能还归他?双方为此争论不休,互不相让。

潘某和梁某觉得自己遭受了蒙骗,为讨回公道,他们果断向法院递交诉状,将赵某告上了法庭。

庭审现场,双方各执己见。潘某言辞激烈地陈述:“我花了整整200万买下这套房子,地下室明显是房子不可或缺的一部分,赵某却蓄意隐瞒,这不是欺诈是什么?”

他强烈要求赵某马上从地下室搬走,把地下室完好无损地交付给自己。

赵某却不慌不忙地辩驳:“这地下室是单位分配给我的,购房合同里压根没提及地下室的事儿。我一直用这个地下室从事金属加工工作,我当然有权利继续使用。”

他坚称自己在售卖房屋时,压根没打算把地下室包含在交易范畴内,况且合同里对地下室也没有相关约定,所以地下室理应归自己所有。

然而,潘某夫妇因未能提供有力证据来证实地下室的产权登记具体情况,致使从物随主物转让的规则无法适用。同时,购房合同里确实也未对地下室使用权的转让做出明确约定。

基于这些情况,一审法院经过慎重考量,最终驳回了潘某、梁某的诉讼请求。

潘某夫妇不服一审判决,再次上诉。

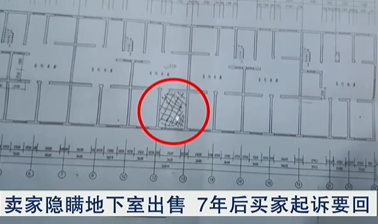

二审法院查明:地下室是小区自行车库改造而成的独立空间,原始设计性质属于全体业主共有。

法院认定赵某在涉案小区无其他房产,不再具备共有部分的管理和使用资格,最终改判要求赵某限期腾空并交付地下室。

江苏这起购房纠纷无疑给众人拉响了警报,在签署合同前,务必保持高度警惕,认真仔细核查各项条款。

实际上,在现实生活里,形形色色类似的合同“圈套”并不鲜见。以美容领域为例,消费者陆某就不慎落入了美容院精心设置的套路之中。

2023年4月,一家美容机构推出的“免费美容活动”成功吸引了陆某的目光。该活动看似极具吸引力:在2023年4月至2024年4月这一时间段内,只要陆某能够完成36次美容打卡,就可以全额退还她预先缴纳的13780元诚意金。

陆某看到如此诱人的活动,心里乐开了花,心想这不就等同于免费享受美容服务嘛。于是,她果断签订了合同并支付了款项,随后满怀期待地踏上了她的“美容打卡征程”。

然而,现实却给了陆某沉重一击。自2023年8月起,美容院开始蓄意刁难陆某的美容预约。每当陆某试图预约,美容院便以“预约名额已满”“美容师临时有事请假”“设备正在紧急维修”等五花八门的借口推脱。

陆某不甘心,前前后后尝试预约了近20次,无一例外遭到了美容院的拒绝。眼瞅着合同即将到期,陆某距离完成36次打卡任务仅差最后一次,可美容院却铁了心,坚决不给她这个机会。

陆某这才意识到自己掉进了美容院的陷阱,气愤不已的她毅然将美容院告上法庭。

丰台法院经审理查明,美容机构的行为明显是有意阻止陆某完成打卡,目的就是为了不退还诚意金。这种行径属于恶意阻碍合同条件达成,严重违背了诚实信用原则。

最终,法院依法判决,美容机构需在判决生效后的十日内,将13780元诚意金全额退还给陆某。

不止美容行业暗藏“玄机”,网络直播带货培训领域同样“坑”人不浅。在广东深圳,就发生了这样一件事。

张华的母亲满怀憧憬地开启课程,结果大失所望。每节课时长极短,不过寥寥几分钟,课程内容更是杂乱无章,东拼西凑而成,根本无法让学员学到实用技能。

更过分的是,课程结束后,所谓的“授课老师”如同人间蒸发,无论是发信息还是打电话,都石沉大海,完全一副收了钱就溜之大吉的模样。

还有其他消费者反映,课程“合同”里居然规定,学员一旦获取学习资料,就视作甲方履行完所有义务,这使得消费者想要退款难如登天。

这些实实在在的案例给大家敲响了警钟,在签订任何合同之前,一定要擦亮双眼,仔仔细细审阅合同条款,千万要警惕合同“陷阱”,切实保护好自己的合法权益。

合同作为保障权益的重要工具,却暗藏诸多风险。

为防止重蹈潘某夫妇的覆辙,这份超实用的签合同防坑秘籍,请务必牢记:

合同在我们日常生活中广泛存在,无论是购置房产、日常消费,还是其他各类交易活动,都难以避开合同。

衷心希望大家在签订合同时,能够保持高度警惕,认真仔细审查合同内容,成功避开合同“陷阱”,让自己的生活更加顺遂、安心。