“追剧时最怕什么?不是烂尾,而是剧情还没展开,结局就被网友‘剧透’得一清二楚。”就像你正沉浸在一部谍战剧中,突然有弹幕飘过:“别太投入,主角活不过三集。”你半信半疑地查了查资料,结果发现,这竟然是真的,而且主角的结局比剧中还要惨烈……

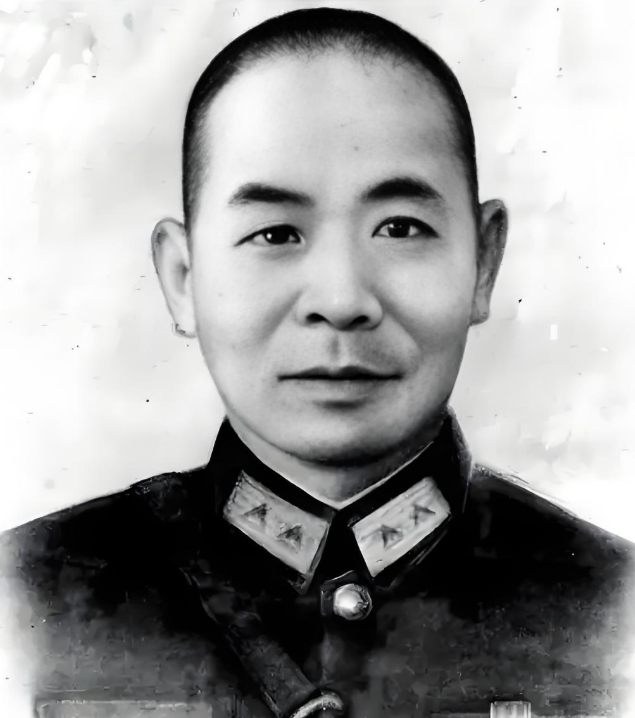

今天,我们要讲述的,就是一位真实历史中的“主角”——吴石将军。或许你在《沉默的荣耀》中初识他,那个温文尔雅、身着军装却宛如教书先生的将军形象。然而,现实中的吴石,远比荧幕上更加沉默,也更加炽热。他不是拥有主角光环的爽文男主,而是一位在刀尖上舞蹈、连呼吸都要小心翼翼的地下党员。

1950年的台湾,空气中弥漫着紧张与不安。国民党退守孤岛,草木皆兵,人人自危。就在这时,吴石,这位陆军中将、国防部参谋次长,却悄悄地将台湾的军事布防图、兵力部署、港口水文资料等重要情报,一箱箱地送往了对岸。他这么做,不是为了升官发财,更不是为了投机倒把,而是因为他心中装着一个完整的中国,一个他愿意为之付出一切的祖国。

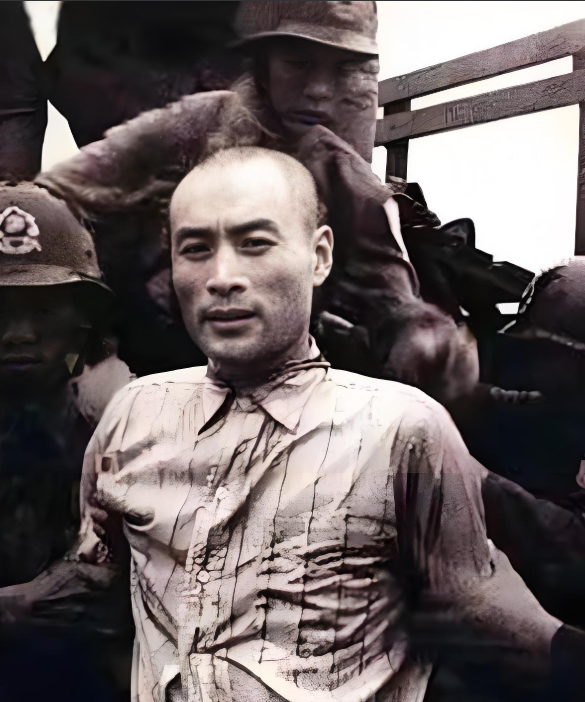

然而,命运似乎总爱捉弄那些正直的人。就在胜利的曙光即将显现时,一场内部叛变如同一根针,扎破了所有的希望。吴石的身份暴露了,蒋介石得知后暴跳如雷,直接下令成立了一个“特别军事法庭”——这个听起来正式的机构,实则就是为吴石量身定制的“死刑执行前奏”。

这个法庭只有三个人,但他们个个都不是等闲之辈。

头一位,蒋鼎文。这个名字或许对很多人来说有些陌生,但提起“蒋介石八大金刚”,历史爱好者们定会恍然大悟。他是蒋介石的心腹,抗战时坐镇洛阳,手握重兵。如今,他坐在审判席上,翻阅着吴石的卷宗,眉头紧锁,但心中所想恐怕并非“此人该不该死”,而是“如何判决才能让老蒋消气”。

第二位,韩德勤。对于年纪稍长的观众来说,这个名字可能让人心生愤慨——《黄桥决战》中那个死磕新四军的顽固派,就是他。但鲜为人知的是,他和吴石其实是“校友”,都毕业于保定军校,只是吴石是三期,韩德勤是六期。按旧时规矩,韩德勤得恭恭敬敬地喊吴石一声“学长”。可如今,学弟高坐堂上,学长却跪在阶下,罪名是“通共”。这哪里是审判?分明是时代开的一个残酷玩笑。

第三位,刘咏尧。这个名字或许对很多人来说都很陌生,但你一定听过他孙女的歌声——刘若英,那个唱“后来,我总算学会了如何去爱”的歌手。刘咏尧本人是黄埔一期年纪最小的学员,一辈子与军法条文打交道,性格冷峻如铁。他大概做梦也没想到,自己参与处决的这个人,几十年后会被写进党史,被千万人称为“潜伏最深的红色将军”。

更讽刺的是,这三位主审官一开始其实并没有想置吴石于死地。他们给出的初审意见是“死刑,缓期执行”,先留条命,观望观望,也算给老同事最后一点体面。可这份报告递到蒋介石手里后,蒋介石当场摔了茶杯:“这种人还留着?留着干什么用?你们说说?你们是不是也想造反?”据说当时就要把三人革职查办。

后来还是顾祝同、周至柔这些老资格出面苦苦哀求,才勉强保住了他们的官帽,但吴石的命却没人能保了。1950年6月10日,台北马场町刑场,四声枪响后,吴石与三位同志一同倒下。那天没有日出,只有乌云压城。

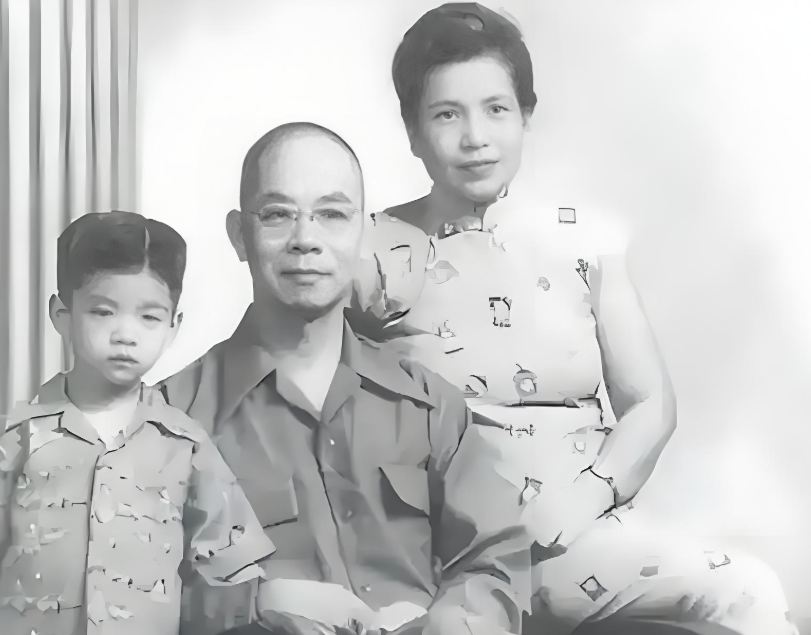

《沉默的荣耀》为什么让人看得心口发闷?因为它不是虚构的剧情,而是真实的历史复刻。剧中那句“我所做的一切,只为山河无恙”,根本不是编剧的煽情台词,而是吴石用一生践行的誓言。他本可以安享荣华富贵,儿女绕膝,却偏偏选了那条最黑、最窄、最无人敢走的路。

你知道最扎心的是什么吗?吴石牺牲时,孩子才几岁,妻子远在福州,连最后一面都没见上。而他的名字,被尘封了二十多年,直到1973年,周恩来病重之际仍念念不忘,亲自批示:“吴石同志,应追认为革命烈士。”可即便如此,他的故事直到近年才慢慢浮出水面。

现在网上总有人说:“谍战剧看吐了,全是套路。”可当你知道那些“套路”背后站着的是真实的人时,他们也会怕、也会疼、也会在深夜偷偷想家,你还忍心说“腻”吗?