近日,关于原著《京华烟云》中曾荪亚是否是个敬爱妻子的好男人这一话题,引发了广泛讨论。不少读者被书中表面的描述所迷惑,认为曾荪亚对妻子姚木兰情深意重。然而,深入剖析原著细节,我们会发现一个截然不同的曾荪亚。

在原著中,曾荪亚在北京时期便经常参与“吃花酒”的活动,这实则是嫖妓的委婉说法。书中明确描述:“以前在北京,有‘吃花酒’这种事,通常每个客人旁边都坐着一个妓女。”木兰对此虽不在意,甚至曾提出为丈夫纳妾,但这并不能掩盖曾荪亚风流成性的事实。

以前在北京,有“吃花酒”这种事,通常每个客人旁边都坐着一个妓女,木兰并不在乎这个。她甚至于说过给丈夫纳个妾呢。

搬到杭州后,由于当地禁娼,曾荪亚便转战上海继续他的风流生活。书中写道:“如今在杭州,法律禁娼,荪亚就很想北平的欢乐。他常到上海去,坐火车只是四个钟头的途程,回杭之后,再做事情,倍加有精神。”这种对嫖妓的执着,与敬爱妻子显然相去甚远。

如今在杭州,法律禁娼,荪亚就很想北平的欢乐。他常到上海去,坐火车只是四个钟头的途程,回杭之后,再做事情,倍加有精神。

曾荪亚不仅肉体出轨,精神上也与杭州艺专的女学生曹丽华产生了纠葛。他常常以看朋友为借口外出,实则与曹丽华幽会。木兰虽心知肚明,却依旧保持豁达开明的态度,甚至考虑将曹丽华接回家中。这种对丈夫的纵容,反而助长了曾荪亚的风流行为。

他常常在商店里,回家回得晚,也不像以前带着阿通去钓鱼。在礼拜天或礼拜六下午,商店里无事可做,他常常一个人出去,说是出去看朋友。木兰确信这必与女人有关,自己在心里思来想去,看看如何应付这个问题。

更令人震惊的是,曾荪亚在与曹丽华交往期间,从未告知对方自己已婚的事实。这种欺骗行为,无疑是对感情的极大不尊重。姚老先生发现后,巧妙地告知曹丽华真相,才使得这段纠葛得以平息。

她把自来水笔掏出来,写了名字“曹丽华”。姚老先生一看,正和荪亚桌子上那个信封上的字体一样,都是赵体。 “小姐,现在你在恋爱。”

“你爱的男人比你大很多。他家道很殷实,有点儿矮胖” ....... 姚老先生说:“你不要难过,我告诉你。他已经结婚了。”

丽华把手从老人手里,猛然抽回来。 她说:“不对!”

与原著相比,剧版的曾荪亚形象则显得更为正面。他既不嫖妓也不逛舞厅,生活清白。在与家族的反抗中,他认真对待自己的感情,没有与姚木兰发生关系。然而,无论是原著还是剧版,曾荪亚的形象都难以称得上完美。

原著中的曾荪亚,之所以能在风流之后回归家庭,很大程度上得益于姚木兰的无限包容和付出。她不仅拥有绝色美貌和文采风流,还带了丰厚的嫁妆,主动承担家庭事务,甚至允许丈夫在外面喝花酒、纳妾。这种对丈夫的纵容和忍让,在原著中被描绘为爱情,实则是对女性权利的极大让渡。

而作为男人,虽然他可能无能、平庸、幼稚、相貌平平,但只要愿意回归家庭,就被描绘为爱护妻子的阳光大男孩。这种双重标准,无疑是对女性地位的极大忽视。

读者在阅读原著时,不应被作者所谓的“爱情”所迷惑。在书中的语境里,丈夫和妻子之间能够互相忍让、相处融洽,就被视为爱情。然而,这种忍让往往是妻子先付出百分之百的前提下,相处融洽也只是丈夫不公然发表对妻子的负面语言。这与我们现代意义上的欣赏、爱慕、彼此吸引,根本不是一个概念。

综上所述,原著《京华烟云》中的曾荪亚,并非一个敬爱妻子的好男人。他的风流成性、欺骗感情等行为,都难以与敬爱妻子相提并论。读者在阅读时,应保持理性思考,不被表面描述所迷惑。

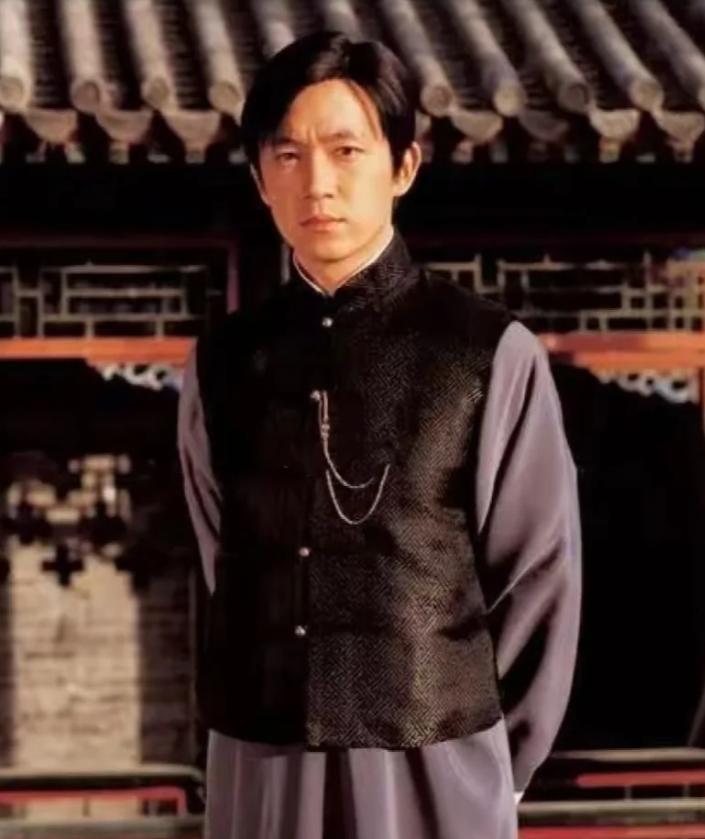

最后,值得一提的是,剧版的曾荪亚虽然形象更为正面,但帅的是潘粤明,而非曾荪亚这个角色本身。原著中的曾荪亚,终究是一个有妻子有儿女却经常嫖妓的矮胖四十岁老汉。