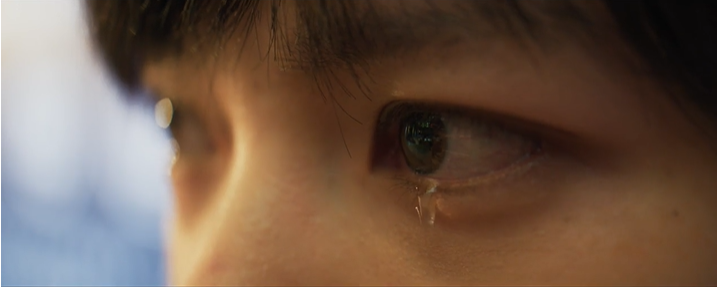

在电影《震耳欲聋》的观影过程中,许多观众被一个令人心碎的瞬间深深触动:听障女孩张小蕊被律师李淇从派出所领出后,坐在车里倔强地将脸转向车窗外,泪水无声滑落。这个仅有几秒钟的镜头,却因青年演员兰西雅的细腻演绎,展现出超越言语的感染力,成为影片中最具记忆点的场景之一。

从《追风者》中的牛春苗到《震耳欲聋》里的张小蕊,兰西雅再次完成角色蜕变。此次她饰演的听障女孩,彻底褪去青涩感,通过手语与眼神的精准配合,将角色的不卑不亢与小聪明展现得淋漓尽致。打手语时的流畅自然,仿佛是她与生俱来的语言;眼神中偶尔闪过的狡黠,则让角色瞬间立体鲜活。

兰西雅的表演最打动人心之处在于克制。面对檀健次饰演的律师李淇,她既不刻意讨好也不全然拒绝。当对方试图提供帮助时,她先退后一步,眼神中满是防备;而当善意真正递来时,她又会迟疑地伸出手,指尖微微发抖。这种矛盾并非刻意设计,而是将听障人士的尊严与倔强自然融入表演——角色不是等待同情的“悲剧工具人”,而是有脾气、有底线的鲜活个体。

影片中,兰西雅通过细节赋予角色生活气息:她会用手语与同伴开玩笑,会在特定场景下流露出少女的娇憨。这种处理打破了“听障人士”的标签化印象,让观众感受到角色的真实存在。正如导演所言:“好的表演是让观众忘记演员在‘演’,只觉得这个人真实存在过。”

当然,影片的成功离不开整体制作。檀健次饰演的律师李淇同样出彩,他将精英的冷漠与良知的挣扎完美融合,几场内心戏中眼神的动摇与痛苦极具说服力。剧本、镜头与配角均保持高水平,群演的表演自然真实,台词与动作毫无刻意感,导演用平实的镜头语言记录下被忽略的社会角落。

影片以犀利笔触描绘当代社会的双重图景:一边是金融集团的纸醉金迷,另一边是听障人士被骗后的无家可归。它拒绝将聋人群体符号化为悲情符号,而是通过多个角色展现他们的坚韧与脆弱、梦想与困境。这种真实视角让观众看到,所谓“弱势群体”并非被动等待拯救,而是有着自己的生存智慧与尊严。

尽管影片在剧情连贯性与节奏上存在瑕疵,部分情节略显跳跃,反派结局稍显仓促,但这种“不完美”恰恰反映了现实的荒诞——有些恶无需漫长审判,有些正义来得突然却依然珍贵。正如影片所呈现的,社会边缘群体的生存状态往往充满意外与矛盾。

《震耳欲聋》的价值不在于“主角赢得官司”的爽感,而在于它让长期沉默的声音被听见。走出影院,城市的喧嚣依旧,但那些无声的手势、沉默的呐喊,却长久地在观众心中回响。这或许就是好电影的力量——它让我们听见沉默,更让我们愿意为沉默者发声。