说起枭龙战斗机,也就是国际上通称的JF-17 Thunder,这款由中巴两国空军联合研发的轻型多用途战机,最初定位是为预算有限的国家提供高性价比的空中作战力量。然而,如今枭龙的出口订单几乎全部通过巴基斯坦空军完成,缅甸、尼日利亚、阿塞拜疆等国均选择与巴方洽谈采购,中国成飞集团似乎退居幕后。这一现象背后,究竟隐藏着怎样的战略考量?

成飞集团为何“放手”枭龙?原因在于其产能与战略重心已发生转移。J-10、J-20等主力机型的研发与生产任务繁重,尤其是J-20隐身战机作为国家战略项目,需投入海量资源进行技术迭代与量产。枭龙这类轻型战机对中国空军而言并非刚需,因此成飞选择将生产与推广权交予巴方,自身则专注高端机型研发。

枭龙战机的研发历程可追溯至1986年。当时,成飞启动Super-7项目,旨在升级老式歼-7战斗机,并与美国格鲁曼公司展开合作。然而,受国际形势影响,美国中途退出,项目一度搁浅。直至1990年代中期,巴基斯坦空军因F-16采购受阻,转而寻求与中国合作。1995年,中巴签署谅解备忘录,决定联合研发FC-1(即后来的枭龙),巴方出资,中方提供技术,分工明确。

1999年,项目正式启动,总投资5亿美元,巴方承担主要资金。成飞负责整体设计与核心部件研发,巴基斯坦航空复合体(PAC)则承担组装与部分制造工作。枭龙采用鸭式布局与三角翼设计,配备单发发动机,最大速度超过马赫1.6,作战半径约1000公里,兼具空战与对地攻击能力。2003年,首架原型机在成都成功首飞,测试数据表现优异。

经过数千小时飞行试验,枭龙逐步迭代至Block 1版本。2007年,首批四架战机交付巴空军,此时巴方已在卡姆拉基地建成生产线,中国提供半成品,巴方负责本地组装。这一模式不仅降低了成本,还推动了巴基斯坦航空工业的技术转移与本土化生产。

为何生产线设在巴基斯坦?首先,中国空军需求已转向中型与重型战机,如J-10、J-11、J-16及J-20,轻型战机如歼-6、歼-7已逐步淘汰,枭龙对中国而言并非必需。其次,巴方希望通过本土化生产降低成本,并带动本地航空产业发展。合同规定,PAC的组装比例从最初的25%逐步提升至58%,中国仅提供发动机、雷达等高精尖部件,技术转移与产业升级同步实现。

成飞集团自1980年代起便是中国战斗机设计的主力军。1986年,成飞启动J-10项目,与枭龙研发几乎同步。J-10作为中型多用途战机,采用鸭翼布局,1998年首飞,2004年服役。然而,随着J-20隐身战机项目于2008年上马,成飞资源愈发紧张。J-20作为国家战略级项目,需进行海量测试与迭代,成飞厂房、工程师及风洞实验室全数投入,生产线从J-10转向J-20,产能大幅提升。

进入2010年代,成飞任务愈发繁重。J-20不仅需量产,还需升级至Block 2版本,加装更先进的传感器与导弹接口。2020年左右,J-35舰载隐身战机研制启动,成飞需从头设计折叠翼与着舰钩。与此同时,J-10生产移交贵州航空工业集团(贵飞),2022年完成交接,贵飞接手J-10C出口型,成飞得以专注高端机型研发。

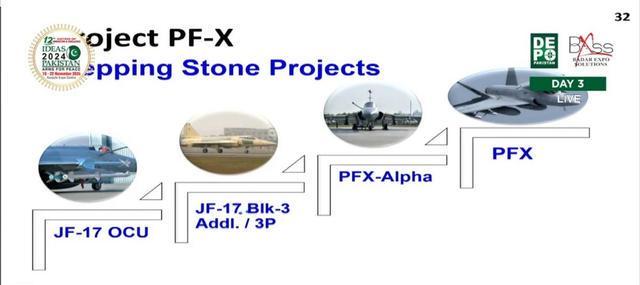

枭龙方面,2021年Block 3版本首飞,配备有源相控阵雷达与头盔显示系统,但生产仍由巴方全权负责。中国仅派专家赴卡姆拉指导升级,避免资源分散。若成飞继续负责枭龙量产,车间需24小时运转,工程师加班成常态,无疑将影响J-20等核心项目的推进。

如今,枭龙已成为巴基斯坦空军的“亲儿子”。巴方现役枭龙战机超过150架,占其机队半壁江山,出口推广亦全由巴方主导。2015年,缅甸空军签署16架Block 2采购合同,2016年交付,用于替换老式米格-29。缅甸地形复杂,丛林山地众多,枭龙轻巧易维护,性价比突出。

2018年,尼日利亚购买3架Block 2,用于反恐任务,对付博科圣地等地面目标。尼日利亚预算有限,F-16价格高昂,枭龙单价约2000万美元,成为理想选择。2024年2月,阿塞拜疆签署16架Block 3采购合同,总价16亿美元,9月首架战机到货。阿塞拜疆与巴基斯坦关系密切,纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突后,看中枭龙的电子战能力与精确制导炸弹挂载能力。

2025年6月6日,巴阿签署追加40架Block 3的合同,价值4.6亿美元,并附带20亿美元投资包,用于建设培训中心与维修厂。这是巴基斯坦史上最大军售订单,阿塞拜疆空军借此从零起步,组建中型机队。此外,阿根廷、伊拉克、孟加拉、埃及、黎巴嫩等国亦表达采购意向,枭龙出口总量已超160架,巴方年产能达20架,满足市场需求。

中国为何不直接参与枭龙出口竞争?目前,中国主推的出口机型为J-10C与J-35。J-10C配备KLJ-7A雷达,性能接近F-16V,2021年巴基斯坦自身即采购36架。J-35作为五代隐身战机,瞄准中东土豪市场。枭龙定位低端出口市场,中国选择让巴方主导,既可换取技术合作与地缘支持,又能通过分成获利,同时拉近盟友关系。成飞则专注核心竞争力,J-20出口型已在洽谈中,未来收益可期。

枭龙的成功,实则是中国军工资源分配逻辑的体现。成飞作为骨干企业,手握J系列命脉,产能有限,需优先满足国家需求。中国空军规模庞大,重型战机众多,可覆盖高低端威胁,轻型战机外包合理。巴方空军规模较小,预算紧张,枭龙正好填补空缺,还能转手出口创汇。

数据显示,巴空军JF-17占比超50%,2025年5月印巴冲突中,枭龙战机执行空对空与对地任务,击落多架印度无人机,实战表现过硬。这不仅得益于战机性能,巴方维护体系的完善亦功不可没。中国专家培训本地技工,PAC现已能独立升级软件。出口方面,巴方推销策略聪明,航展带真机飞行,价格透明,阿塞拜疆订单还附带投资与技术转移,助力巴方构建生态链。

尼日利亚的3架枭龙,服役两年,反恐效果显著,节省大量油费。缅甸的16架枭龙,融入边境巡逻,替换老旧F-7。总出口额已超10亿美元,巴国防工业从依赖进口转向输出国。成飞的忙碌并非借口,而是现实所需。J-20从立项到量产,耗资上千亿,工程师上万人。J-35舰载版需适配航母弹射,测试上百次。移交J-10给贵飞,旨在优化产业链,中国军工总产能超500架/年,但高端机型优先。

枭龙Block 3的AESA雷达为中国KLJ-7A简化版,由成飞设计,巴方组装测试,节省物流成本。说到底,中巴合作实现双赢。巴基斯坦空军实现现代化,经济上赚取外汇,中国技术影响力扩圈,无需分散精力。枭龙虽为轻型战机,但实战可靠,出口门槛低,助力多国空军升级。未来,随着Block 4可能加装更强发动机,市场潜力巨大。成飞则继续深耕五代机,2024年珠海航展J-20S双座型亮相,出口潜力巨大。中巴合作三十年,越磨合越默契,枭龙便是最佳例证。