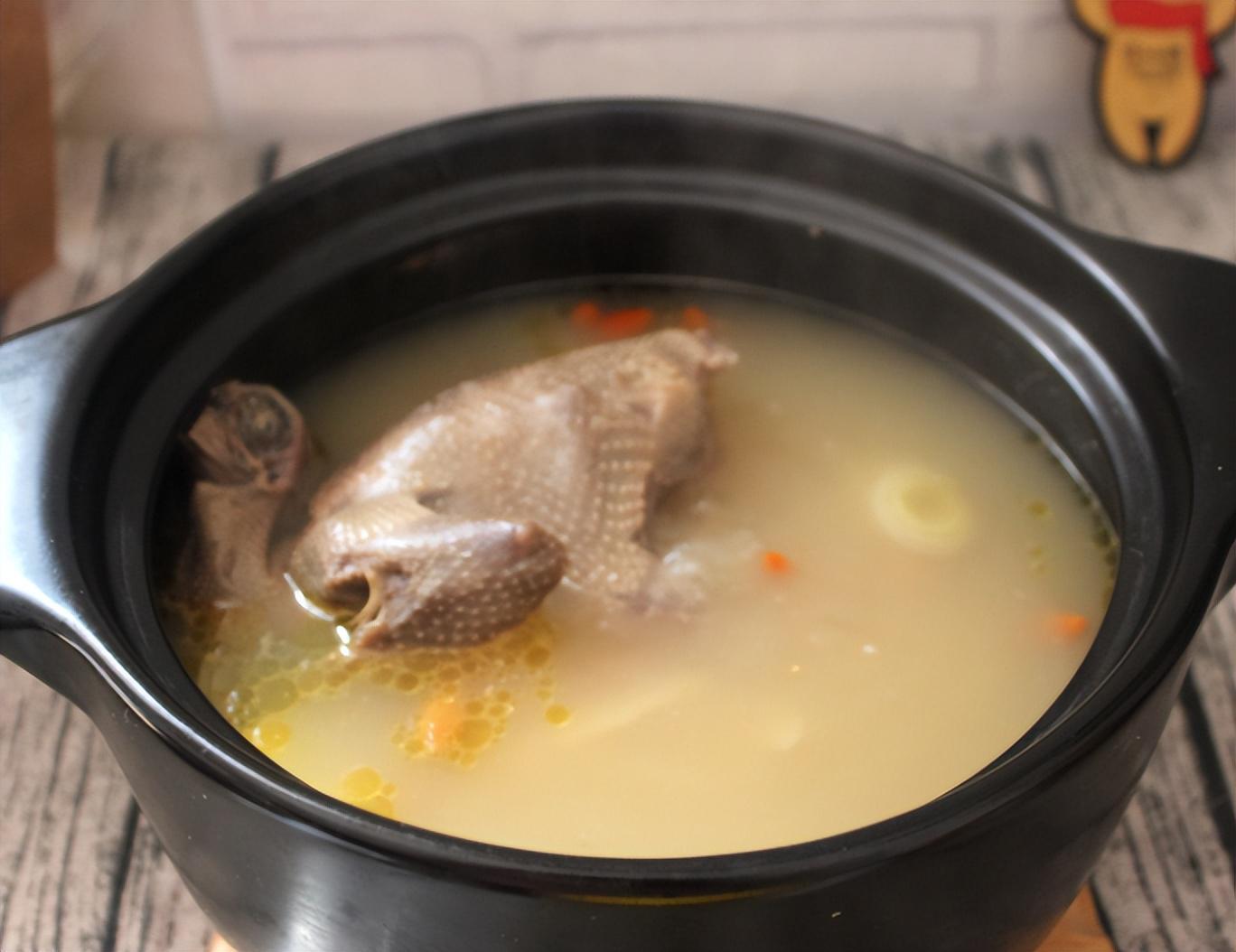

“再炖一会儿,骨汤味会更浓。”周末的清晨,刘大爷像往常一样,把祖传砂锅端上灶台,准备炖一锅家人最爱的猪骨玉米汤。锅盖掀开,热气与香气交织,厨房里满是熟悉的温馨。可谁能想到,这一锅看似滋补的浓汤,表面平静,深处却可能藏着健康危机。

“您这锅砂锅用了多久了?”社区医生例行家访时随口一问。刘大爷自豪地答:“二十多年了,锅都跟我一样老!”医生眉头微皱:“锅面釉层掉了些,是不是偶尔摸着还有点粗糙?”刘大爷不以为意:“用久了都这样,味道还是好。”医生意味深长地看着他,用一句话点醒:“锅用得太久,汤喝出的问题可能比你想象的要多。”

难道,砂锅煲出来的浓汤,真的会“有毒”?家中老旧砂锅还能继续用吗?隐患究竟藏在哪?很多人还没有意识到,厨房里不起眼的那口砂锅,可能成了健康的隐形‘污染源’。

今天我们就来彻底揭秘:砂锅为何会变成“毒汤锅”?到底该不该继续用?有风险的砂锅如何辨别、正确挑选?答案或许和你想象的大有差别,建议认真读到底,尤其是平时全家都难舍砂锅滋味的朋友。

砂锅炖出来的汤为什么“更香更补”?这是因为砂锅受热均匀,能够细火慢炖,将食材风味充分释放。但砂锅的安全性,并非只有这样“传统老味道”那么简单。

近年来,多地疾控中心和多家权威机构警告:部分低价劣质砂锅长期使用后,内壁釉面掉色、发暗、粗糙甚至出现裂纹,在高温煮汤或长时炖煮时,存在重金属元素(如铅、镉等)析出的风险。

曾有第三方检测机构抽查市面砂锅发现,约28%的无品牌或劣质老砂锅铅含量超标,部分产品铅含量高出国家安全标准2~10倍。相关卫生行业标准也明确指出,食用陶瓷器具(含砂锅)溶出重金属的安全限值为:铅≤0.5mg/L、镉≤0.25mg/L。但老旧砂锅一旦表层被磨损,重金属析出量激增。

更核心的是,多人习惯长期用一只锅,砂锅一旦脱釉、龟裂、发暗,其内含铅、镉等有害元素更容易渗入汤水。“这些物质无色无味,普通人很难察觉。”协和医院营养科专家牛建平提示。慢性铅中毒、镉中毒可引发多系统慢性损害,尤以神经、肝肾最为敏感。儿童孕妇风险更高。世界卫生组织警示,长期每升摄入仅0.01mg的铅,就可能导致注意力缺陷、慢性乏力、记忆力下降。而高温、长时间煮汤、加入较酸性或咸味食材(如西红柿、泡菜、骨头等),都能加速重金属析出。

继续用破损无釉的砂锅煮汤,可能带来的危害,远不是“锅子难看”那么简单。重金属中毒虽不易察觉,但其影响却可能缓慢却深远。

首先,神经系统受损。临床数据显示,慢性低剂量铅摄入可致乏力、头晕、注意力不集中,“像洗完澡一样总是没精打采”,不少中老年人以为是年龄大了,其实背后可能与重金属摄入有关。

其次,肝肾负担加重。肾脏是主要“过滤器”,专家指出,长期铅超标摄入可能导致肾小管损伤,表现为尿少、浮肿、恶心等症状。中华医学会发表的流行病学调查显示,约17.5%的不明原因慢性肾损伤与厨具重金属暴露相关。

还有,免疫力下降、儿童智力发育迟缓。孕妇和儿童摄入铅、镉,影响尤甚。不少家庭以为“砂锅汤补身体”,却忽略了汤里隐藏的重金属正在偷走健康。

你可能问:“我家用了一辈子的砂锅,怎么可能就吃坏身体?”问题正是,重金属蓄积是一种‘温水煮青蛙’的隐患,症状容易被忽略,但健康危害却是真实存在的。

面对厨房里那口“老朋友”,到底该丢还是留?权威营养学专家建议:

认准有品牌、带检测合格标志的砂锅。正规厂家生产的砂锅,其釉面原料和工艺须经过层层安全检测,国家标准明确规定用作炊具的陶瓷器,其重金属溶出量需达标。别贪图便宜,地摊货、小作坊无品牌产品不可用来煮食物。

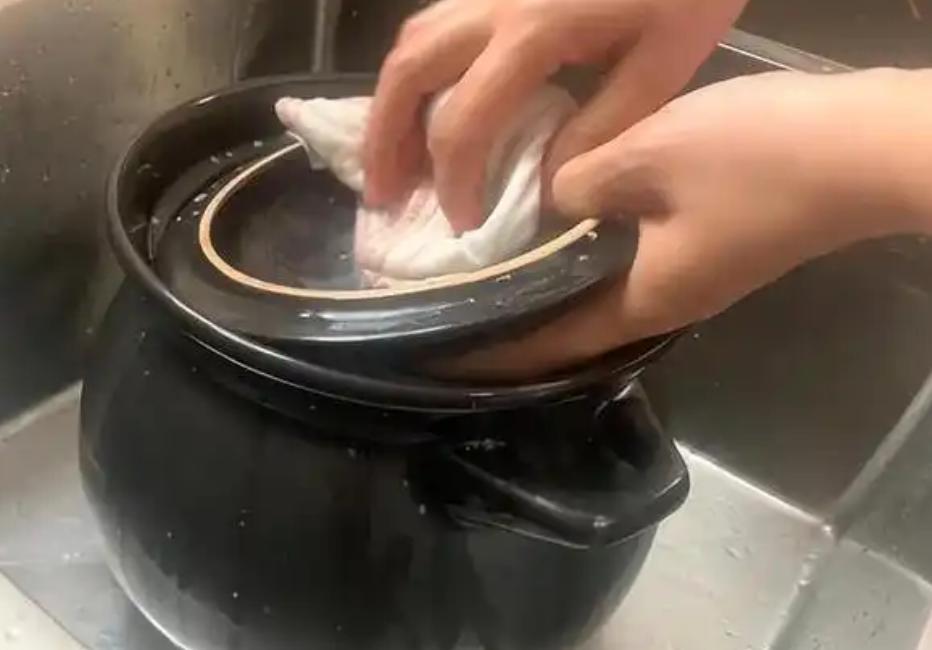

出现以下情况应立即更换:①釉面脱落、变色、开裂,②摸上去有粗糙、粉末感,③使用后汤色变浑、出现异味。

定期检查砂锅状态,每用完一次要清洗、晾干,避免长时间浸泡食物,以减少有害元素析出风险。

煲汤或炖菜时,尽量避免长时间超高温炖煮,尤其别用破损砂锅炖含酸性食材。

正确储存和使用,定期轮换:砂锅不宜长期只用一只,推荐2-3年更换一次。且新买砂锅第一次使用时要充分浸泡、烧沸一次后弃用再接着煮食。

此外,如有家人出现无明显原因的慢性乏力、贫血、肾功能异常等,建议主动回忆家中厨具使用情况,并尽早到正规医院检查,排查重金属中毒风险。