凌晨一点多,手机突然震动,我迷迷糊糊点开推送,只看到“徐长锁因病去世”几个字,脑子瞬间空了,整夜辗转难眠。窗外的路灯昏黄,我反复确认消息来源,仍不敢相信——半年前,他还在场边指挥比赛,和队员们开着玩笑。

二十多年前,他是山东男篮的锋线悍将,与巩晓彬、纪民尚、鞠维松、杨文海并称“山东五虎”。在济南体育馆的木地板上,五人如铜墙铁壁,硬生生将山东队顶进决赛。那时球馆条件简陋,观众席的木板咯吱作响,但每当哨声响起,全场便沸腾起来。他抹一把汗,抬手就是一个三分,或是硬拼篮下,动作干脆利落。

退役后,他未离开篮球,转身投入青年队。在简陋的训练场上,面对一群十五六岁的孩子,他一声吼,整个场馆回荡着回声。队员们知道,这吼声里是鼓励,而非责骂。杨瀚森第一次投篮歪歪扭扭,他冲过去扶正手肘,说:“再来一次!”段昂君体测跑不动,他陪着一起绕场,边跑边数节奏,气喘如风箱。丁彦雨航刚冒头时,他帮忙调整步点,说一句“别怕”,小伙抹汗笑得像个孩子。那天之后,队里流传一句话:“怕别人,别怕徐导。”

夏天的热浪中,青年队常常一天三练。他守在一旁,嗓子嘶哑也不休息,发烧时仍坚持在场。队医劝他休息,他只摆摆手:“没事,继续。”今年年初,联赛客场对阵浙江,他出现在看台,黑色夹克盖不住挺拔的身板。身边的贾诚凑过去聊天,两人笑得很开,谁也没想到,那已是最后一次公开露面。

四月下旬,一份诊断书出现在家属手中——肝癌晚期。医生用平静的语气说明风险,却如闷棍般敲在所有人心上。他签字时只问了一句:“还能不能回队里?”医生摇头,他没再追问,扭头打电话,让助教把训练计划再详细记一遍。

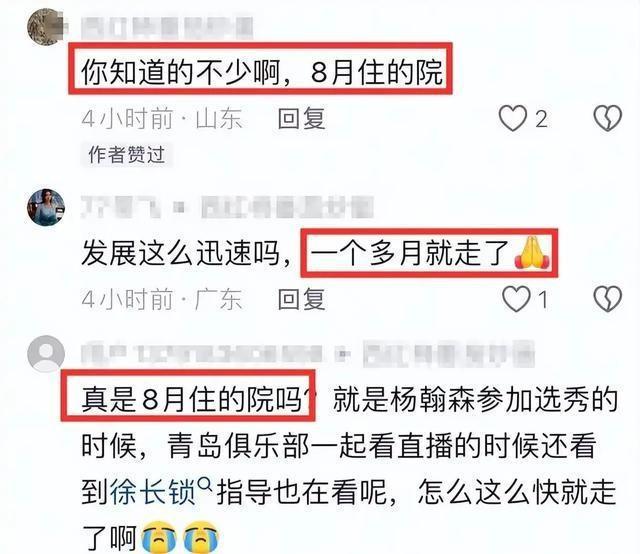

八月初,他住进病房。病床靠窗,远处能看到训练馆的屋顶。他常趴着看窗外,护士换药时,他也盯着远方,嘴里絮叨:“今天他们跑战术没?”杨瀚森参加选秀那周,他突然精神了一阵,拿起手机看直播,连着点了几个赞。旁边人提醒他休息,他摆手:“小家伙上场了。”

九月末,病情迅速恶化。药物量加大,他已很难说话,只用眼神示意家人把那件旧球衣放在枕边——号码是14号,黄色边,汗渍早已洗不开。

十月七日凌晨,监护仪发出连续报警声。医护忙碌了十几分钟,最终沉默。他的生命停在五十二岁,再没有加时。消息一出,整个篮球圈震动。周鹏第一时间发文:“天堂没有病痛,徐导一路走好。”字很短,留言却刷满白色蜡烛。杨瀚森凌晨四点半更新社交媒体:“您说的话我心里都记着。”后面没有标点,配图是一张背影,光线昏黄,看不清神情。

山东老队友聚在一起,没有正式仪式,只在训练馆摆了照片。巩晓彬站在角落,手插口袋,低头盯着地板,谁喊他也没回应。队医回忆起旧事:当年客场对八一,他脚踝肿得像面包,硬是打满全场。赛后拖着腿去拍片,医生说必须静养,他转头就回球队大巴。

有人提到“山东五虎”这称呼,他笑过一次:“那时候年轻,打球就是打球,哪知道历史会给谁封什么号。”从球员到教练,他没留下太多采访文字,更没有公开演讲。按他自己的话:“我只管球。”简单到像句口头禅。

家属整理遗物时,发现一个陈旧文件袋,里面夹着几张纸,上面写着不同年份队员的名字、身高、体重和缺点,旁边标着修改日期,全是手写。教练席上,他最常做的动作是站起、拍手、把身体探出去,好像恨不得自己直接冲进场。他说:“看球员拼命比自己上场更激动。”

有人问他打篮球最大的意义是什么,他沉默了几秒,回答:“热闹。”说完自己先笑,声音带着一点沙哑。那笑后来一直在队里模仿。离世前三天,他的电话还存着未读信息,是地方体校邀请他去讲课。家属没有删,只静静放在那里,屏幕暗掉又亮起,再也没有下一个回复。

灵堂布置得简单,白色花圈排一圈,中央摆着他年轻时的合影——短发、宽肩、眼神倔强,背景是一块褪色的球队旗。追悼会结束,队员扶着家属离开,没有奏乐,也没有大段致辞,只留下助教把训练计划本放进盒里,盖上盖,轻轻一推。

凌晨的球馆重新开灯,地板被拖得发亮。新生代队员换好球服,照常集合。哨声回荡,像往常一样划破空气,没有暂停键。