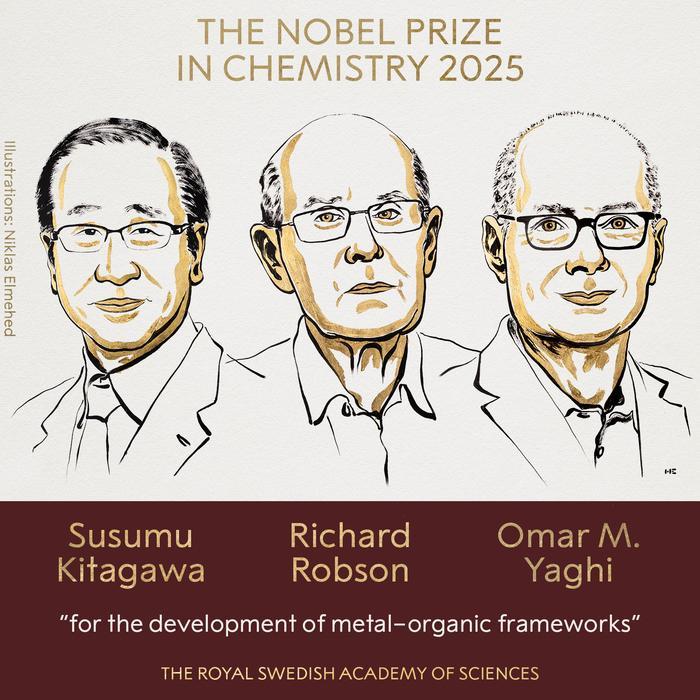

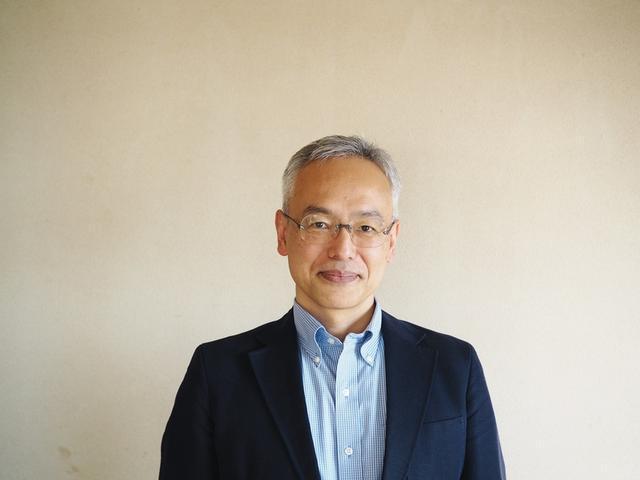

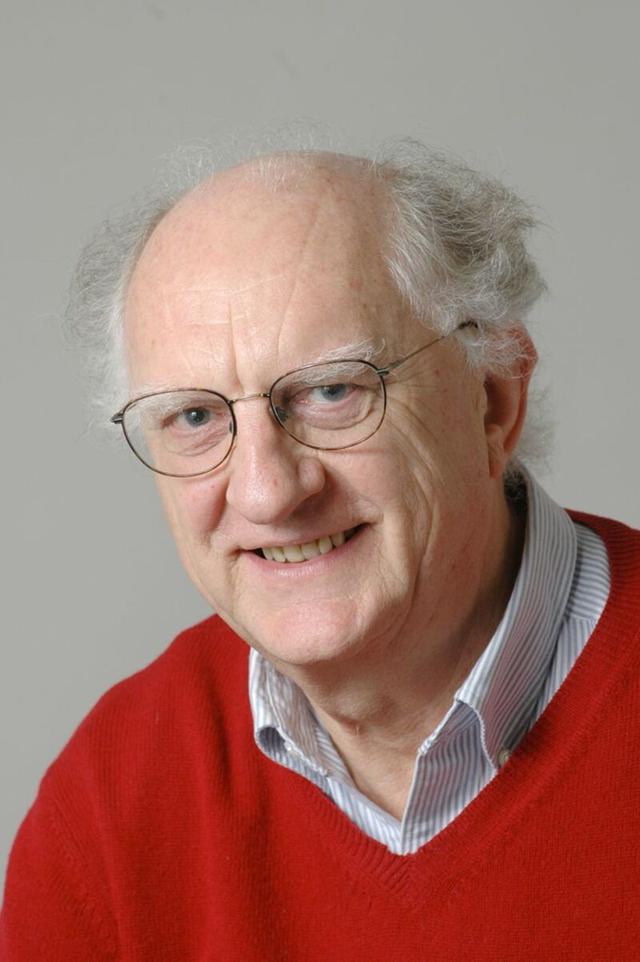

10月8日,2025年诺贝尔化学奖正式揭晓,日本科学家北川进(Susumu Kitagawa)、澳大利亚科学家理查德·罗布森(Richard Robson)和美国科学家奥马尔·亚吉(Omar M.Yaghi)三位科学家共同获得这一殊荣,以表彰他们在“金属有机框架(MOF)领域”的开创性贡献。

金属有机框架材料(MOF)是一类由金属离子或金属簇与有机配体通过配位键连接形成的多孔晶态材料,具有高比表面积、优异的吸附性能和可调节的结构,广泛应用于气体储存、分离、催化及新能源领域。

此次获奖的三位科学家在MOF材料的设计、合成及应用方面取得了突破性进展。其中,奥马尔·亚吉不仅是国际顶尖的材料科学家,还在2022年1月被清华大学核能与新能源技术研究院聘任为名誉教授。据清华大学官网消息,近年来,该研究院在COF/MOF材料的应用研究方面取得了一系列开创性成果,例如新型拓扑结构COF储氢技术(发表在《美国化学会志》,2021)和锂离子电池MOF隔膜技术(发表在《自然·通讯》,2022)。奥马尔·亚吉的加入,将进一步推动COF/MOF材料在新能源领域的应用研究。

10月7日,瑞典皇家科学院宣布,将2025年诺贝尔物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯,以表彰他们在超导电路中发现的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化现象。今年恰逢量子力学理论体系创立100周年,并被联合国定为“国际量子科技年”,这可能影响了诺贝尔奖的授奖领域。

记者采访了复旦大学物理学系教授李晓鹏和上海交大李政道研究所助理研究员应江华,他们解读了三位科学家的核心贡献。

李晓鹏教授解释,超导量子计算基于超导电路中的量子效应。1984—1985年,克拉克、德沃雷特和马丁尼斯利用超导体构成的电路开展实验,发现能量量子化现象和量子隧穿效应。能量量子化指能量只能取分立值,而非连续变化;量子隧穿效应指微观粒子能穿越“势垒”,尽管其总能量低于势垒高度。这些发现为超导量子比特的研制奠定了基础。

超导量子比特是超导量子计算机的基本计算单元。目前,全球最高水平的超导量子计算机是“祖冲之三号”,由中国科学院院士潘建伟团队研制,集成了105个量子比特,在处理量子随机线路采样问题时,比最快的超级计算机快15个数量级。

尽管世界上第一个超导量子比特由日本科学家中村泰信和华人科学家蔡兆申合作完成,但此次诺贝尔物理学奖并未授予他们。应江华指出,三位获奖者,尤其是马丁尼斯,在超导量子计算从实验转向工程、从科研转向应用的过程中取得了显著成就。

马丁尼斯带领团队与谷歌公司合作,做出超过50个超导量子比特,首次验证了超导量子计算的“量子优越性”。尽管他后续从谷歌离职,但始终深耕量子计算领域,注重技术商业化转化。这表明,诺贝尔奖开始更多关注在实际科学成果转化、技术应用落地中发挥核心作用的研究者。

德沃雷特的核心贡献在于发现宏观量子力学隧穿效应与能量量子化现象,为固态量子信息科学奠定了关键实验基础,解决了超导量子比特的核心瓶颈——相干时间问题。克拉克是德沃雷特和马丁尼斯的导师,在超导和超导电子学方面作出了重大贡献,特别是在超导量子干涉装置的开发和应用方面。

值得一提的是,由中国企业家捐资设立的2021年度“墨子量子奖”曾授予克拉克、德沃雷特和中村泰信,以表彰他们在开创超导量子电路和量子比特方面的领导作用。这一次,前两位科学家均获诺奖,唯独中村泰信与之错失。