近日,74岁的日本科学家本庶佑手捧诺贝尔奖证书鞠躬致意的画面传遍网络,镜头中挥舞国旗的民众与日本自2000年以来斩获的19个自然科学诺奖形成鲜明对比。与此同时,中国科研圈却上演着另一幕:北京某211高校海外归来的李东岳博士因未评上副教授被迫失业,只能靠接商业项目维持生计。这种'74岁诺奖得主仍在实验室死磕'与'35岁博士被科研圈淘汰'的强烈反差,折射出中日科研生态的本质差异。

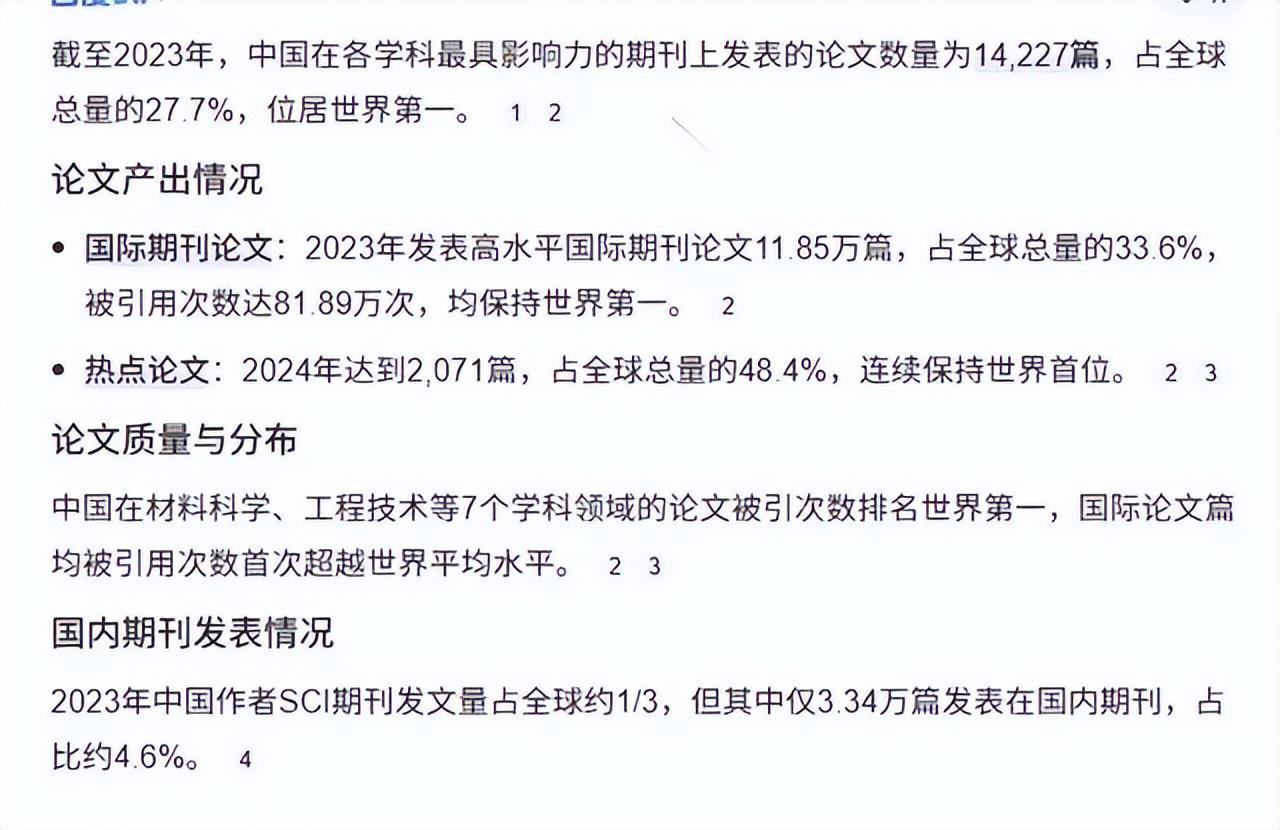

中国科研投入与产出数据堪称惊艳:2024年研发经费超3.3万亿元,占GDP比重达2.64%,相当于每天投入90亿元;2023年高水平期刊论文发表量达11.85万篇,占全球三分之一,2024年热点论文占比更是飙升至48.4%,连续多年蝉联全球第一。全球前2%顶尖科学家数量突破4万人,仅次于美国。

但这些耀眼数据背后,隐藏着令人困惑的悖论:为何论文数量全球领先的中国,始终与诺贝尔奖无缘?对比日本'50年30诺奖'的奇迹(目前已完成70%),中国科研生态的深层矛盾逐渐浮出水面。

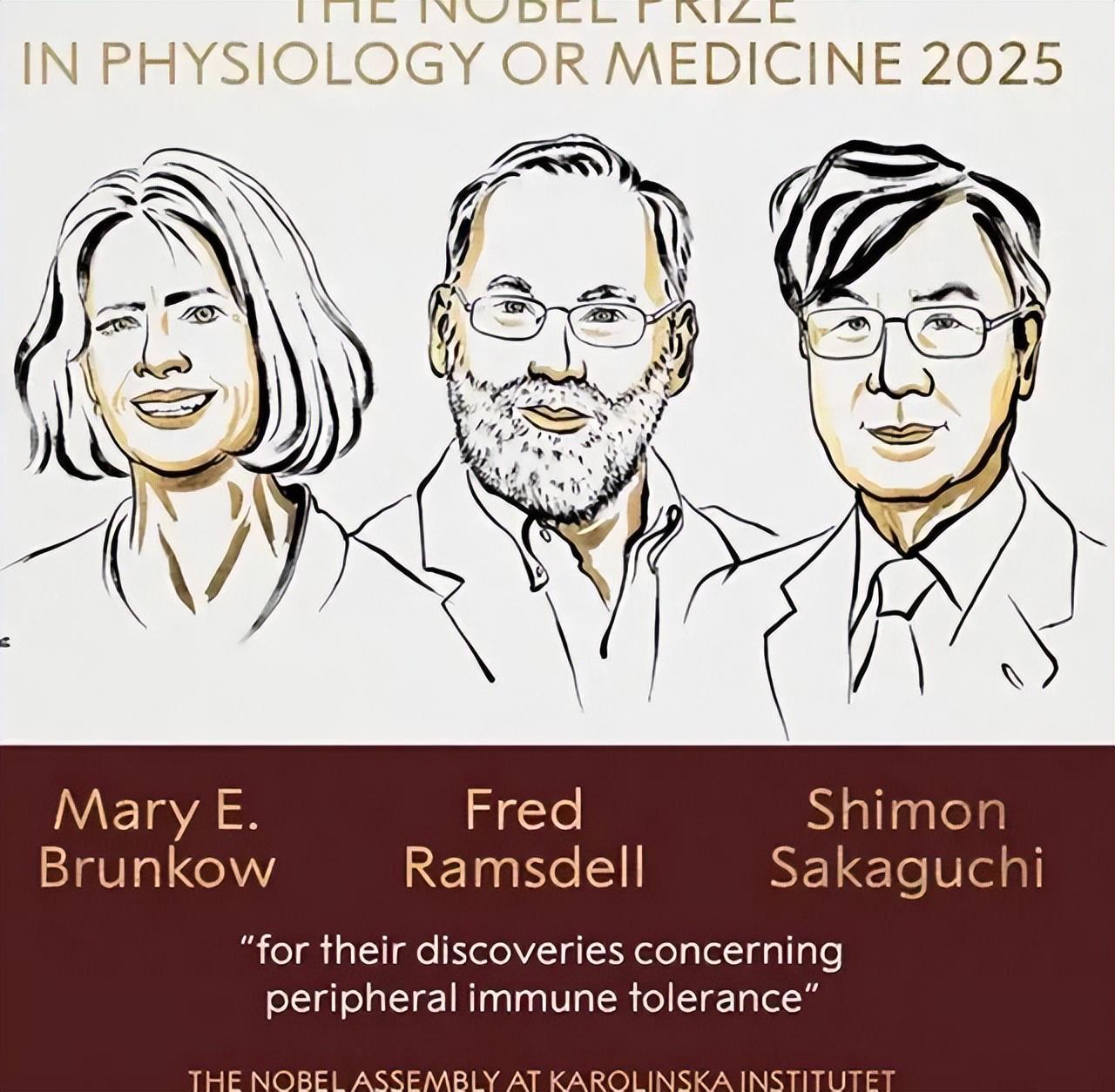

本庶佑的'免疫刹车'理论堪称典范:这位74岁的科学家耗费30余年破解癌细胞欺骗免疫系统的密码,其研发的PD-1抑制剂使晚期癌症患者生存期显著延长,被医学界誉为'改写癌症治疗史的革命'。但鲜为人知的是,在长达数十年的研究过程中,他多次被同事视为'疯子',却始终抱着显微镜坚持探索。

这种'十年磨一剑'的科研精神在日本并非孤例。2002年诺奖得主小柴昌俊在千米深的矿山隧道中研究中微子,80年代取得突破却等待近20年才获奖;白川英树因实验失误意外发现导电塑料,这种'浪费经费'的探索在日本却被视为创新契机。日本自2001年提出'50年30诺奖'目标时备受质疑,如今却提前完成70%,其秘诀在于:为科学家提供稳定支持与容错空间。

中国科研圈的'35岁定律'堪称残酷:35岁前评不上副教授基本丧失机会,45岁未成教授则被迫退出科研一线。年轻学者刚入职就背负'一年3-5篇SCI'的KPI,实验室沦为'论文流水线'。某材料领域研究者透露,其新型陶瓷材料研究需10年才能突破,但领导直言'3年无成果就断经费',最终只能转向热门纳米材料领域。

形式主义更是消耗科研精力的'黑洞':项目申请需填写数十张表格,经费预算计算耗时三天;报销流程需五级领导签字,半年完成属幸运。某院士曾痛心表示,科学家一半时间用于实验,另一半全耗在填表、开会、迎检上。这种环境导致真正具有创新价值的长期研究难以为继。

对比日本科研经费长期稳定在GDP的3%以上、基础研究投入超12%、项目周期十年起步的'慢节奏',中国科研管理亟待转型。日本企业如岛津制作所支持本科学历工程师田中耕一用20年研究质谱分析法,即便其发明设备仅售出一台仍持续资助,这种'养闲人'的魄力值得借鉴。

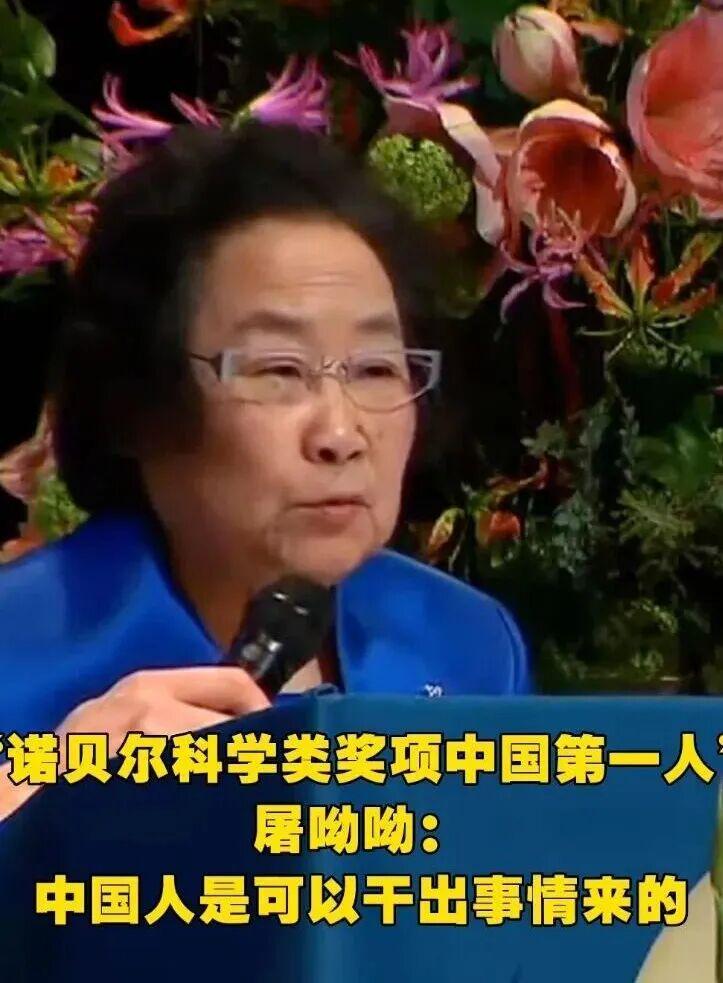

屠呦呦研究青蒿素的案例更具启示意义:在无SCI指标、无影响因子焦虑的年代,她历经191次实验最终成功。若按现行考核标准,这位诺奖得主早已被贴上'低效'标签。但最新数据显示,中国论文篇均被引次数首次超越世界平均水平,热点论文占比全球第一,表明质量提升已现端倪。

本庶佑曾言:'我的对手不是其他科学家,是疾病本身。'这句话应成为科研管理者的座右铭。当中国打破'35岁魔咒',让科学家无需为职称焦虑;当实验室减少填表报销的折腾,回归纯粹研究;当允许'十年磨一剑'的探索,不再强求'短平快'成果,诺奖或许将不再遥远。

科研从来不是百米冲刺,而是需要耐力的马拉松。中国不缺跑得快的科研者,缺的是敢于慢下来、坚持跑完全程的人。正如科研圈'土味语录'所言:'别问今年发了几篇,要问十年后,世界记住了什么。'