作品声明:内容取材于网络

2025年2月,华盛顿一场航空界听证会上,专家直言“别把中国挡在外面,他们会自己造引擎”,全场陷入短暂沉默。随后,美媒跟进报道时更直白点出:“没有人希望中国人有能力设计和制造自己的喷气发动机。”这一言论在国际舆论场掀起波澜,也暴露了美国对中国航空技术突破的深层焦虑。

从“受制于人”到“自主可控”:中国喷气发动机的艰难突围

回溯过往,中国曾长期在喷气发动机领域受制于他国,核心技术被层层封锁。上世纪90年代起,中国军用飞机动力系统几乎全靠引进。例如,歼-10战斗机从设计阶段就装配俄罗斯礼炮公司的AL-31FN型发动机,核心技术参数和图纸完全掌握在俄方手中。

2014年至2016年,中俄关于苏-35的采购谈判持续拉锯。俄方坚持将AL-41F发动机与整机捆绑销售,不仅拒绝转让图纸和关键参数,连单卖发动机都坚决不同意。最终,中国以超过20亿美元的价格购入24架苏-35S,这笔交易被外界视为“无奈的妥协”。当时中国媒体那句“希望这是最后一次‘海淘’战斗机”的感慨,道尽了技术受制于人的心酸。

早期国产发动机的探索充满坎坷。“太行”涡扇-10系列虽实现了从无到有的突破,但推重比仅能从7.5逐步提升至9.5,推力、寿命和可靠性都无法满足五代机需求。歼-20在2011年首飞时,仍需借助俄罗斯发动机,性能受到明显限制。这种“有机身无心脏”的困境,让中国下定决心攻克核心技术。

涡扇-15的研发:从理论到量产的跨越

涡扇-15的研发计划早在2006年就已启动。当年5月,相关团队完成核心机试车,迈出了从理论到样机的关键一步。2016年成为重要转折点,中航工业合并旗下发动机单位成立中国航空发动机集团,注册资本达75亿美元,集结9.6万名员工专攻核心技术,涡扇-15被列为重点任务。

研发过程中,技术难题接踵而至,每一项都是世界级挑战。2018年,涡扇-15在地面测试中突发爆炸,碎片四溅,同期航展上计划展示的模型也因测试失败被临时撤下。但这些挫折并未阻挡研发步伐,工程师们在实验室里反复调整核心机部件,在冶炼炉前优化合金配方,通过数万次试验打磨技术细节。

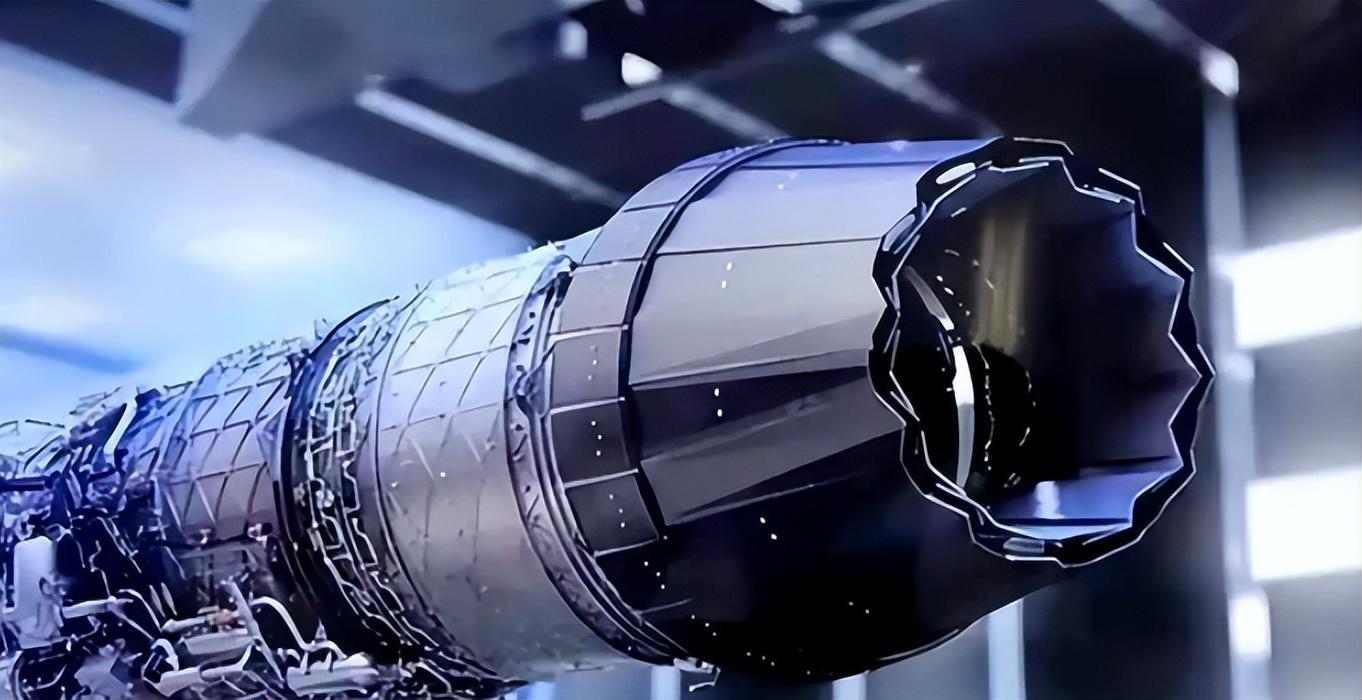

2023年迎来关键突破。巴黎航展结束四天后,网络流传的视频显示,歼-20安装两台涡扇-15进行双发飞行测试。发动机启动时发出低沉轰鸣,尾部喷出稳定蓝焰,高空转弯动作流畅精准。到2024年,歼-20A原型机以黄底漆状态完成涡扇-15适配试飞。

2025年3月,涡扇-15正式官宣量产,沈阳黎明的脉动生产线以72小时装配一台的速度推进,首批量产型号于6月交付,彻底解决了国产战机的“心脏病”问题。中国从“卡脖子”困境中走出的每一步,都被美国等西方国家紧密关注。

垄断焦虑与利益失衡:美国为何忌惮中国突破?

美国的核心焦虑首先是技术霸权的动摇。喷气发动机被誉为“工业王冠上的明珠”,全球范围内,70年来仅有美、英、法、巴西四个国家能真正掌握喷气客机发动机技术。美国通用电气、普惠等企业长期占据市场主导地位,通过技术垄断获取巨额利润。而中国作为该领域70年来首个新入局者,不仅在军用领域实现涡扇-15的量产,民用领域CJ-1000A、长江2000等型号也相继突破,直接挑战了美国的技术话语权。

更让美国警惕的是,中国在3D打印等新技术应用上已实现超越。2025年7月,全球首台全增材制造涡喷发动机试飞成功。传统工艺需三个月制造的燃油喷嘴,如今72小时即可一体成型,而美国企业仍停留在用3D打印非关键部件的阶段。

军事战略平衡的改变是美国忌惮的直接原因。此前歼-20因依赖进口发动机,航程和载荷都受限制。而如今配备自主发动机后,战场生存性与快速响应能力大幅提升,这直接影响了太平洋地区的军力平衡。美国军事专家分析认为,中国掌握自主喷气发动机技术后,军机的保养、升级、推力改进都能按本国节奏推进,外部再也无法通过断供配件影响其军事部署,这让美国长期依赖的“技术管控-军事施压”策略失效。

产业链与经济利益的受损更让美国难以接受。喷气发动机产业涉及高温合金、单晶叶片、精密制造等上百个细分领域,长期以来,全球产业链的高附加值环节全被美欧企业占据。中国突破后,不仅实现了核心材料的自主供应,还带动了上下游产业发展。仅2025年9月数据显示,航发动力、西部超导等相关企业总市值均突破百亿元。

技术突破到格局重塑:中国航空工业的深远影响

技术层面,中国彻底打破了西方长达70年的技术垄断,掌握了航空产业的“心脏”自主权。喷气发动机的研发涉及材料、机械、控制等众多尖端技术,被视为衡量国家工业实力的重要标志。这些突破不是孤立的技术点,而是形成了从基础研究、核心部件到整机集成的完整技术体系,标志着中国工业水平迈入新高度。

除此之外,这一突破为国家安全筑牢了防线,提升了国际博弈的话语权。过去,中国军机因依赖进口发动机,在国际紧张局势下随时面临配件断供的风险,歼-20早期批次就曾因发动机供应问题影响量产节奏。如今涡扇-15实现自主量产,每年产能预计达100台,彻底消除了这一战略隐患。

发动机突破带动了全产业链升级,激发了科技创新的内生动力。喷气发动机的研发拉动了高温合金、精密机床、量子传感等数十个配套产业的发展。仅航空发动机相关的A股上市公司就达数十家,2025年9月数据显示,上海电气、航发动力等龙头企业总市值均突破千亿元。

结语

美媒“没有人希望中国人有能力设计和制造自己的喷气发动机”的论调,本质上是对技术垄断被打破的焦虑,是对既有利益格局动摇的不安。这场突破的意义,不仅在于中国拥有了自主制造的“航空心脏”,更在于证明了自主创新是打破技术封锁的唯一出路。未来,这场由“中国心”引发的变革,还将在更多领域持续释放能量,而掌握自己的命运,正是对所有“不希望”论调最有力的回应。