一个清晨,在菜市场熙熙攘攘的人群中,一位大妈正提着刚买的一袋水果和菜,嘴里嘀咕着:“一斤居然涨到七块钱了。”

站在一旁的小孙子疑惑地问:“奶奶,什么是一斤呀?”

大妈乐呵呵地回答:“一斤啊,就是500克。”

其实,古老的“斤”原本并非重量单位,那么,为何如今能精准对应500克?背后又有着怎样的演变过程?

砍刀成重量单位

在很多人的印象中,“斤”无非是买菜买米时的一种计量单位,但鲜为人知的是,这个字最初竟与砍伐、杀敌息息相关。

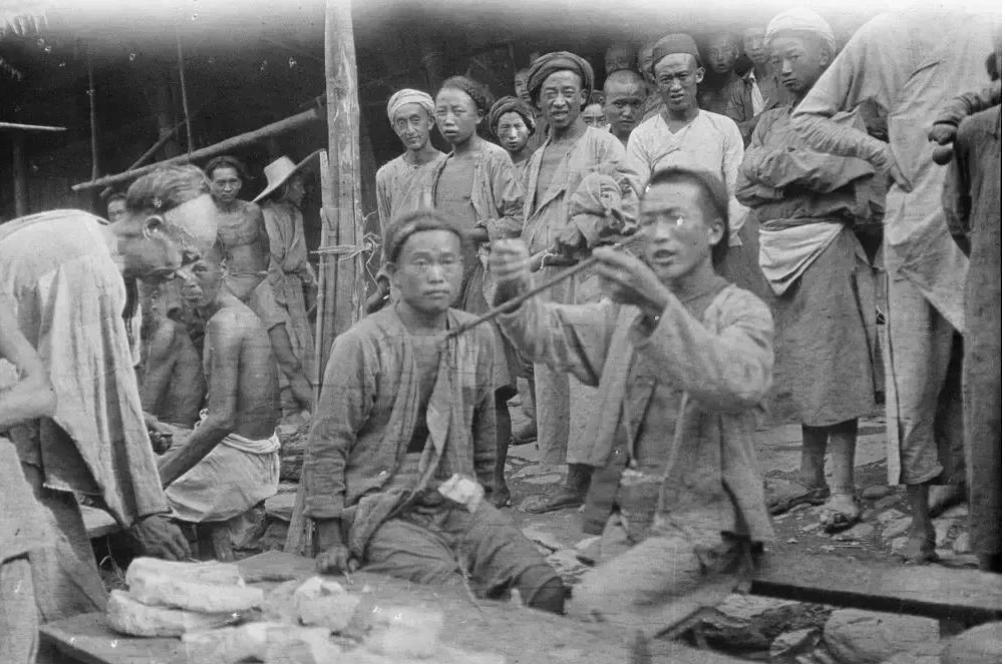

三千多年前的商代青铜盛行、战火连绵,而考古学家在战争的场景描述中多次见到“斤”这个字。

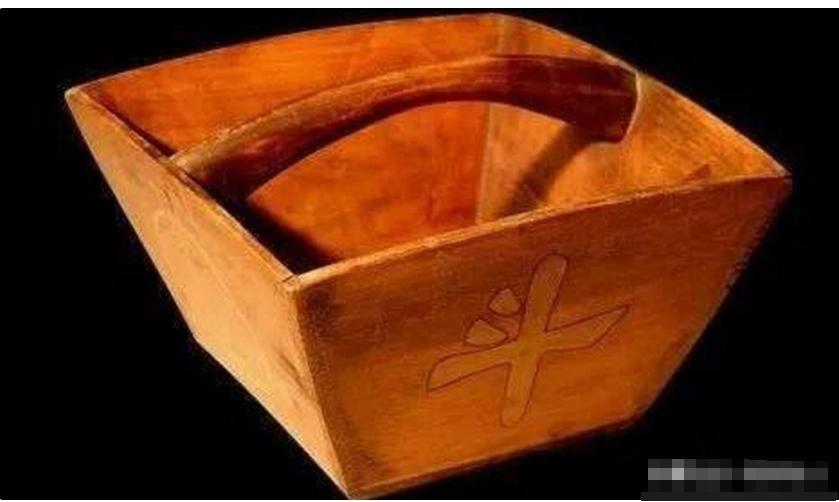

如今的简体“斤”字看似简单,只有两撇一横一勾,但在甲骨文中,它更像一柄斧头的正面图案,刀身笔挺,刃部宽阔,刀柄有握位,极具视觉冲击力。

它所承载的,都是割裂、剖开、改变形态的意象。

你若细品汉字,不难发现,许多和木材加工相关的字里,都藏着一个“斤”。

“析”意为剖析木材,“折”原指折断木头,“新”本义则是剃除旧木皮换新。

古人用斤砍木,顺理成章地把这份经验融入了书写和语言中。

随着农业社会的成熟,人们开始有了更系统的木材加工需求,砍伐森林、建造房屋、制作农具,斤形斧成了不可或缺的工具。

而随着部族之间的战争愈发频繁,武器的需求水涨船高,锋利沉重的斤很快被锻造成战场利器,成为士兵手中的砍杀兵器。

比如繁体“兵”,上半部分恰似一个变形的“斤”。

后来战国时期,列国尚未统一,货币制度混乱,各地钱币形制各异。

有趣的是,在燕、晋、楚等国,冶铸货币的过程常常依赖于斧斤。

一块块未成型的青铜块需先被斤劈开,粗分成适合铸币的原料。

这种“以斤断金”的工序,渐渐催生出了一个新的概念单位:“釿”。

“釿”音同“斤”,意为用斤斧砍下的金属块。

老百姓买卖金属时常用“几釿”的说法来标量,虽然此时的“釿”尚未形成统一的重量标准,但已隐隐有了“量”的意味。

古人的生活经验告诉他们,劈下的釿块重量大致均衡,久而久之,人们便以此为准,逐步习惯以“斤”衡重。

古代的斤因实用性强、易于认知,最终突破了“器物”身份,转而成为一种社会通行的重量参照。

特别是在秦始皇横扫六合、一统天下后,度量衡统一成为当务之急。

彼时的丞相李斯主导改革,他面对众多复杂繁琐的计量单位,最终慧眼识中了简洁明了的“斤”字。

据传,李斯在考量标准字样时,秦始皇亲笔书写“天下公平”四字。

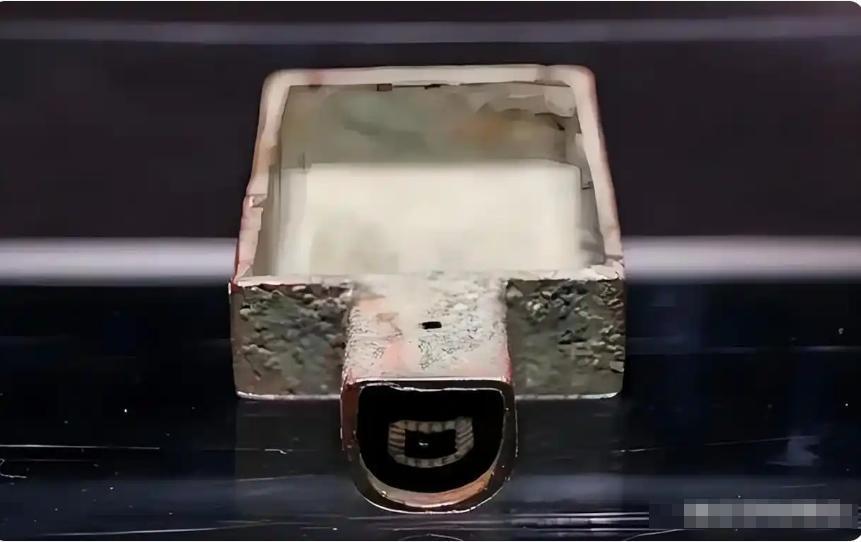

李斯受到启发,将“斤”确立为法定重量单位,并精心设计了官方标准铜权,刻字铸铭,颁行全国。

从此,“斤”脱胎换骨,正式跻身度量衡体系之列。

到了汉代,“斤”早已家喻户晓,市井之间,商贩挑担过市,口中吆喝“一斤三文”,斤价几何成了买卖必谈之事。

民间木匠仍以斧斤制材,农夫仍以斤量米称粮,市坊流通的金银也按斤计价。

斤这一单位,从军营走入庙堂,又从庙堂走入寻常百姓家,完成了意义上的大跃迁。

斤的“变脸秀”

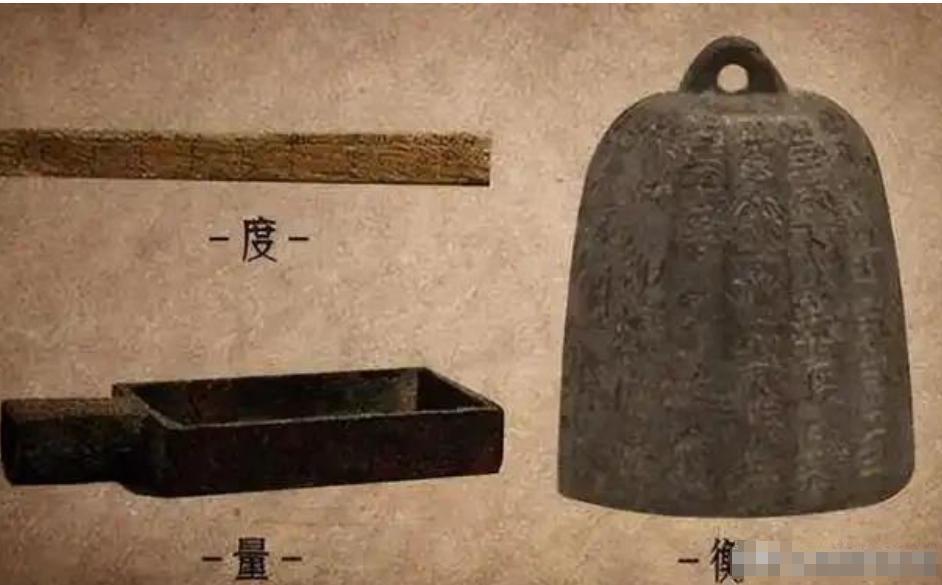

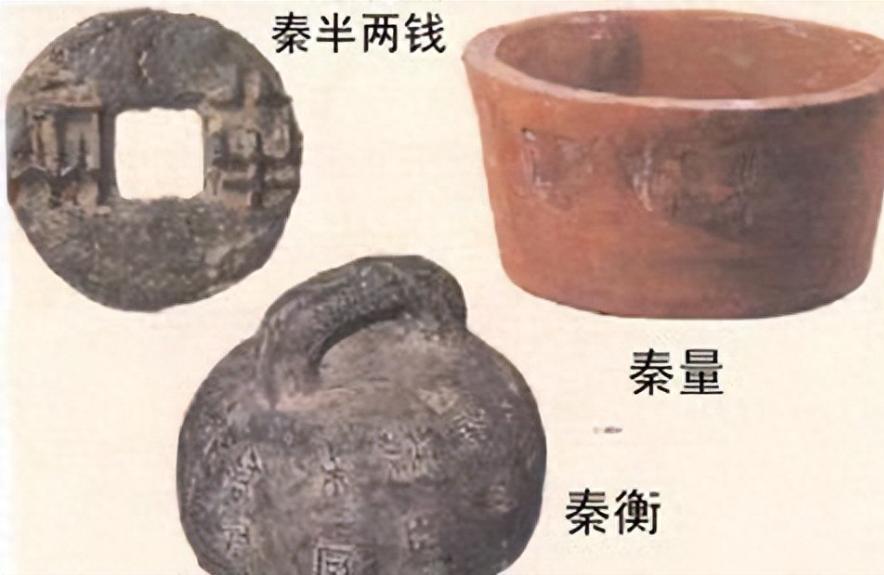

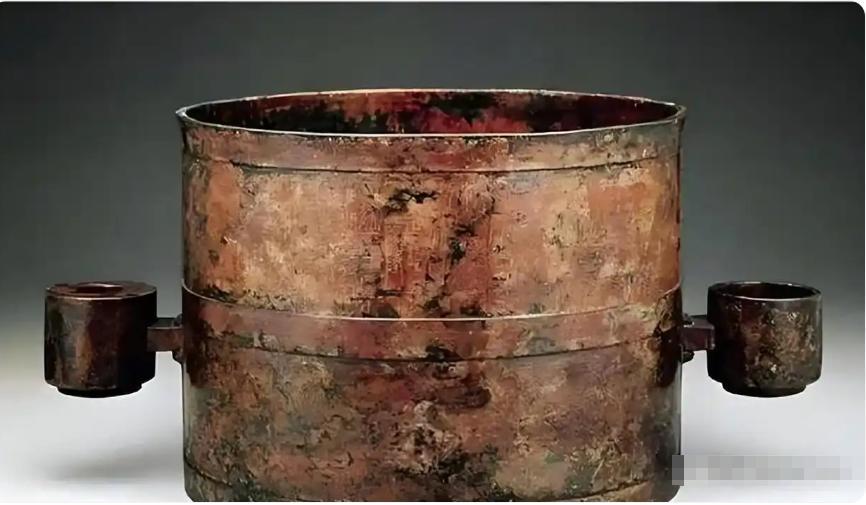

公元前221年,秦始皇横扫六国,一统天下,大业初成,他要做的第一件事便是统一度量衡。

史书记载,秦朝确立了“二十四铢为一两,十六两为一斤”的体系,但制度真正落实到民间却是十分困难。

工匠们锤锻铸造,难免有偏差,一枚铜权,北方铸得稍重,南方或许偏轻。

再加上秦帝国疆域辽阔,山高水远之间传递信息和标准并不容易。

进入西汉,虽沿用秦制,但战乱频仍,度量衡制度几度松动,一些地方豪强甚至私自铸权,刻意压轻斤重以图厚利。

西汉中期,有官员巡视关中,亲眼见到坊间的秤砣五花八门,大的如拳头,小的如鸽蛋,这一时期,一斤的实际重量依旧在250克上下浮动。

到了东汉,局势更为微妙,王朝虽有意恢复秦汉旧制,但民间早已习惯了灵活调整斤两。

地方长官往往根据地税、军需巧妙调整权重,以期收获更多,东汉末年战乱连年,兵燹之灾让许多标准铜权流失。

隋朝的变化尤为戏剧化,隋文帝杨坚励精图治,欲整顿天下,恢复秩序,他重新发布度量衡标准,制造大批新权新秤。

彼时,隋朝的一斤猛然“增肥”,跃升至660多克,但后来隋末大乱,度量衡再次陷入混沌,一斤又滑落至220克左右。

到了唐朝的时候,王朝发展繁荣,唐太宗李世民命工部精铸铜权,刻明年号,严禁私造私用。

这一时期,一斤大致稳定在590克左右,成为历代最接近现今斤重的标准之一。

唐代文人杜甫有诗云:“新秤量物重,旧市价更低。”

描绘的正是这一时代商贸繁荣、秤准价明的图景。

五代十国时期,兵戈不断,度量衡制度再次支离破碎,至北宋年间,改革家王安石推行“青苗法”,力图通过统一度量衡稳定市场物价。

他在政策推行文告中写道:“务求秤砣一准,斤重一平,庶几天下无欺。”

但即便如此,斤重仍随地域而异,南方稍轻,北方略重,大致维持在580至600克之间。

元朝推行蒙古式度量衡,与汉制有所不同,斤的标准一度有所混杂。

至明朝初年,朱元璋深恶商贾舞弊,亲自下令整顿度量衡。

他诏令天下:“市肆所用权秤,必按朝廷定制,不得轻重任意。”

朝廷铸造的标准权上,铸有“洪武年造”字样,成为权威象征,明朝一斤,基本保持在590克左右。

清朝继承明制,虽有调整,但斤的基本重量大体稳定,一斤约合596.8克。

这段时期,斤与两仍采用十六两制,民间俗语“半斤八两”亦源于此,形容彼此不相上下,成为流传至今的俚语。

若走入清末的京城胡同,常见商贩挑着箩筐,手执杆秤,嘴里吆喝:“瓜果新鲜,论斤称卖!”

老百姓也早已习惯了这样的计量方式。

但后来一个看似微小的国际化趋势,最终彻底改写了斤的命运。

十九世纪末,清朝门户洞开,列强纷至沓来,洋行洋货铺遍神州大地,与洋商打交道时,斤重混乱成了大麻烦。

一名广州布商回忆说:“同斤异重,折算难明,交易屡屡吃亏。”

屡次交涉之后,清末学者与洋务官员纷纷提议引入公制,呼吁“度量衡宜归一准,以便通商。”

这一倡议种下了后来“500克为一斤”的种子。

但在那个时代,斤依旧在各地顽强地保留着自己的“脾气”:有的地方斤重偏大,有的斤轻近半,宛如一出千年“变脸秀”。

也正是因为这种千年间斤重起伏不定、朝代更迭之间不断调整,才使得后世在改革之时,更需要一个简单、清晰、国际通用的标准,而500克,恰好成为千年斤制的一个“新归宿”。

“500克”新规

时间来到二十世纪初,彼时的北洋政府,正忙于在内忧外患中苦苦支撑国家机器。

1915年,京城一间昏暗会议厅里,十余名衣着考究的官员围坐一堂,案前堆着厚厚一沓度量衡改革的奏章。

这一次,他们决定深刻讨论一下“斤克”之问题。

一名年轻的留洋归国学者打破了沉默:“诸公,如今各国通行公制,若我仍执旧秤,恐难与世界接轨,然民间习惯斤两已久,贸然废除,恐致民怨。”

众人纷纷赞同,最后娶了保留“斤”的折中之策,又经过反复测算与权衡,最终敲定。

一公斤对折为一斤,即500克为一斤,斤内仍保留十六两的划分,方便民间沿用。

南方通商口岸的商人们都觉得很轻松,这项新规大大减少了他们被洋商“打秤”的机会。

几个月后,新铸造的秤砣陆续下发,各行各业的老百姓们坦然新奇地接受这秤砣上的新规矩。

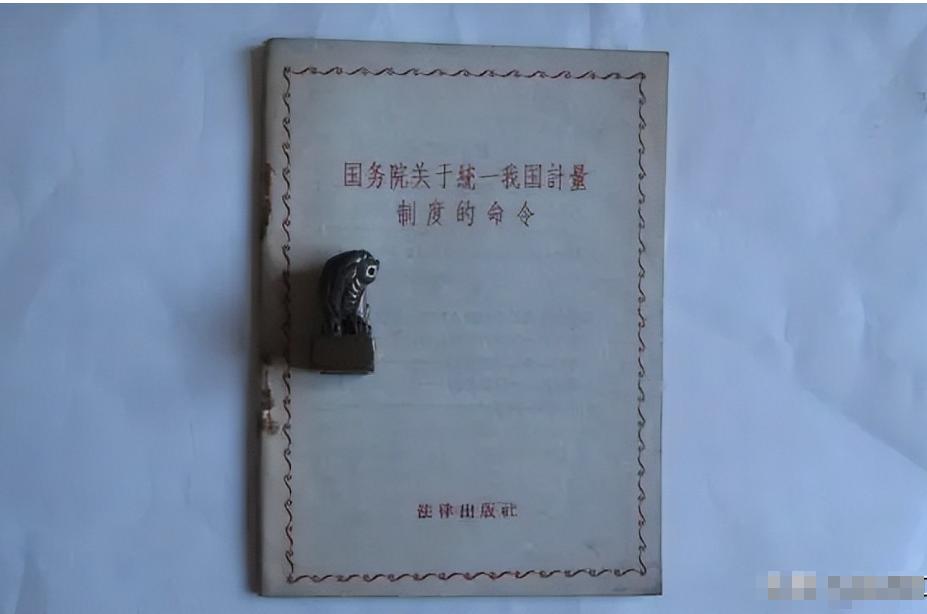

1959年,新中国成立不久,国务院又发布了《关于统一全国计量单位的命令》,明确以国际公制(米、千克、秒制)为国家法定计量单位。

但考虑到老百姓对“斤”情有独钟,国家也允许市制并存,成为日常生活中的“民用单位”。

从此,市斤与克一道,在中国社会并肩前行。

在苍穹之上,“克”不仅是单位,更关乎成败生死。

但在民间,传统的“斤”依然稳稳扎根。

走进江南水乡的集市,老翁一手拨弄算盘,一手用杆秤称茶叶;川渝山村的农户挑着箩筐,依旧按斤售卖土豆与番薯。

这些沿袭千年的市井烟火,见证着“斤”在人们心中的分量。

“斤”不仅是度量,更是一种文化符号。

父辈常言“半斤八两”,形容彼此差不多,哪怕如今“斤”改为十两,老话依旧传唱,婚礼聘礼、邻里买卖,斤制贯穿其中,成为交流情感的语言载体。

有学者感叹:“公制代表理性与科学,市制承载情感与历史。”

正因如此,国家虽提倡公制,却始终保留市制在民间的生命力。

两者并行不悖,成就了今日中国独特的计量景观。

当新时代的超市货架上,“500g”与“1斤”并排标注,正是这段“双轨时代”旅程的缩影。

斤与克,共同书写着我国在全球化浪潮中坚守与创新的故事。