国庆中秋8天长假期间,当国内民众沉浸在节日的欢乐中时,远在瑞典斯德哥尔摩的诺贝尔奖评选委员会却忙得不可开交。他们在我们的十一假期里,陆续投票并公布了2025年的诺贝尔奖得主,为全球科学界带来了一场盛大的庆典。

目前,除了诺贝尔和平奖外,其他奖项均已揭晓。与往年不同的是,今年互联网上关于奖项本身的讨论并不多,反而更多人关注的是日本和谷歌等科研力量的出色表现。

日本在此次评选中一举拿下诺奖双黄蛋,这是其在25年内获得的第22个诺奖。世纪初,日本曾提出50年内拿30个诺奖的计划,如今看来,这一目标似乎已指日可待。而谷歌则在短短两年内,已有5名科学家拿下了3个诺贝尔奖,其科研实力不容小觑。

然而,这些外界的讨论与诺奖本身并无直接关联。诺奖更多反映的是过去技术突破的积累,而非当下科技实力或科研能力的真实体现。因此,与其陷入无谓的口水战,不如深入了解这些诺奖背后的故事。

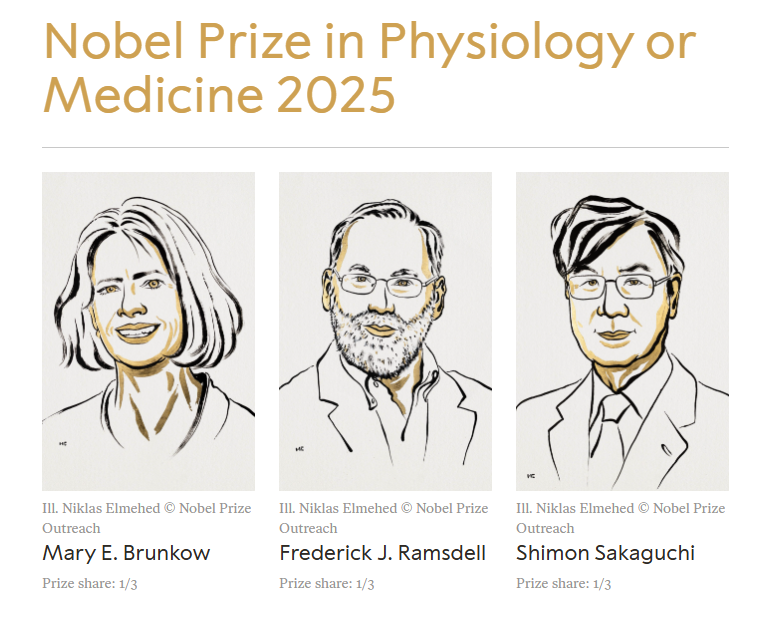

首先,让我们来看看生理学或医学奖。美国科学家玛丽·布伦科、弗雷德·拉姆斯德尔和日本科学家坂口志文共同获得了这一殊荣,他们的获奖原因是在外周免疫耐受机制方面的开创性发现。

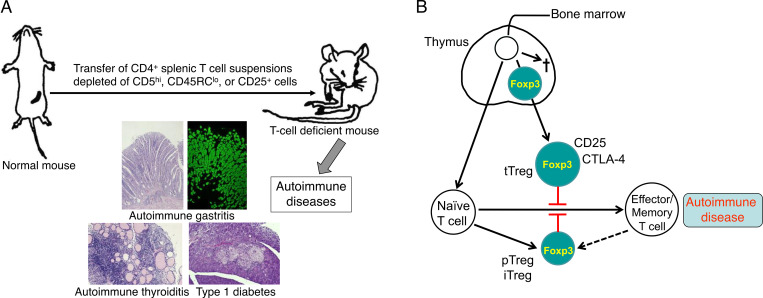

提到免疫,大家是否想起了初中生物课上的知识?人体依靠免疫系统来抵抗外界病毒和细菌的入侵。但人体如何精确判断外来入侵者,避免误伤自身呢?早在1995年,日本京都大学的坂口志文就通过研究小鼠发现了人体免疫系统中的“调节性T细胞”,它们像监察官一样监督其他免疫细胞,一旦发现误伤,就会主动出击。

随后,玛丽·布伦科、弗雷德·拉姆斯德尔和他们的团队通过大量研究,找到了调节性T细胞的总开关——Foxp3基因。这一发现不仅在医学上取得了广泛应用,如治疗免疫缺陷综合征和癌症等,还为免疫学的研究开辟了新的方向。

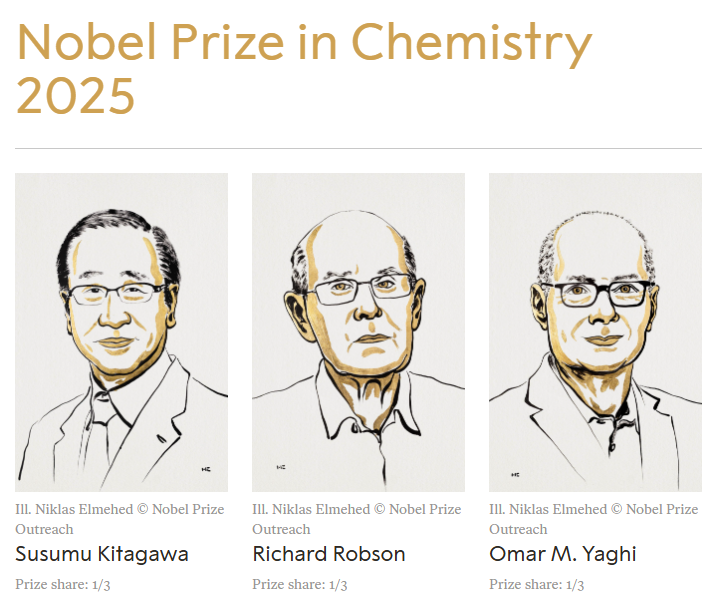

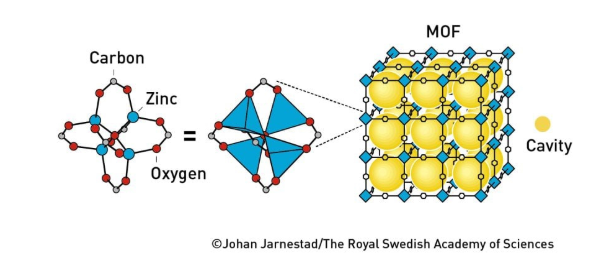

接下来,让我们聊聊化学奖。日本京都大学的北川进、澳大利亚墨尔本大学的理查德·罗布森以及美国加州大学伯克利分校的奥马尔·亚吉凭借发展了金属有机框架,开创了一种全新的分子建筑学而获奖。

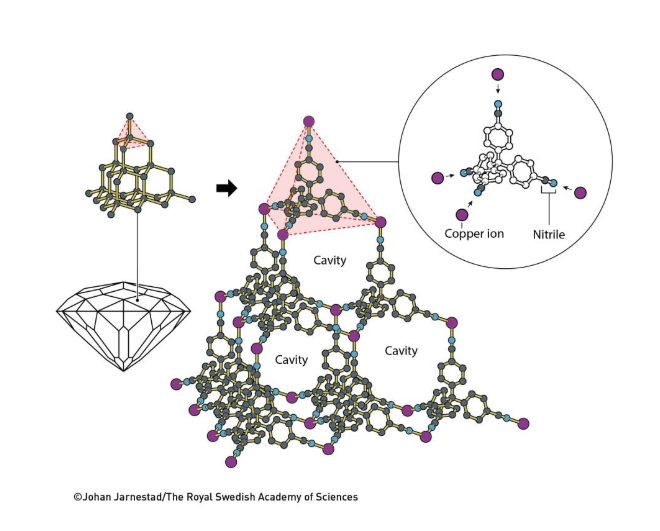

分子建筑学听起来玄乎,但金属有机框架确实在分子尺度上“造房子”。早在1974年,理查德·罗布森就提出了利用分子与离子之间的吸引力搭建结构的想法。直到10多年后,他才正式开始研究,并成功造出了新结构。然而,当时的新结构非常脆弱,大多数科学家认为它没有实用性。

但北川进和奥马尔·亚吉却不这么认为。1997年,北川进研制出了“舌槽式”新结构,能够在室温下可逆地吸收和释放甲烷、氮气和氧气。这一功能使得从纯科研变成了可以制作可商用的材料。几乎同时,奥马尔·亚吉研发出了MOF-5,它不仅耐高温,还有着夸张的内部比表面积。这样的性能超越了当时大部分材料吸附气体的能力。

从此,大量投资者开始动心,纷纷投资研发各类新型材料。如今,这些新材料已经开始逐步推广,走进大家的日常生活。比如亚吉团队已经研发出能够捕获水蒸气转为饮用水的新材料,完全可以用在干旱的沙漠地区;还可以直接捕捉空气中的二氧化碳,从而有效地促进实现碳中和。

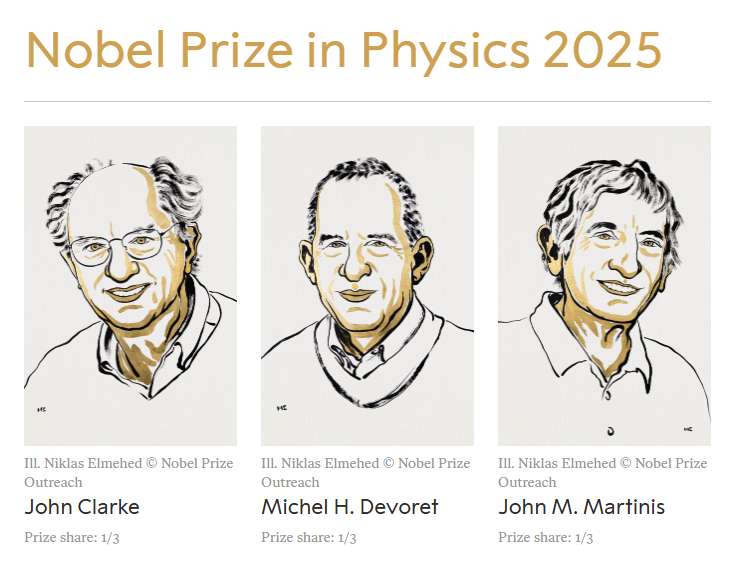

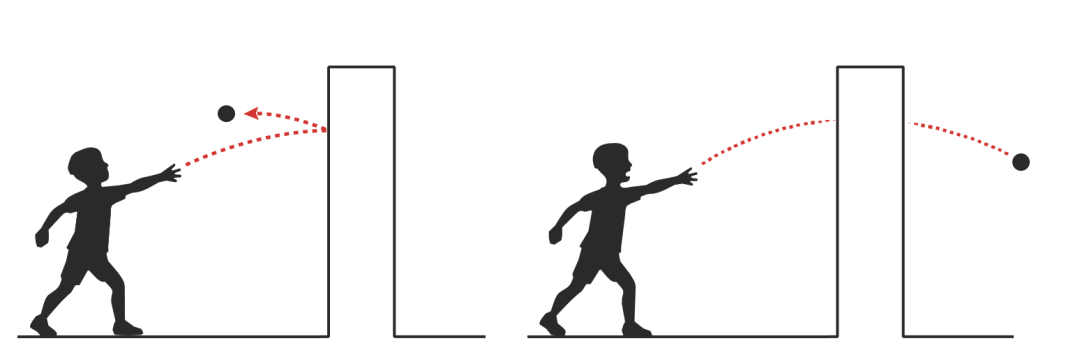

相比于前两个奖项得主的研究方向,物理学奖得主们的研究则有点科幻色彩。约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷和约翰·M·马蒂尼斯凭借在电路中实现宏观量子力学隧穿效应和能量量子化方面的贡献而获奖。

以前的量子力学效应普遍被认为只有在非常微小的尺度才会出现。但今年的物理学家得主们却颠覆了这个认识。他们通过一系列精妙的实验证明了,只要条件合适,宏观系统也能发生隧穿。这一发现让他们坚定了心中的猜想:宏观量子现象是真的存在。

于是,他们继续实验观察,发现条件合适的话,宏观系统也能拥有量子力学的特性。这一发现给人们带来了无限遐想。比如约翰·马蒂尼斯直接把这种具有量子化能级的超导电路用作信息单元,即量子比特,从而衍生出了量子芯片、量子计算机等。

就在写稿的时候,诺贝尔文学奖得主也公布了,近年呼声很高的匈牙利作家拉斯洛·卡撒兹纳霍凯成功拿奖。只不过对于文学奖这块,我们只能说在看了在看了。

相比于去年几个奖项都沾了点AI的边,到今年全面回归基础科学,2025年的诺贝尔奖似乎显得更纯粹了些。因此,我们这些看客们或许也可以少一些“谁输谁赢”的口水战,多一些对科学本身的敬畏。这些科学家们数十年如一日的专注与坚持,无疑是全体人类的共同智慧结晶,最终会推动全人类社会的进步。

这或许才是诺贝尔奖年复一年真正想要传递给我们的故事核心。

撰文:八戒

编辑:江江

美编:萱萱

图片、资料来源:

MIT Technology Review:2025年诺贝尔化学奖揭晓:三位科学家因开创金属有机框架材料获奖

知乎

果壳

返朴

科普中国