在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

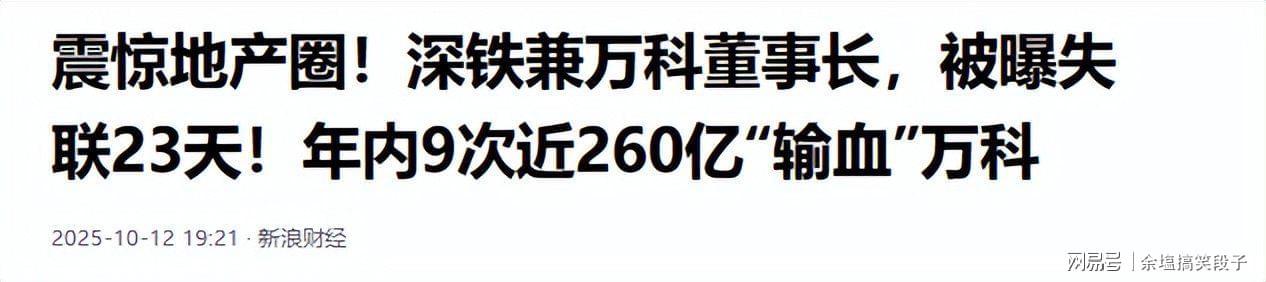

根据最新公开报道,万科集团董事长辛杰于2025年9月18日在深圳某会议现场被相关部门带走,截至10月11日已失联24天。此后未再公开露面,其深圳万科总部的办公桌持续空置。官方暂未通报具体原因或进展,万科官网仍保留其职务信息。

2025年9月,距离辛杰60岁退休年龄仅剩三个月,这位同时执掌深圳地铁与万科的“双料董事长”,本应处于职业生涯的收官阶段。

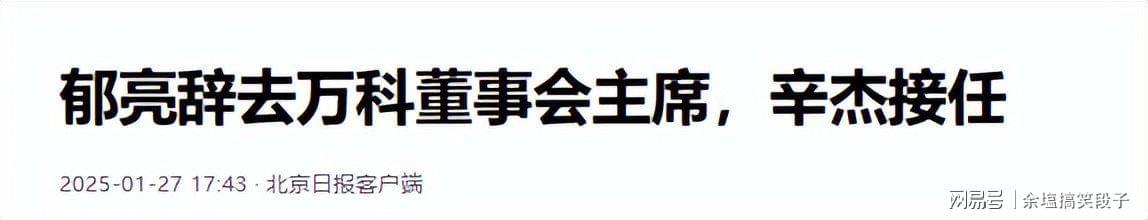

公开履历显示,辛杰出生于1966年,2021年起担任万科董事会董事,2023年升任万科董事会副主席,2025年1月在郁亮辞任后接棒万科董事会主席,而他担任深圳地铁集团党委书记、董事长的职务已持续四年之久。

这种横跨核心国企与头部房企的任职模式,让辛杰成为连接政企资源的关键枢纽。自2016年深圳地铁以20.65%持股比例成为万科第一大股东后,双方的“轨道+物业”合作模式持续深化,辛杰的双重身份恰好为这种合作提供了决策便利。

仅2025年上半年,万科就先后五次获得深圳地铁提供的借款,总额达148.52亿元,用途均为偿还公开市场债券本息,最近一笔15.51亿元的借款发生在5月14日,采用信用借款形式无需额外抵押。

在行业眼中,辛杰主导下的合作既让万科获得稳定的资金支持,又为深圳地铁的物业资产提供了开发出口,这种联动曾被视为国企与民企协同的典范。

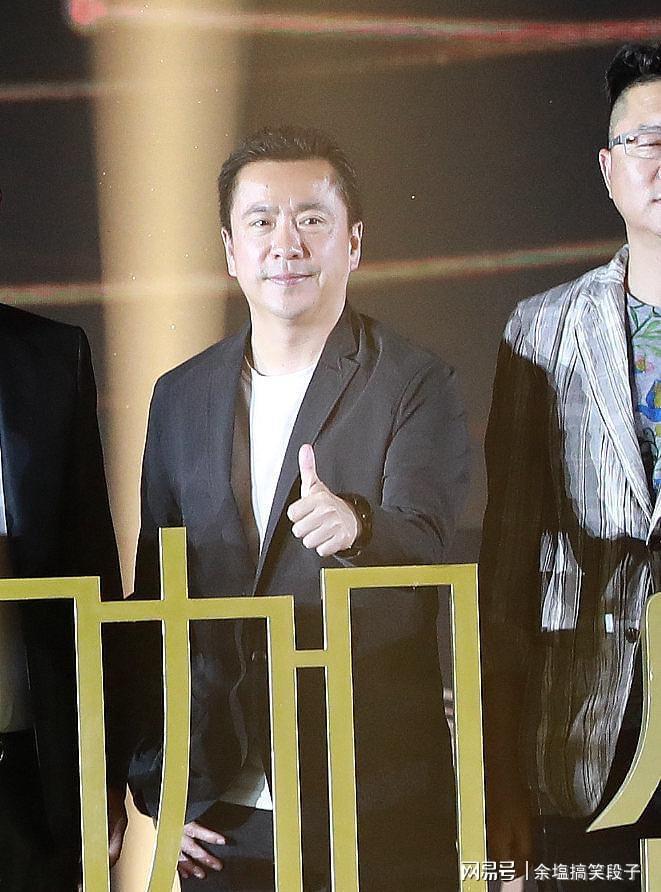

临近退休的辛杰,近期公开活动本已逐步减少,最后一次露面是在8月26日的万科中期业绩会上。

当时他身着深色西装,语调平稳地介绍“万科与深圳地铁的协同效应持续释放”,并透露双方正在推进深圳前海片区的超大型综合体项目,该项目正是2016年深圳地铁注入万科的核心资产之一。

当年作价456.13亿元,与香蜜湖项目共同构成“轨道+物业”的标杆案例。没人预料到,这次常规的业绩发布会,会成为他在公众视野中的最后亮相。

9月12日,原定由辛杰主持的深圳地铁与万科联合工作会议临时取消,理由是“董事长因个人事务无法出席”,这一异常变动未引起过多关注。

直到9月15日,万科公告称“公司董事长辛杰未按计划出席董事会,且无法取得联系”,同时深圳地铁内部也确认“辛杰已连续三日未到岗,手机始终处于关机状态”,失联消息才正式引发市场震动。

最先察觉异常的是参与审计的第三方机构。8月底,针对万科与深圳地铁关联交易的专项审计启动,重点核查2023年至2025年期间的资金往来与资产处置情况。

审计人员发现,万科账面记载的“应付深圳地铁关联款项”累计达3300亿元,其中近1200亿元未明确对应具体项目,相关合同附件存在关键信息缺失,部分资金流向标注为“轨道物业前期筹备”却无后续落地项目支撑,这部分未透明化的资产被业内称为“3300亿黑盒”。

按照审计流程,需辛杰作为双方法定代表人签署补充说明,但自9月10日审计组发出问询函后,始终未能与其取得联系,原定9月14日的面谈也被迫取消。

失联消息披露后,市场迅速浮现各种猜测。有接近深圳地铁的内部人士透露,辛杰失联前一周曾多次前往集团档案库,调取2016年万科股权重组时期的原始文件。

该重组案当年曾引发华润公开质疑,认为万科以每股15.88元发行新股购买深圳地铁资产的方案,存在摊薄股东权益的问题,华润三名董事投下反对票并发送律师函质疑决议合法性。

另有消息称,审计组在核查3300亿关联资金时,发现多笔款项流向与辛杰亲属关联的企业,相关线索已移交有关部门。

辛杰失联的时间节点,恰好与3300亿关联资金审计进入关键阶段重合,这让原本就存在争议的“地铁-万科”资本纽带更显迷雾重重。

回溯双方合作历程,2016年的股权重组是核心起点,深圳地铁通过注入前海、香蜜湖两大项目成为万科第一大股东,当时宝能系以19.27%持股位列第二,华润持股12.1%退居第三。

此后近十年间,双方的资金往来规模持续扩大,仅2025年公开披露的借款就达六笔,总额从15.51亿元到42亿元不等,且均未设置复杂的担保条款。

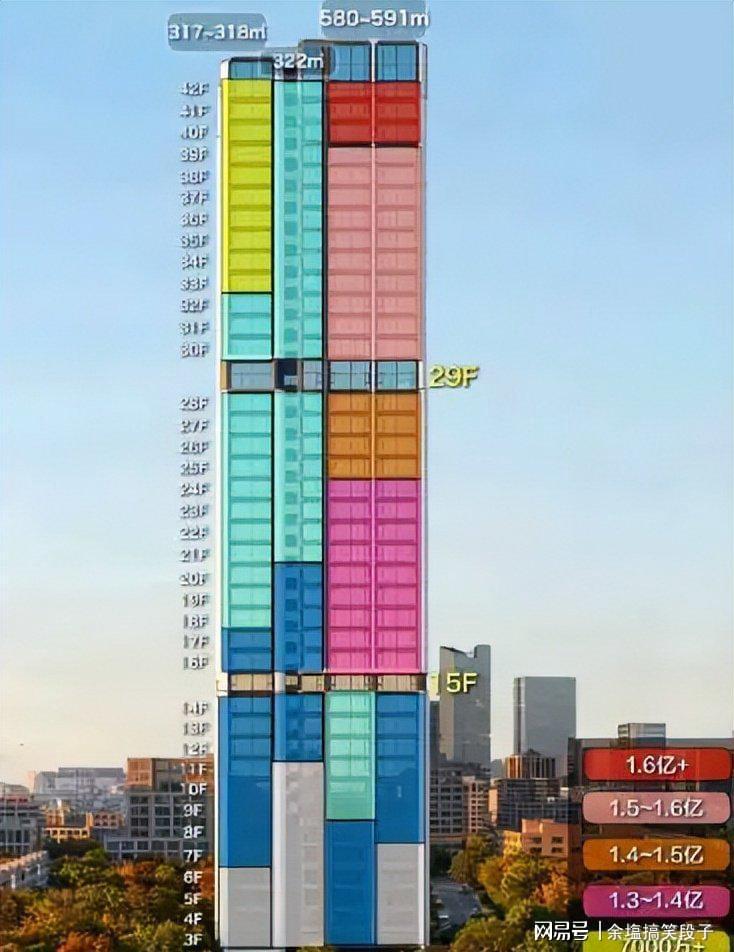

审计过程中暴露的核心问题,集中在资金用途的模糊性与资产定价的合理性上。在3300亿关联款项中,有890亿元被用于“地铁沿线物业项目收购”,但审计人员核查发现,其中23个项目的收购价格较同期市场评估价平均溢价37%,且部分项目在收购后长期处于闲置状态。

未产生预期收益。更值得关注的是1200亿“无明确指向资金”,账面上仅标注为“流动性支持”,但流向涉及多家注册在离岸群岛的壳公司,这些公司的实际控制人信息无法通过公开渠道查询。

这种不透明的资金运作,延续了多年前重组案的争议基因。2016年华润就曾质疑,深圳地铁注入的并非整体业务权益,仅通过两个项目合作无法形成对万科的持续性支持,却要通过增发股票大幅摊薄股东权益,当时华润强调“负有国有资产保值增值责任,对方案并不满意”。

如今审计发现的3300亿“黑盒”,似乎印证了当年的担忧——关联交易的定价公允性、资金使用的透明度,始终缺乏明确的第三方监督机制,而辛杰的双重身份使得这种监督进一步弱化。

辛杰失联的消息迅速传导至资本市场,9月16日万科A股开盘即跌停,单日市值蒸发超200亿元,港股万科企业跌幅达8.7%。

中小股东纷纷在投资者互动平台提问,要求公司披露关联交易细节与审计进展,部分机构投资者紧急发布风险提示,将万科评级下调至“持有”。

深圳地铁旗下的上市平台深圳地铁集团股份有限公司,股价也出现4.2%的单日跌幅,投资者担忧其与万科的关联风险可能引发连锁反应。

监管层面已对此事作出回应。深圳市国资委于9月17日发布公告,称“已关注到相关情况,正配合有关部门开展核查”,同时明确深圳地铁集团由副总经理暂代董事长职责,万科则由董事会副主席主持日常工作。

审计机构透露,针对3300亿关联资金的核查并未因辛杰失联中断,目前已调取2016年以来的全部交易合同与银行流水,重点核查定价依据、决策流程与资金最终去向。

从行业视角看,此次事件再次暴露了“国企控股房企”的治理难题。深圳地铁作为持股20.65%的第一大股东,通过持续借款维持万科流动性的同时,也形成了深度绑定的资本关系,而辛杰的双重任职虽提升了决策效率,却也为关联交易的合规性埋下隐患。

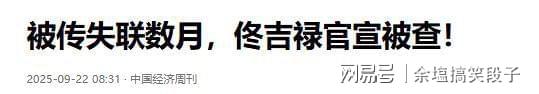

类似的案例并非个例,此前中国铁塔原董事长佟吉禄在卸任四年后被查,便凸显了对国企高管任期内责任追溯的重要性。

市场人士普遍认为,辛杰失联与3300亿资产审计的时间重合,可能推动监管层强化对国企控股上市公司关联交易的穿透式监管。