出品丨虎嗅汽车组

作者丨李赓

头图丨视觉中国

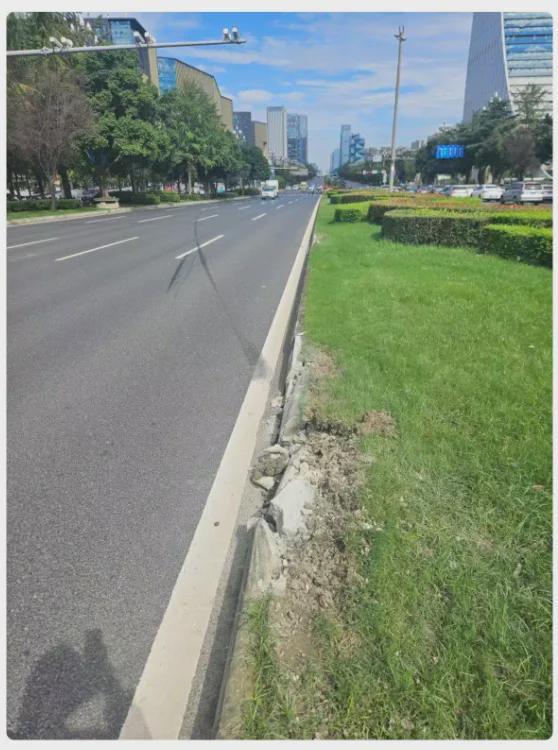

2025年10月13日凌晨3时16分,四川成都天府大道仁寿视高段发生一起涉及小米SU7 Ultra的严重交通事故,驾驶员不幸遇难。这一事件再次将小米汽车推向舆论风口,也暴露出其在用户安全管理与产品定位上的深层矛盾。

据网友拍摄的事故现场及成都公安通报,事故过程清晰呈现:

值得关注的是,成都交警通报明确指出驾驶员涉嫌酒后驾驶,酒精检测结果成为事故责任认定的关键依据。从交通法规角度,即便排除酒驾因素,驾驶员仍需承担全责。

事故中暴露的另一个核心问题在于车门无法正常开启。目前存在两种可能性:碰撞导致电气系统失效或物理结构变形卡锁。尽管消防部门已介入破拆,但具体原因仍需进一步技术鉴定。

回顾小米汽车的发展路径,性能始终是其核心卖点。SU7 Ultra原型车曾以6分46秒874的成绩刷新纽北最速四门车记录,量产版与原型车又分别创下7分04秒957和6分22秒091的佳绩。这些数据固然彰显了中国新能源车的技术突破,却也埋下了安全隐患的种子。

小米汽车的受众特征进一步放大了这种风险。第三方机构调研显示,SU7用户中81%为90后,平均年龄31岁,未婚及已婚无孩者占比63%;SU7 Ultra用户中85%不足35岁,同样有63%处于未婚或已婚无孩状态。这一群体显著低于中国汽车消费人群平均年龄(30岁及以下仅占20%),且普遍驾龄较短。

当年轻消费者以30万元左右的价格获得数百万级跑车性能时,危险驾驶行为便成为必然风险。多位SU7用户透露,车辆在低滚阻轮胎配置下,90度弯道高速过弯时极易出现漂移。更有车主表示,运动模式下的加速性能过于激进,频繁刹车导致驾驶体验紧张,最终选择关闭该模式。

面对用户的不当驾驶行为,小米曾尝试通过技术手段进行干预。2025年5月1日,小米汽车通过OTA推送更新,要求车主在指定赛道达标后方可解锁1548匹全马力模式。这一举措旨在甄别驾驶能力、降低公共风险,却遭到用户强烈抵制。

反对声音主要集中在两方面:一是认为性能限制如同"购买顶配电脑却需考试解锁显卡";二是计算发现,往返专业赛道的费用高达数千元,促使部分用户寻求"代刷赛道"或系统降级等解决方案。最终,小米在3天内撤回更新,暴露出安全管控与用户体验之间的尖锐矛盾。

今年YU7版本的交付过程进一步加剧了品牌信任危机。预订阶段仅提示"首批交车日期",下定后才显示实际交付时间;部分用户因长达一年的交付周期申请退款遭拒;黄牛参与炒作导致小米要求部分用户提前支付全款。这些乱象与用户调研结果形成鲜明对比:

这些数据表明,小米拥有高度忠诚的用户群体,但交付环节的失误正在消耗品牌信任。汽车行业不同于电子消费品,激进策略可能带来短期增长,却会留下长期风险。

雷军曾提出"守正出奇,先上牌桌"的策略,强调在掌握汽车制造基本功的基础上进行创新。然而从实际执行看,小米在制造环节虽算"守正",但在用户体验管控、交付流程等环节存在明显短板。

汽车行业的特殊性要求企业必须将安全置于首位。稳健经营不仅是规避风险的手段,更是建立长期品牌价值的基础。小米需要重新审视其"性能+平价+年轻化"的标签组合,在产品定位与用户安全之间找到更合理的平衡点。

当信息洪流淹没独立思考,你选择清醒还是沉睡?

⚡️当众人沉溺于碎片化狂欢,你是否选择突破信息茧房?

来虎嗅2025F&M创新节,在信息迷雾中寻找真相坐标。