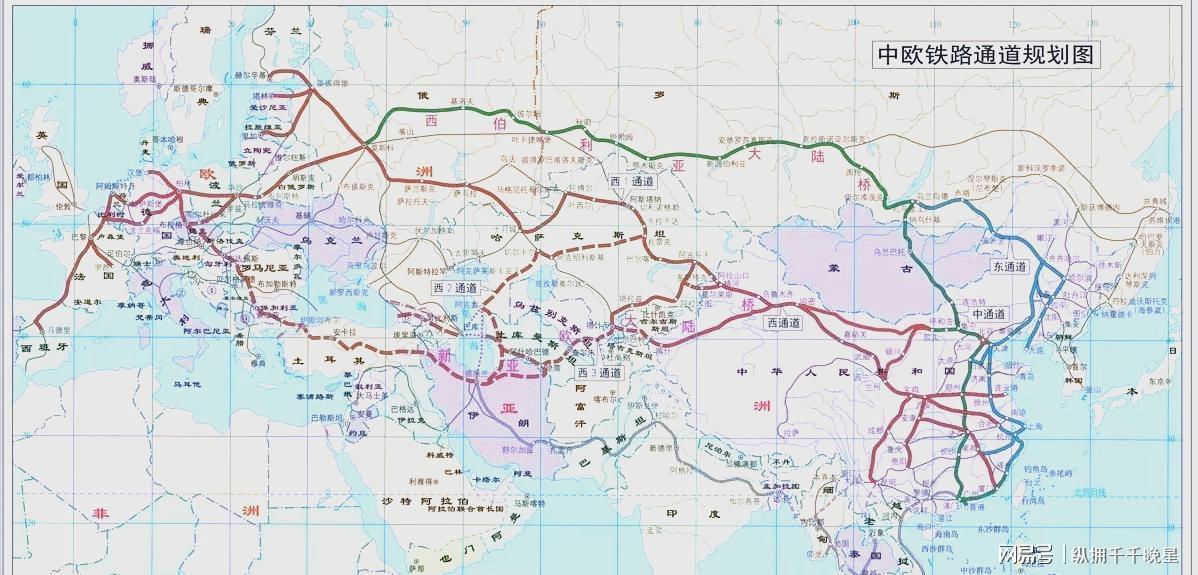

中欧班列作为横贯亚欧大陆的核心物流通道,将中国内陆的郑州、重庆、西安等城市与欧洲腹地紧密连接。其三大运输通道——西部通道经阿拉山口、霍尔果斯出境,穿越中亚、白俄罗斯、波兰进入欧洲;中部通道依托二连浩特和西伯利亚大铁路,经俄罗斯、白俄罗斯后通过波兰接入欧洲网络;东部通道则以满洲里、绥芬河为节点,辐射远东地区后延伸至欧洲。这三条通道共同构成了亚欧贸易的‘生命线’,但几乎所有欧洲线路均需经过白俄罗斯和波兰,使这两个国家成为物流网络的关键命门。

近日,波兰因俄白‘西方-2025’联合军演引发安全担忧,突然关闭与白俄罗斯的所有公路和铁路口岸。这一举措导致超过300列满载电子产品、汽车零部件的中欧班列滞留边境,形成长达数公里的‘物流长龙’。其中,马拉舍维奇站作为承担90%以上中欧班列换装任务的枢纽,其封锁直接导致整条运输动脉陷入瘫痪,货物周转效率大幅下降。

波兰的决策迅速引发连锁反应。中国出口企业面临运输成本激增的压力,而欧洲端供应链成本因物流延误平均上涨超15%。为应对危机,部分企业尝试将陆运改为海运,通过波罗的海港口进入欧盟后再转运至西欧。然而,这一方案不仅手续繁琐、成本飙升,且运输时效大幅降低,进一步加剧了欧洲市场的供应紧张。欧洲商会警告称,若边境封锁持续,零售业、制造业将面临严重缺货风险。

事实上,这并非中欧班列首次遭遇中断。俄乌冲突期间,俄罗斯曾扣查中欧班列货物,导致大量中国商品延误交付。这一事件暴露了跨国物流通道在政治与安全因素面前的脆弱性。每一次停滞都提醒着全球贸易参与者:这条连接亚欧的‘钢铁驼队’既承载着机遇,也暗藏着风险。

面对潜在风险,中国早已构建多层次替代方案。海运仍是首选分流路径:传统航线从东南沿海出发,经南海、马六甲海峡、印度洋、红海、苏伊士运河抵达欧洲;南下方案则通过中巴经济走廊等通道进入印度洋,再穿越红海。尽管也门胡塞武装在红海地区活动频繁,但中国商船至今未遭拦截,显示出航线选择的灵活性。

除海运外,跨里海国际运输通道(TITR)成为关键替代选项。该通道通过哈萨克斯坦、阿塞拜疆抵达土耳其,再进入欧洲,采用‘铁—海—铁’联运模式。由于中亚地缘环境相对稳定,且中国与沿线国家贸易合作紧密,外部干扰较小,这一路线不仅能避开波兰,还可直接连接北欧、中东欧和东南欧市场。此外,北极航道作为潜力巨大的新选项,依托俄罗斯北冰洋近海直抵欧洲,航程较传统苏伊士航线缩短三分之一。尽管目前仍处于开发阶段,但中俄合作正在加速其商业化进程。

更值得关注的是,中吉乌铁路已正式动工。这条铁路将穿越高加索地区,连接阿塞拜疆和格鲁吉亚,经里海、黑海区域后从土耳其、保加利亚进入欧洲。其建成后将成为中欧班列南线的核心环节,从根本上分散路径风险,与现有西线形成互补。届时,波兰的‘卡口’作用将被大幅稀释,单点瓶颈将转化为多点网络。

在实际操作中,企业可通过时效分层优化物流安排:紧急件和高附加值货物优先选择空海联运或跨里海快线;大宗和低时效货物交由海运;温控或精密产品则安排在稳定通道上,必要时延迟发运。这种分层策略可确保系统在部分线路受阻时仍能‘带病运行’,将损失控制在可控范围内。

波兰的边境封锁虽引发短期震荡,但无法击穿中国构建的多式联运体系。经过十余年发展,中国已不再依赖单一‘生命线’,而是通过跨里海通道、南线铁路、北极航道等构建起立体化物流网络。中欧班列的意义也随之升级——它不仅是货物通道,更是重塑亚欧贸易格局的战略工具。随着中吉乌铁路和北极航道逐步成熟,今天的瓶颈将成为明天的多元选项。分散风险于更多‘桥墩’,正是保障供应链韧性的关键。

从长远看,波兰的举措为全球贸易敲响警钟:过度依赖单一节点的战略供应链本身即蕴含巨大风险。谁能率先打通更多替代通道,谁就能在未来的博弈中掌握主动权。对中国而言,这既是挑战,也是加速物流战略升级的契机。