‘我只是做了个微创,怎么腿就动不了了?’53岁的林先生至今心有余悸。确诊腰椎间盘突出症后,他因‘创口小、恢复快’选择微创手术,术后却出现左腿无知觉、站立困难的症状。家属质疑‘医生动错神经’,但专家会诊揭示:问题不在手术本身,而在于林先生的腰突类型并不适合微创治疗。

近年来,社交平台上关于‘腰突微创手术致瘫’的爆料屡见不鲜,‘国家是否叫停微创手术’的讨论甚嚣尘上。然而,真相并非如此极端。根据中华医学会骨科学分会《腰椎间盘突出症诊疗指南(2022年修订版)》,椎间孔镜手术、射频消融等微创技术,在症状明确、影像符合、保守治疗无效的患者中,仍是有效选择。但医生需严格评估适应症,避免‘见突就切’的误区。

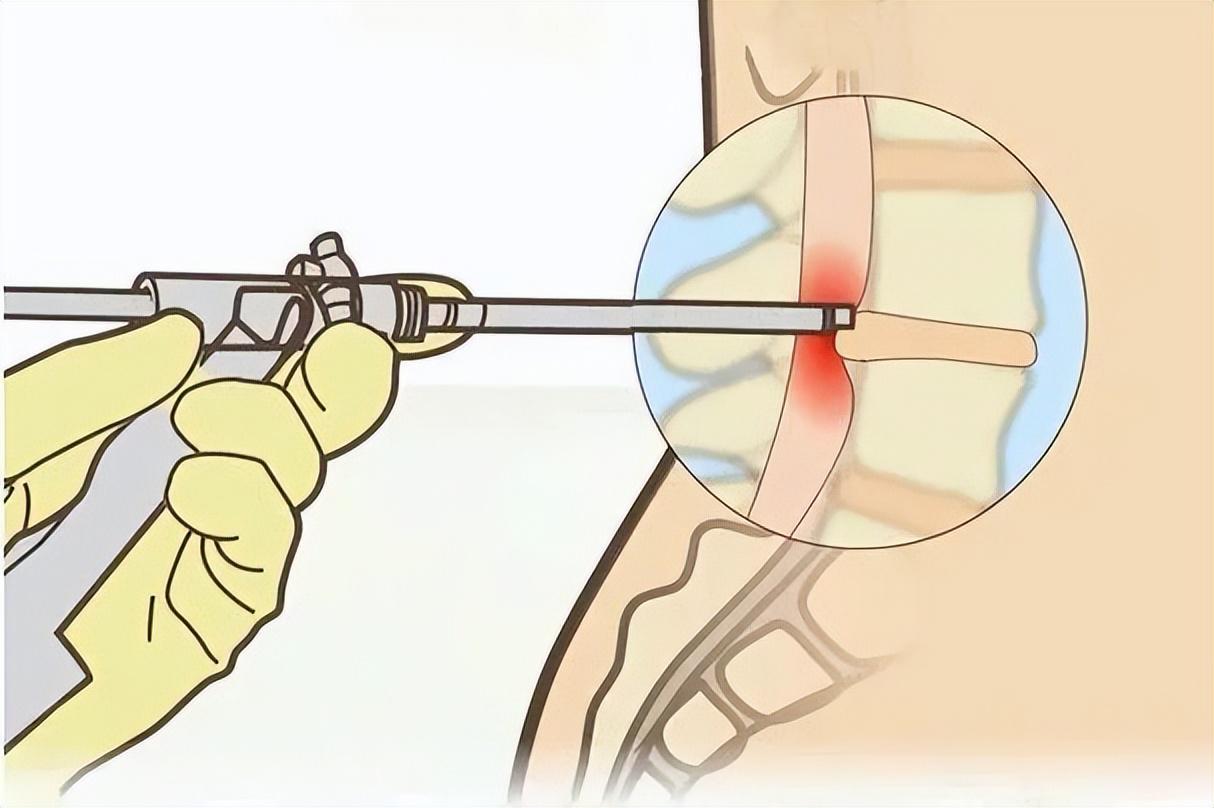

微创手术虽切口仅0.7cm左右,却需医生将器械穿过肌肉层、韧带、神经间隙,精准清除突出髓核。这一过程对操作精度要求极高,1毫米的偏差就可能损伤神经根,导致麻木、瘫痪甚至大小便失禁。风险不会因‘微创’二字而消失,患者需理性看待技术名称。

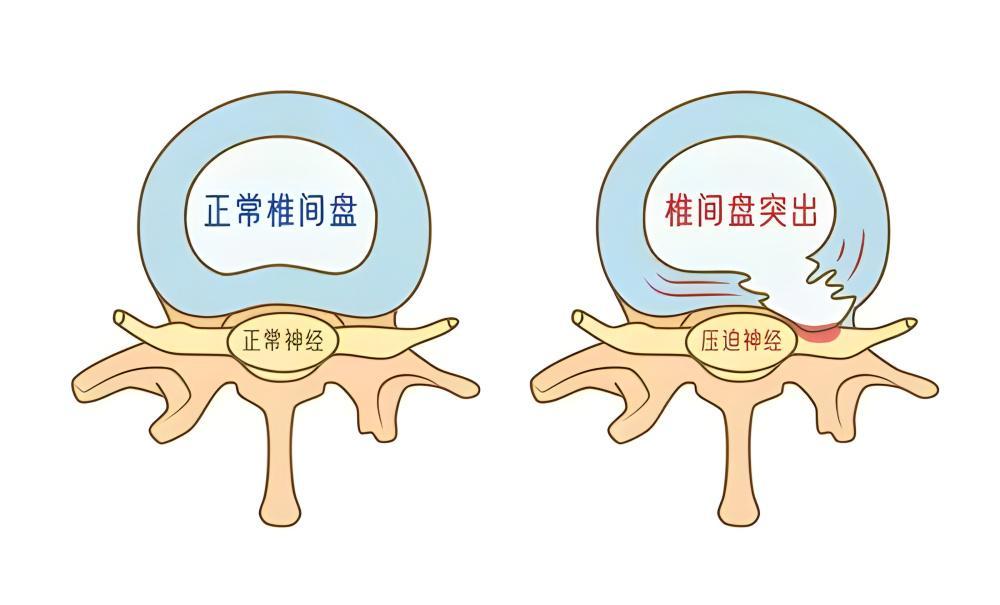

腰椎间盘突出症并非单一疾病,不同患者的突出方向、类型、严重程度差异显著。常见类型包括:

若未详细评估影像学,盲目手术可能误伤正常结构或遗漏病灶。北京大学第三医院2023年研究显示,约12.6%的微创患者术后症状加重或复发,部分需二次手术。

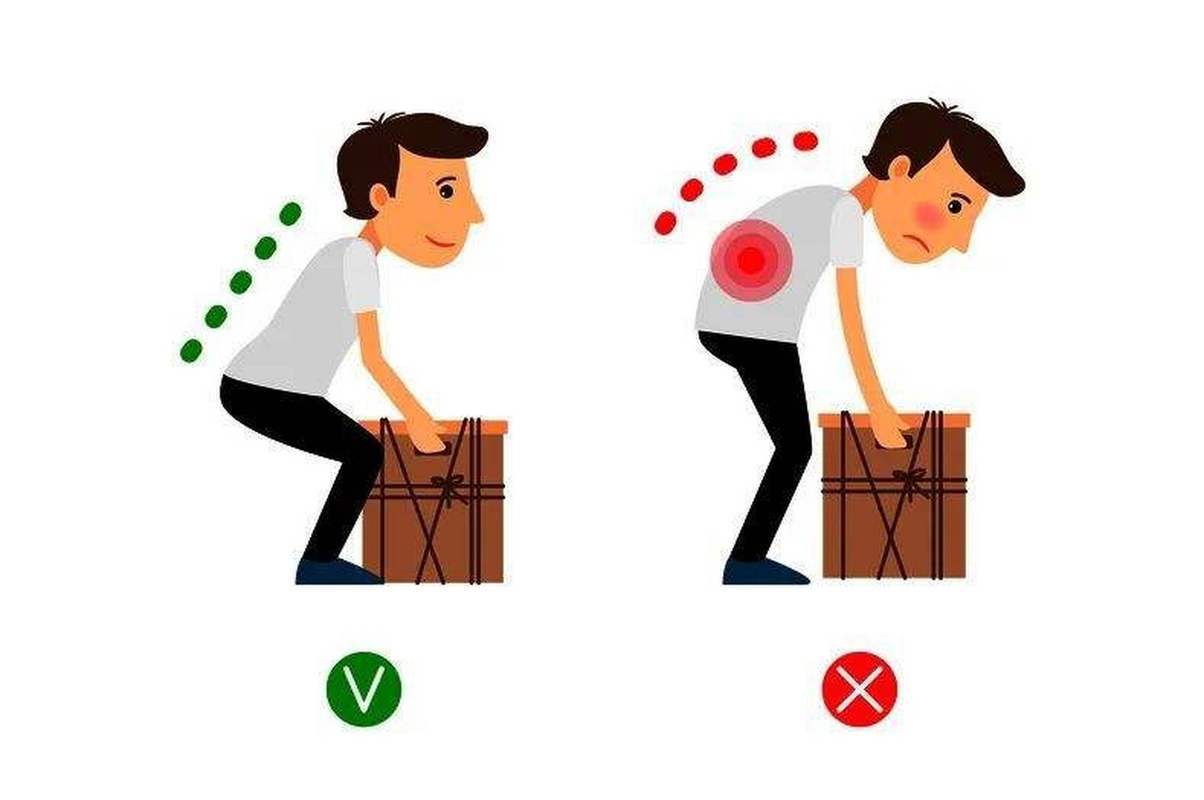

大型三甲医院中,微创手术数量减少并非技术落后,而是保守治疗受重视。当前治疗策略包括:

《中国康复医学杂志》2022年研究显示,超70%的腰突患者通过3个月规范保守治疗,症状显著缓解甚至完全消失。手术应作为‘最后防线’,而非首选。

‘腰突微创手术将被叫停’的说法源于对基层医院、民营机构滥用技术的整治。2024年,国家卫健委要求加强椎间孔镜等高风险操作的技术培训、资质认定和术后随访,防止‘谁都能上手术台’的混乱局面。监管升级旨在明确‘谁会做、该不该做、做了谁负责’,而非全面禁止。

医生普遍认为,以下患者不建议微创:

适合微创者需满足:

‘做完瘫了’的个案令人恐惧,但不可因此否定微创体系。关键在于个体评估,而非盲目相信网络广告或他人口碑。医疗需‘一人一策’,尤其是神经系统治疗。若被诊断为腰突,务必到正规三甲医院,找脊柱外科或康复医学科医生面诊,优先询问‘适合哪种治疗’,而非‘能否手术’。