明日影院启幕:PTA新作《一战再战》的沉浸式观影革命

⚠️ 本文含少量《一战再战》核心情节剧透 ⚠️

当《魅影缝匠》中Reynolds Woodcock与Alma的情感在爱恨间剧烈震荡时,PTA(保罗·托马斯·安德森)已为电影情感表达树立新标杆。这种通过光影与空间解构重构的技法,在《一战再战》中达到巅峰——影院银幕成为解码导演美学密码的唯一密钥。

罗伯特·奥特曼遗产:群像叙事的现代进化

PTA对群像戏的掌控始于对罗伯特·奥特曼技法的深度解构。通过重叠对话与空间调度,「丛林浦西」等场景中每个角色都获得精准的戏剧定位。这种技法在Deandra、Mae West等配角身上展现惊人效率——即便镜头掠过,人物弧光已完整建立。

电影改编自托马斯·品钦原著《葡萄园》,却大胆删减母亲Perfidia与女儿Willa的支线。西恩·潘饰演的Lockjaw上校与Perfidia的纠葛,成为《魅影缝匠》权力关系的浓缩版:挟持时的挑衅、行动时的强暴、酒店戏的欲望爆发,三幕式结构在更短时间内迸发更强张力。

确定性消解:光影空间的情感解构术

PTA擅长将角色状态推向极致后迅速解构。酒店枪战场景中,初始仅见Perfidia与Lockjaw的黑影轮廓,前场执行任务时的哭泣情绪被彻底抹除。这种「确立-消解」的辩证节奏,在追车戏中达到高潮:视线在上下、前后视镜间疯狂切换,原始感官刺激被推向眩晕临界点。

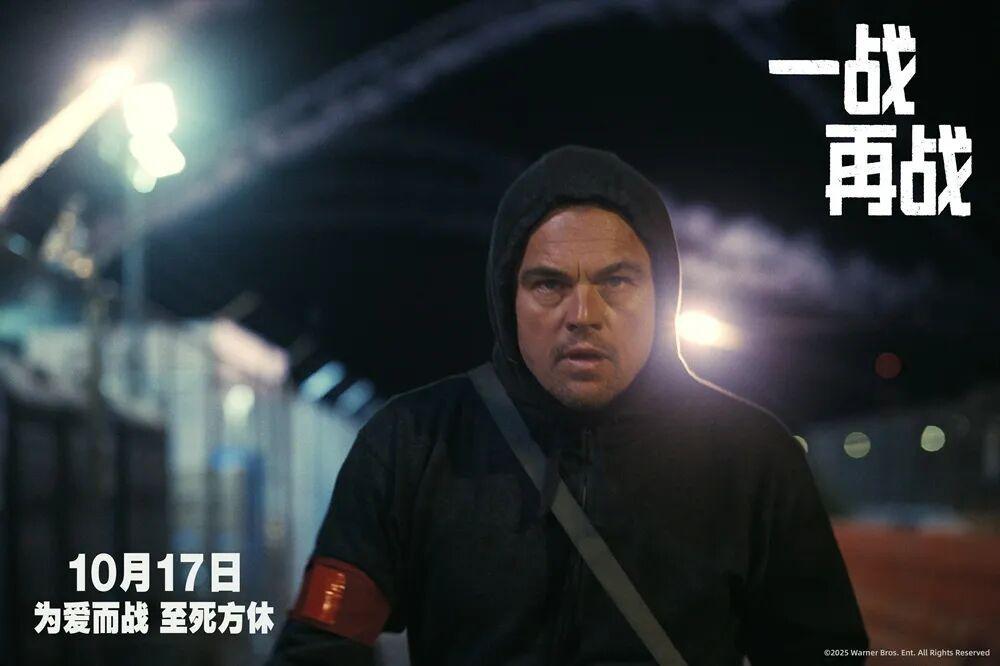

类似《木兰花》的多线叙事在此延续,但以更残酷的「缺席」策略呈现。莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的Bob始终迟到,英雄归来的期待被持续延宕。PTA通过剪辑并置「追杀进行时」与「事件完成态」,在快速追杀与慢速追踪间制造宿命张力,Greenwood的变奏配乐成为缝合时空的连续性要素。

类型语法反叛:从《性本恶》到新法西斯暗潮

相较于原著的非线性时空跳跃,电影聚焦六十年代左派革命与二十一世纪新法西斯主义的戏剧性呼应。政治议题成为前后对应的叙事装置,Willa的吉他声贯穿怀孕确认、形象转变到革命重投的全过程,形成品钦式时空跃点的听觉变体。

PTA的美学路径与奥特曼形成鲜明对比:《堪萨斯情仇》用爵士乐粘合破碎命运,而《一战再战》的配乐彻底剥离叙事空间,成为纯粹的电影技法装置。这种决绝策略让战斗以窒息密度持续爆发,追车戏作为类型片语法在此焕发新生——当视线在公路遮挡与后视镜间疯狂切换时,影院成为体验原始感官刺激的唯一场域。

影院不可替代性:测量真相距离的时空尺度

当Bob的每次抵达都标记事件终结时,《性本恶》中Larry寻找荒诞命运的轨迹在此重现。PTA的电影永恒命题在此清晰:在意义消散的世界里,所有追寻都是与真相的错位。而影院银幕上流动的光影,恰是测量这种距离的最精确尺度——当Lockjaw上校在教堂确认Willa身份时,开篇革命音乐的主题再现,袭击与被袭击的双方已完成位置互换。

/TheEnd/