1978年,李玉刚出生于吉林省公主岭市一个普通农村家庭,典型的东北乡下环境,父母以务农为生,家庭经济条件并不宽裕。直到上小学时,他才有了正式名字——李玉刚。作为家中长子,他从小跟着父母干农活,成绩在村里属于中等偏上水平。1996年,他考入吉林省戏曲学校学习舞蹈,本以为能借此改变命运,却因家庭贫困无力支付学费,仅读了几个月便被迫辍学。这段经历对他打击极大,但也促使他早早踏上社会闯荡。

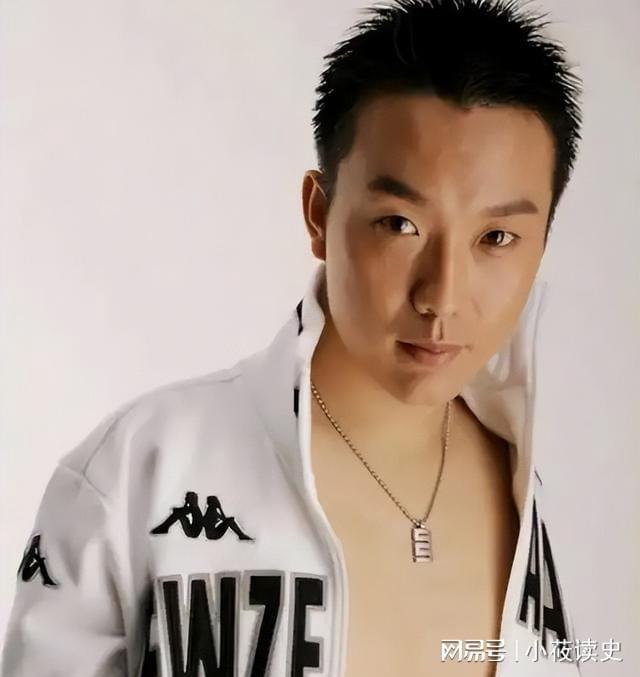

辍学后,李玉刚揣着200元来到长春打工。最初在饭店当服务员,收入微薄且工作辛苦,但至少能解决温饱问题。后来他尝试创业,开过家政公司,却因缺乏经验很快倒闭。1998年左右,他前往西安加入一个歌舞团,开始学习唱歌跳舞,偶尔登台表演赚取外快。2000年,他北上北京,在酒吧驻唱。当时北京娱乐圈竞争激烈,他凭借反串表演逐渐站稳脚跟。一次偶然机会,女歌手缺席演出,他临时顶上,身穿女装演唱旦角,效果出人意料地好,从此便走上了这条独特的表演道路。他声音切换自如,表演风格独特,很快吸引了一批观众,也逐渐有了名气。

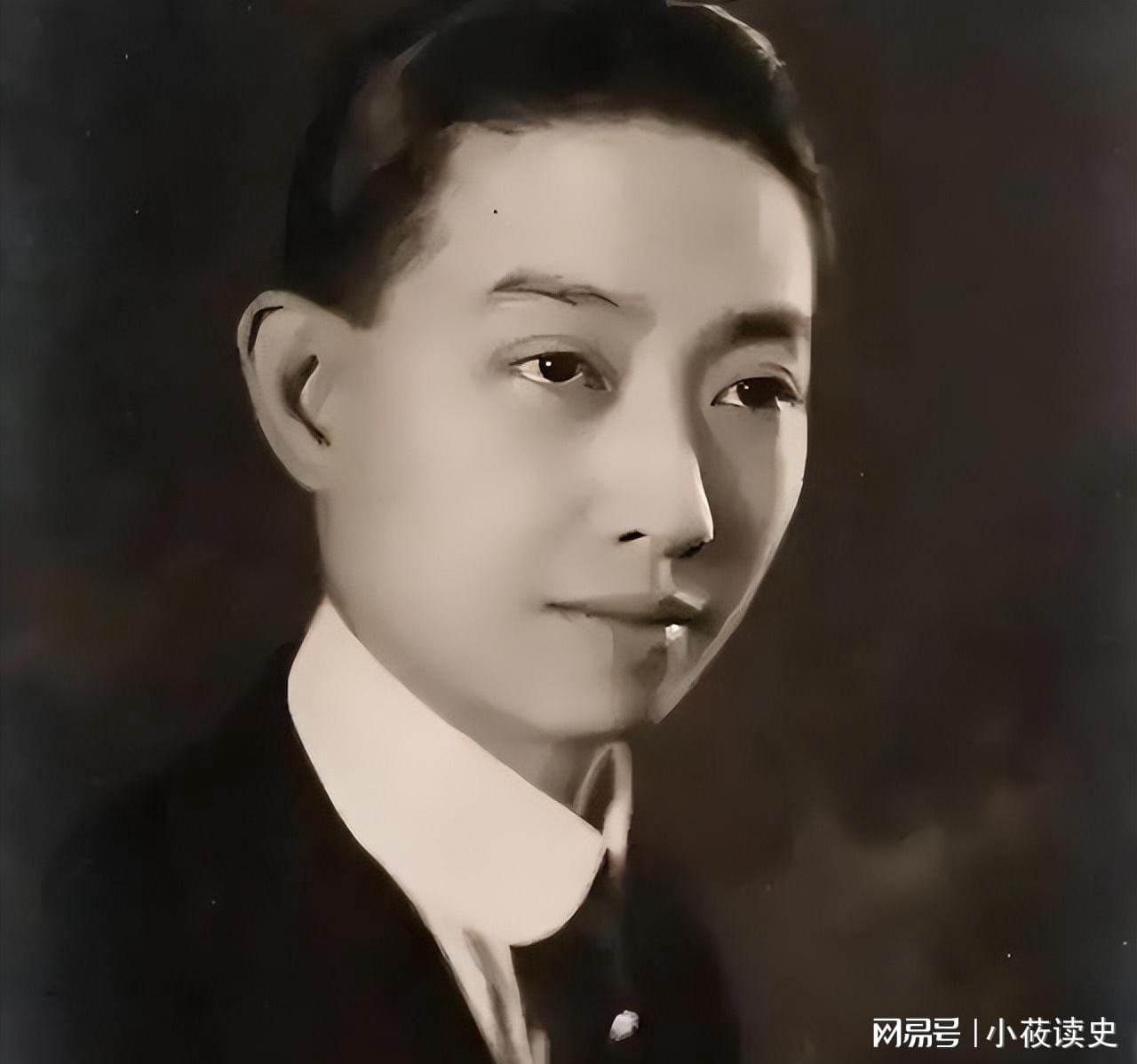

2005年,李玉刚参加央视《星光大道》,次年获得年度季军。这档节目让他一夜成名,媒体蜂拥而至,经纪公司纷纷签约,他开始出专辑、开演唱会。成名后,他的表演风格被媒体和粉丝捧上神坛,有人称他为“国粹创新代表”,认为他将传统戏曲与流行音乐巧妙融合,吸引了不少年轻观众。2010年,他甚至在悉尼歌剧院举办演唱会,获得国外观众认可,被报道为“中国文化推广者”。那几年,他风头正劲,粉丝将他与京剧大师梅兰芳相提并论,喊出“前有梅兰芳,后有李玉刚”的口号。面对这些赞誉,李玉刚并未否认,反而在采访中顺势回应,认为这是对自己的认可。

然而,好景不长,京剧界对李玉刚的表演方式并不买账。传统京剧讲究严格的传承规范,而李玉刚的改动被认为过于大胆,甚至被视为对经典的不尊重。尤其是梅兰芳之子、梅派继承人梅葆玖,看到这些比较后直接发火。2007年3月,梅葆玖在媒体上公开批评李玉刚,称他借戏曲外壳哗众取宠,缺乏真正的艺术功底。梅葆玖强调,京剧需要严格的训练和传承,不是随便混搭就能成功的。当时,某节目组在晚会上使用类似“前有梅兰芳,后有李玉刚”的介绍词,李玉刚并未纠正,这进一步激怒了梅葆玖,他直接称李玉刚为“跳梁小丑”。这一言论一出,网上顿时炸开了锅,有人支持梅葆玖守护传统,也有人认为李玉刚的创新无可厚非。但无论如何,李玉刚在专业圈的口碑开始下滑,京剧界人士对他逐渐敬而远之。

这场冲突的根源在于李玉刚的表演方式。他在反串表演中,故意在戏服里添加胸罩等元素,追求视觉冲击,但京剧界老人认为这是低俗的表现,丢掉了艺术的本质。梅葆玖多次公开表态,反对这种做法,认为李玉刚是在碰瓷梅派,德行有亏。冲突不断升级,梅葆玖甚至称李玉刚为“惯犯”,不配谈传承。2010年4月,梅葆玖的发言人梅玮还澄清,表示欢迎学习京剧,但必须通过正规途径。李玉刚曾回应称自己的言论被曲解,但并未改变表演风格,继续按自己的方式演出。结果,京剧协会不再邀请他参加活动,他的名字在传统界逐渐淡出。

除了与京剧界的冲突,李玉刚的其他行为也引发了不少争议。2012年,他转行导演歌舞剧《四美图》,虽然票房不错,但评论认为作品深度不够,像拼凑货。观众觉得他什么都想沾边,却缺乏专精。2016年4月25日,梅葆玖去世,李玉刚发文哀悼,承认过去的行为不当,但京剧圈很多人认为他的道歉来得太晚,缺乏诚意。梅葆玖临终前都未原谅他,这件事成了李玉刚的心结。之后,他继续音乐道路,2021年5月推出《万疆》,演唱会反响不错,但争议并未停止。

再后来,李玉刚参加综艺节目时,因偷助理钱包买吃的引发观众不满,虽然这是节目环节,但仍有观众认为他品行有问题。还有演唱会划水事件,2024年10月,他作为嘉宾参加许嵩演唱会,仅唱了8个字就将副歌部分交给观众,被网友骂他躲高音、不敬业。他后来在直播中道歉,称想与观众互动,不抢风头,但舆论并不买账。45岁时,他仍被指争议不断,从万人捧到饱受质疑,京剧界泰斗的批评像烙印一样难以抹去。

这些年,李玉刚尝试跨界发展,参加公益活动,担任文艺志愿者,2023年户外演出时仍坚持完成表演。但观众的宽容度逐渐降低,媒体报道多以负面为主。网上讨论他“从神坛跌落,难以翻身”,认为他早年草根逆袭的故事虽然励志,但成名后没有把握好方向,急于出位,忽略了专业意见,导致两头不讨好。艺术市场变幻莫测,他没有平衡好商业与纯粹艺术的关系,粉丝逐渐流失。

其实,李玉刚的路子并非首例。以前梅兰芳也进行过创新,但始终守住底线。相比之下,陈德容、傅首尔等人的跨界尝试,大家更为宽容,因为他们没有触碰国粹的敏感点。李玉刚想成为传承者,却采取了猎奇的方式,态度不够端正,老艺术家认为他飘了。同行跨界多被视为尝试新事物,而他却自封顶流,自然招来批评。如今,2025年了,李玉刚仍在演艺圈活跃,开演唱会、上节目,但京剧界不接纳他,观众也更加理性。不认可的人说他借国粹赚钱,认可的人赞他勇气可嘉。但整体来看,他的话语权已大不如前,大众对创新和传承的尺度仍未统一。每个艺人都需要思考,如何在市场里保持敬畏之心。李玉刚的经历提醒大家,成名容易守业难,跨界需谨慎。