(1942年初,伊万诺夫东郊的一间木屋里)“你到底想干什么?”贺子珍咬着牙,目光如炬地盯着门口那位身着厚呢子大衣的院长。对方冷笑一声,未作回答,只是重重地将门砰地关上。房门合拢的瞬间,厚重的苏式铁锁“咔嚓”一声落下,她深知,自己的噩梦才刚刚开始。

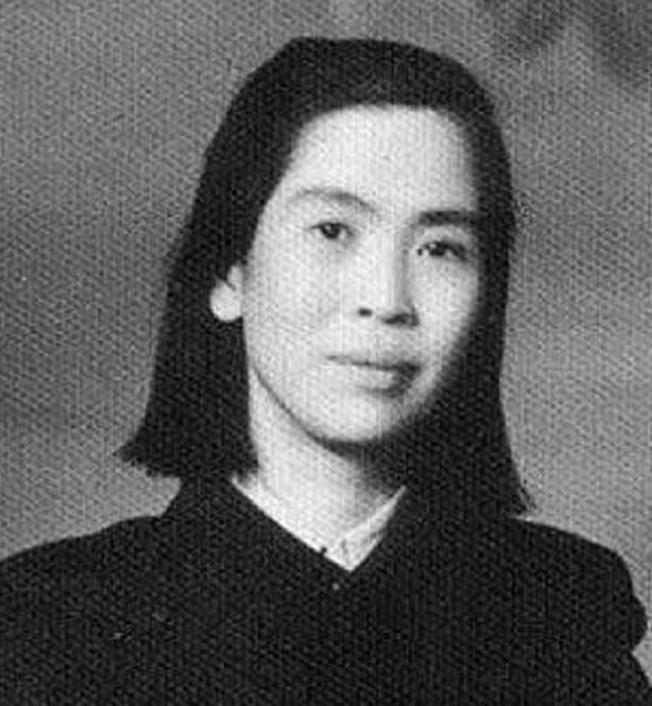

这一幕,距离她踏上莫斯科的土地,已经悄然过去了整整四年。1938年春,她怀揣着两件军装和一大袋作战伤口记录,踏上了伏努科沃机场的土地。彼时,正值长征后不久,她身体里的弹片随着季节的更迭隐隐作痛,而她又急切地想要补足文化课。治伤、求学,这两个看似朴素的目标,谁能料到,后面竟会有一连串的意外将她推入深渊?

手术首先宣告了失败。医师摊开影像片,无奈地摇了摇头:金属与骨肉已经黏在一起,再动刀便是截肢。贺子珍强忍着疼痛,没有掉一滴泪,只是坚定地说:“那就这样吧,回头多走动,别让它锈死了。”治疗无法继续,她便将全部的注意力放到了俄语与政治经济学课程上。然而,三件事却接踵而至:小儿子廖瓦高烧不治、毛泽东寄来决绝的信、苏德战争全面爆发。接连的打击让她紧紧攥着课本的手松开,一夜之间,青丝变白发。

1941年秋,莫斯科外围炮声咆哮,苏共中央命令外国共产党员集中疏散至伊万诺夫。贺子珍带着女儿娇娇、毛岸英、毛岸青挤上了一列寒风直灌的军列。列车慢吞吞地北上,玻璃被震得碎裂,孩子们用破棉袄堵着窗户。那时,她对身边的同伴说了一句后来反复被人提起的话:“比长征还苦,但能活就行。”

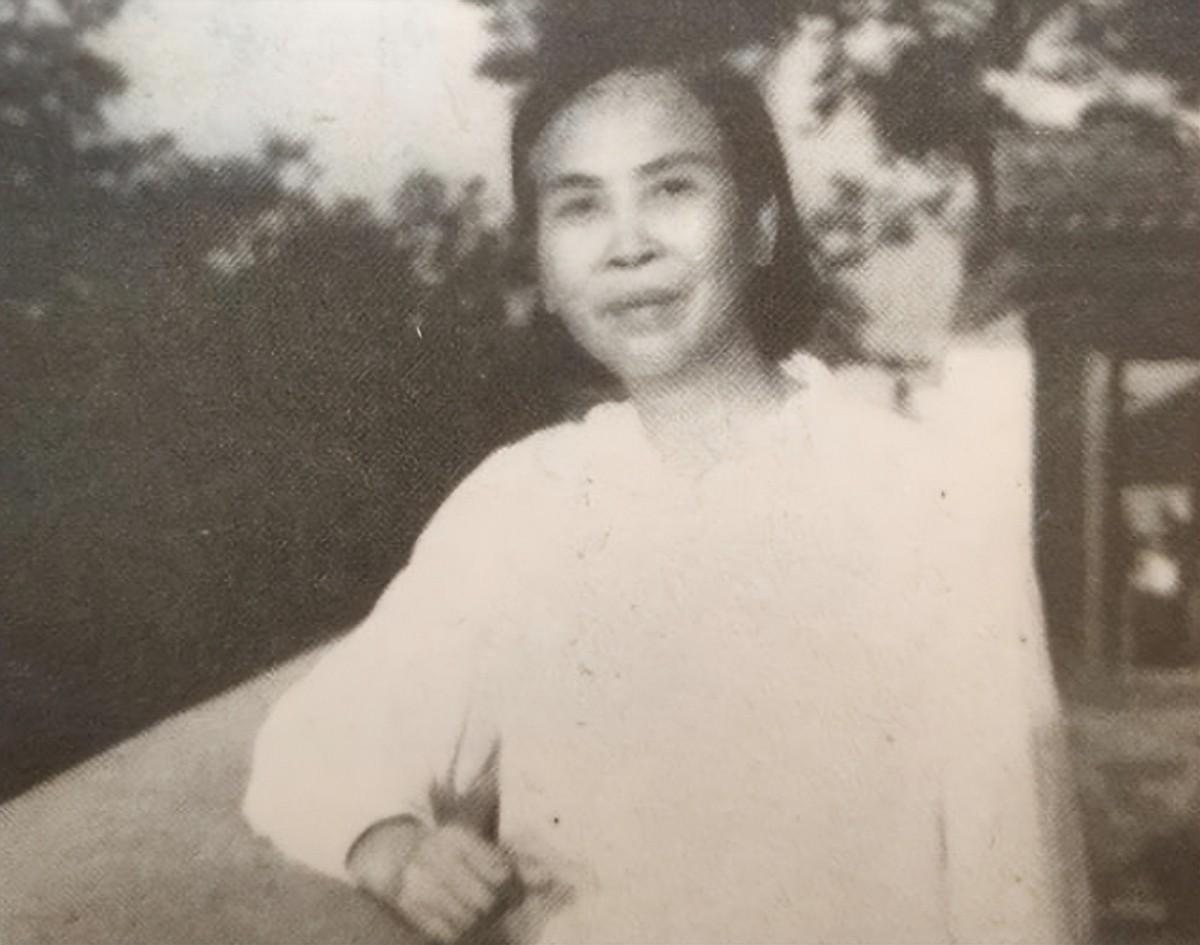

伊万诺夫国际儿童院并不宽敞,十余国的孩子共用一套炉灶。苏军前线急需棉袜,她便连夜织毛线,白天还得去伐木换口粮。零下三十度的严寒中,柴火不足,她便抱着娇娇睡,早晨醒来,小被角已经结了霜。生活的艰辛尚可咬牙熬过,但侮辱却无法忍受。院长仗着“接管外国子弟”的权力,对中国人颐指气使。娇娇一次重病倒下,他竟一句“送停尸间”几乎要了孩子的命。贺子珍当即与其吵到面红耳赤,那一晚,风雪大作,门外的积雪能没过膝盖。

第二天,她寻找取柴的机会,却再度遭到推搡和辱骂。院长甩下一句“疯子才闹腾”,便命人将她抬进了精神病院。过程简单粗暴——几名卫兵,半截麻绳,外加一纸莫须有的医学鉴定。自此,她被迫与闷热的病房、刺鼻的福尔马林相伴。镇静剂隔三差五地注射,她的舌头麻木,思维迟钝。她常常被迫看着真正的病患发作,自己却无法辨别白昼与黑夜。两年多的时间,被剪短的头发长了又被剃掉,只有那块依旧隐隐作痛的弹片提醒她:自己还是原先的贺子珍。

在那所医院,类似的故事发生过不止一次。与她同批前来的某位湖南籍女党员,成绩优异、言行正常,却也被冠以“情绪失控”的理由关进了隔壁病房。一次夜里护士巡房,两人隔窗对视,对方轻声说:“下一个可能就是你。”短短一句,让她后背发凉。也正因为此,她日后笃定院长只是“打手”,真正的指令来自更高处——或是情报部门,或是某些猜忌中国革命的局内人。在斯大林时代,这种“技术性关押”并不稀奇,帽子一扣,解释权完全丧失,外人几乎无法插手。

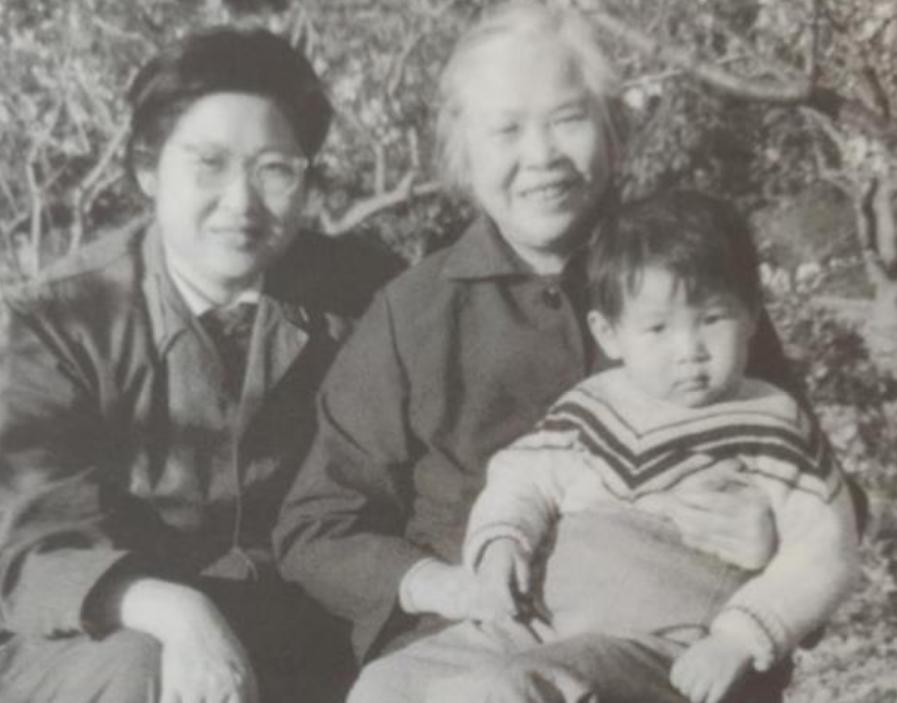

转机出现在1947年。王稼祥与夫人朱仲丽赴苏治病,他们探望国际儿童院时,从朱敏口中得知了贺子珍的下落。“不可能吧?子珍那么硬朗。”王稼祥当场就急红了眼。随后他跑遍伊万诺夫各级机关,调阅档案、求见科主任,几乎把所有人情都欠了个遍。来回折腾一个多月,终于拿到了解押证明。走出铁门时,贺子珍说不出整句俄语,眼神木讷,一看到王稼祥才微微皱眉:“你怎么老了这么多?”王稼祥苦笑:“照镜子看看你自己。”

脱离病院后,她先住进了疗养院,医生减少了镇静剂的剂量,她的语言能力逐渐恢复。半年后,她与娇娇沿着跨西伯利亚铁路返回哈尔滨,再转天津、石家庄,最终抵达了北京。归国那天,她安静地坐在车窗旁,手指无意识地触摸着左肩的旧伤,没人知道她在想什么。多年以后,曾有人问及那位蛮横的院长,她点燃一支烟,随口道:“那人算什么,不过一条打手。”话锋一转,反倒询问提问者:“奔走相告有什么用?更该问问,谁让他这么干。”

站在今日的档案堆里检索,能拼凑的佐证并不完整。那家精神病院的旧卷宗上盖着厚厚的保密章,说明书里只有“反常行为”四字;而伊万诺夫州公共卫生处当年移交中央的报告,早已在冷战初期重新装订,缺页颇多。真实动机或许永难明确,但可以肯定的是,个人命运在大国政治面前微如尘埃。抗争,虽未必改变结局,却能让后来者看见一个极其重要的事实:在任何体制中,质疑才是保命本能。

回到生活层面,她的后半生依旧与医院结缘——这次是主动治疗旧伤。弹片始终未取出,她却常说:“不用折腾它了,能痛说明活着。”偶尔有晚辈提及莫斯科那段岁月,她摆手阻止:“别问,没意思。”情绪平静得像河面无波,可细看仍能发现她拇指不自觉地扣向掌心,这是囚禁期间留下的条件反射。

至此,故事没有豪言壮语。有人羡慕她的坚韧,有人替她不平,我个人更在意那句“院长只是打手”。从她的视角看,最大的敌人不是具体某个人,而是那套可以随意决定别人命运的冷冰冰机制。她深知人心会变,制度若无约束,再硬的意志也难以幸免。试想一下,如果当年王稼祥没有出现,这篇文字或许就不存在了。历史正是由那些被忽视的偶然拼接而成。

夜深时读到这里,也许有人会轻声感叹;但请别忘记,被关在暗室里整整两年的女人,一直把背挺得笔直——这比任何赞歌都更具分量。