文|木白

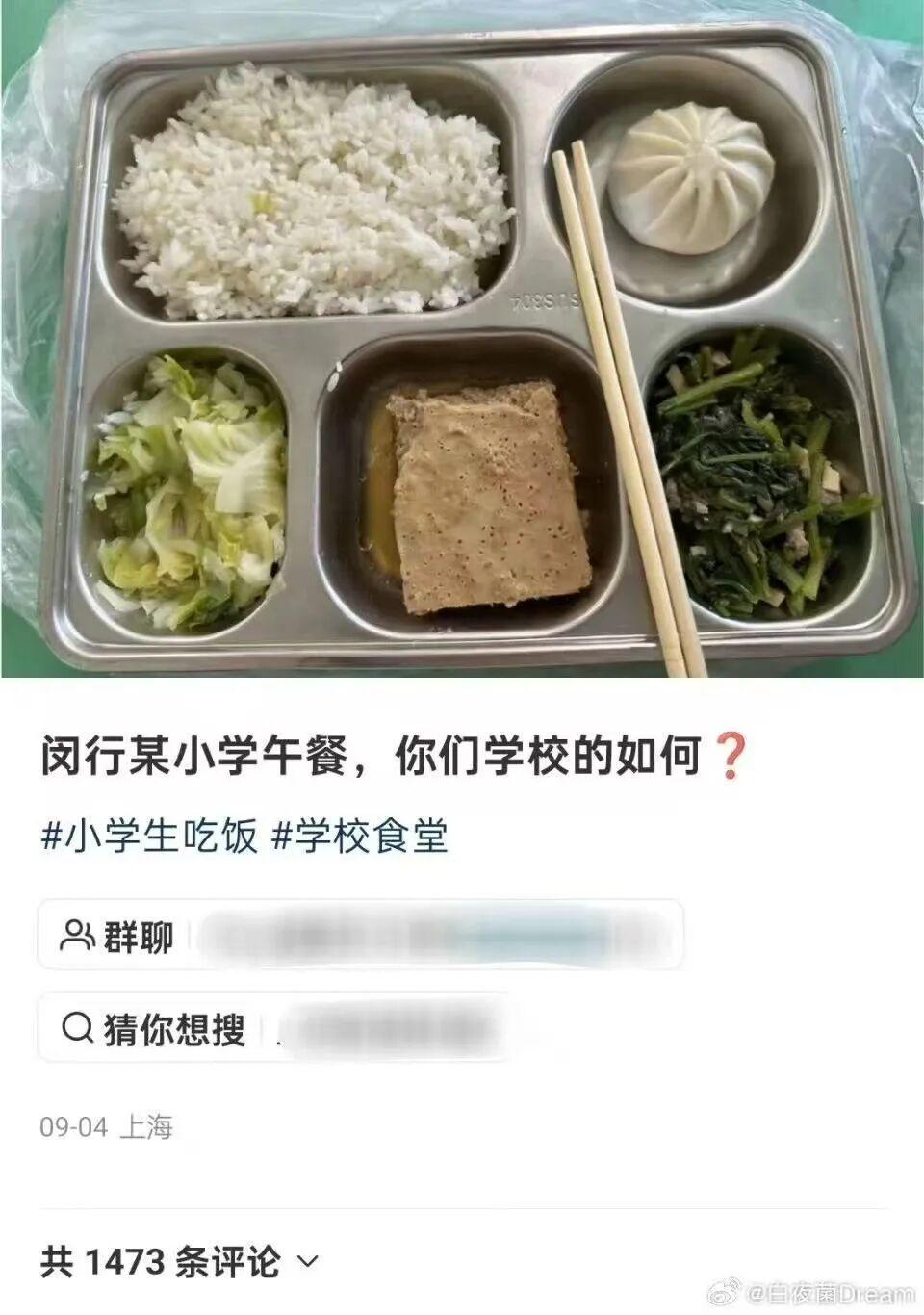

近期,上海校园餐事件引发了广泛的社会关注,其中“日供50万份”这一数据成为了讨论的焦点。这不仅仅是一个数字,它背后折射出的是校园餐质量、学生选择权以及教育部门责任等多重问题。

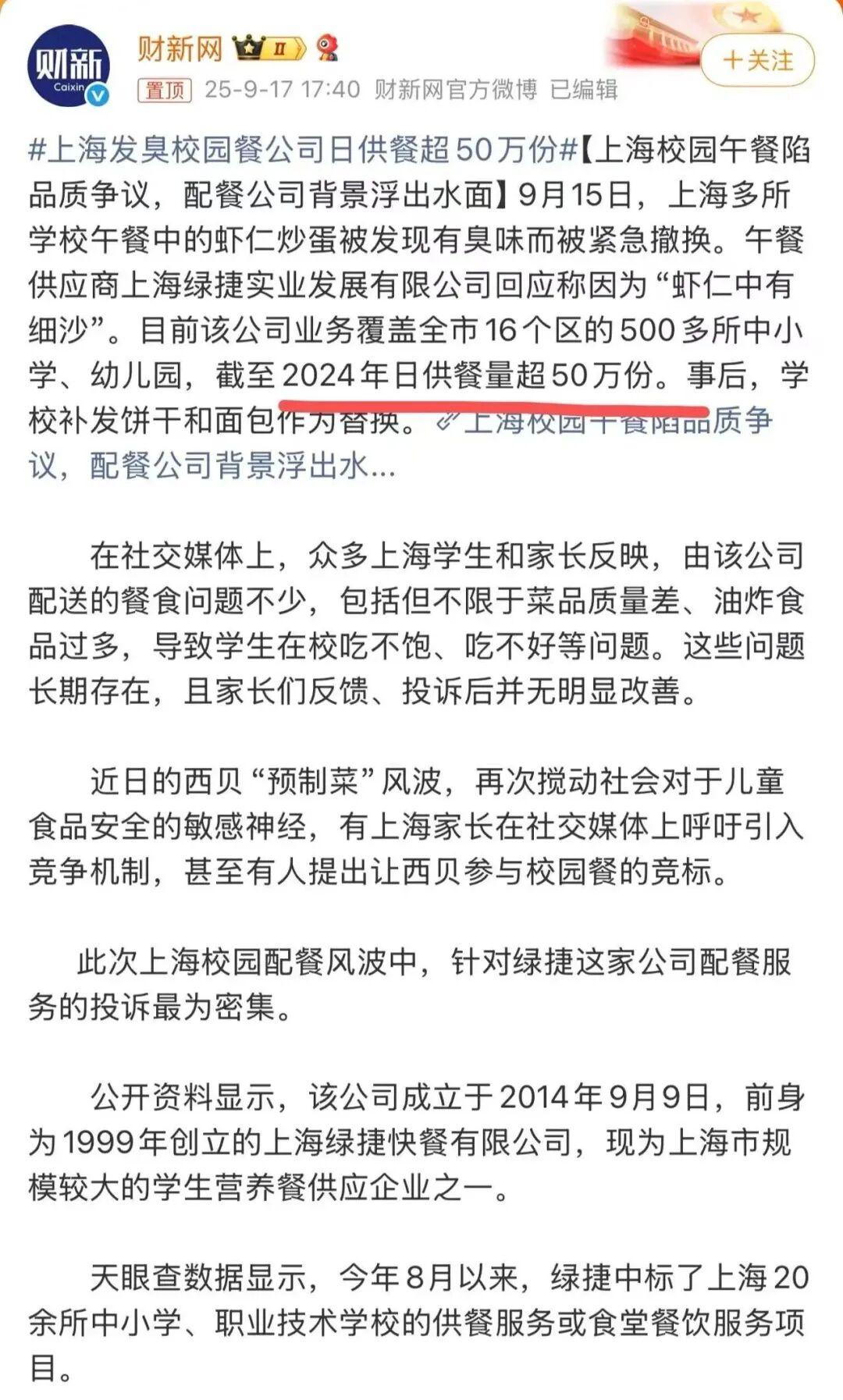

昨晚,财新网对此事进行了报道,标题中的“上海发臭校园餐公司日供餐超50万份”更是触动了公众的敏感神经。这不禁让人思考,如此庞大的供餐量,质量究竟如何保证?

首先,从基本概念出发,一个日供餐超过50万份的餐饮企业,其菜品数量虽然能够保证,但质量却难以把控。毕竟,时间有限,加上学生没有选择权,企业自然会倾向于如何方便如何来。在这样的情况下,上海家长想要孩子吃上可口的饭菜,几乎成了一种奢望。

这与近期热议的预制菜问题不谋而合。当生意规模扩大,饭点集中,想要既快速又现炒,几乎是不可能的。那么,问题就来了,为何上海的教育主管部门会将这么多学校的饭菜都集中交给一家公司?是忽视了如此庞大的供餐量可能带来的质量问题,还是另有隐情?

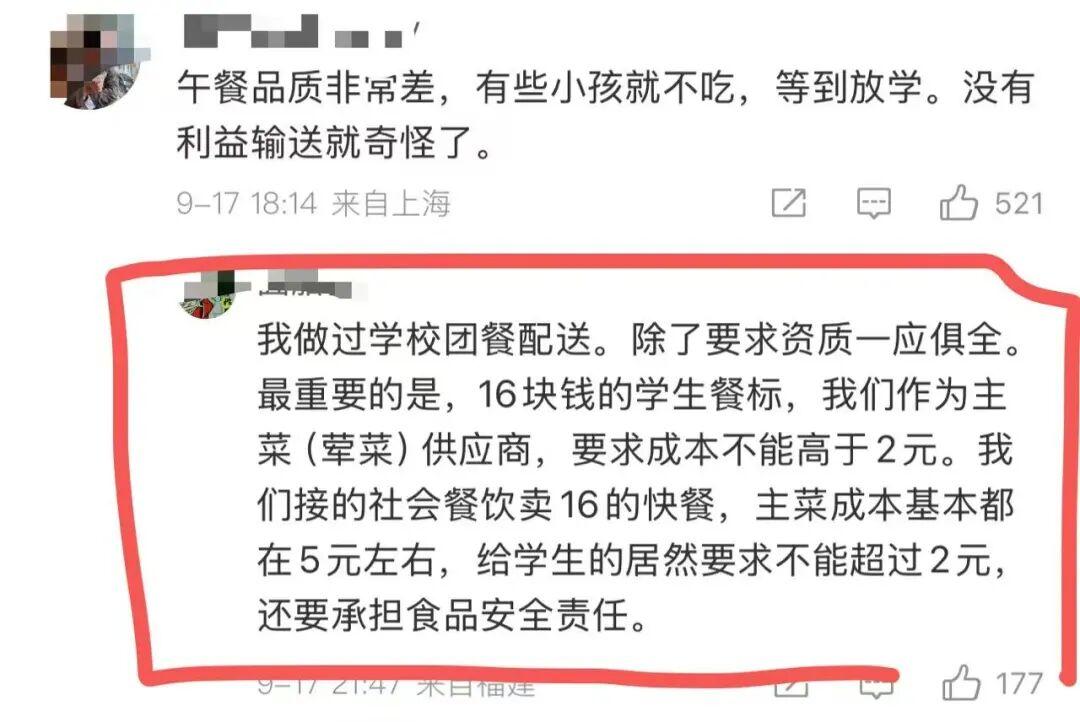

其次,有人提出了疑问,为何现在的校园没有食堂,而是普遍采用送餐公司配送?以前,校园里都有食堂,学生吃的是现炒的菜。从大的方向来看,一是食堂的利益巨大,配餐公司中标后需要向某些部门缴纳高额的承包费。有从业者透露,16块钱的学生餐标,成本却不能高于2元,这显然不是正常的市场行为。

二是学校不愿承担责任。在网络社会,食堂容易出问题,管理不善可能导致校园中毒等严重后果。而现在,虽然问题依然存在,但学校可以推脱责任,一句“外包餐饮”就能将责任推得干干净净。尤其是当外包公司是教育主管部门招进来的,学校就更有了推脱的借口。

这样一来,该承担责任的不承担,该监督的成了利益一方,而本应被照顾的学生却成了“新鲜的韭菜”。

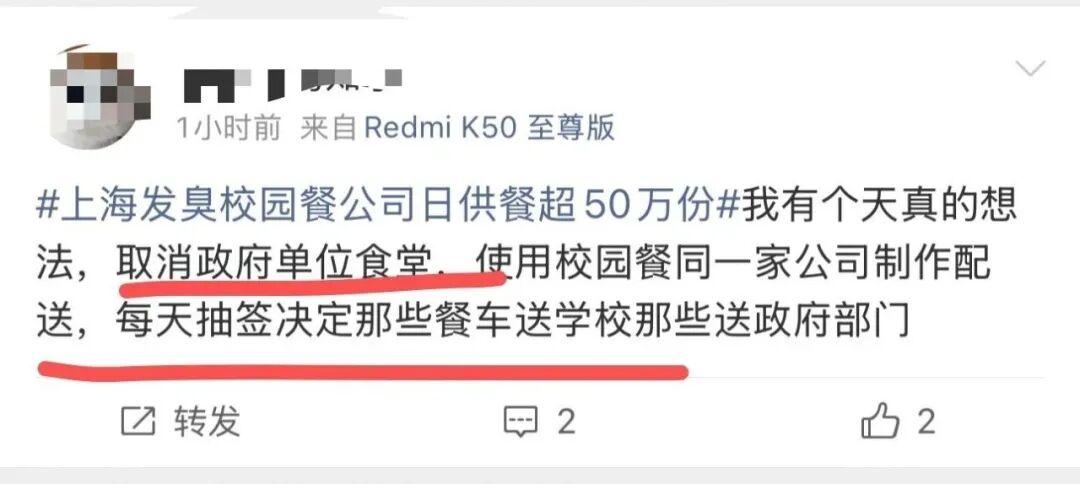

那么,食堂真的很麻烦吗?答案是否定的。看看全国各地某些办事大厅的食堂,饭点时菜品丰富、口味多样、食材新鲜,而且价格实惠。既然这些食堂能够运转良好,为何不能将同样的模式照搬到校园来呢?

当然,这只是开玩笑的说法。因为即便将公务员食堂的原班人马调到学校,一个礼拜之后,他们做的菜也可能和现在的校园餐差不多。原因很简单,服务的人身份变了,做饭的质量也一定会变。那么,如何打破这种局面呢?答案是将选择权交给学生,让市场来决定优劣,优质的留下,劣质的被淘汰。

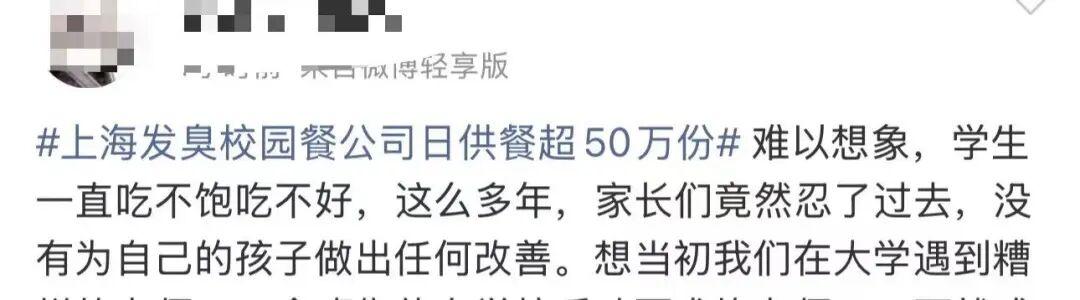

此外,家长在很多时候都是到了临界点才发出声音。这不仅仅在上海,全国各地都是如此。有一位朋友曾给我发过她在孩子班级群的发言,只是因为夏令营收费的问题提出了正常的疑惑,还没有反对呢,后面就有一串家长劝慰她要理解、要懂得感恩。在上海校园餐事件出来之前,学校也是召集了家长们点评,家长们纷纷给了好评。但今日的好评,可能明日就是你娃遭罪。

因此,家长们不应做无理取闹的人,但一定要做你家孩子的第一责任人。当学校不再承担该有的责任时,家长需要发出基本的声音。

最后,看一下上海和深圳小学的午餐对比。明面上好像没有多大的区别,但仔细一看,其实还是有着区别的。而这个区别,就是人与人之间的那点良心!