在国民党的军事历史中,杜聿明作为曾任徐州和东北两个“剿总”副总司令的重要人物,其一生中对两位“国防部厅长”印象极差,其中一位便是广为人知的第三厅厅长郭汝瑰。而另一位,在影视作品中鲜少露面,却在《沉默的荣耀》中以化名“段退之”与“参谋次长”吴石中将有着诸多对手戏,引发了人们对这位神秘厅长真实身份的猜测。

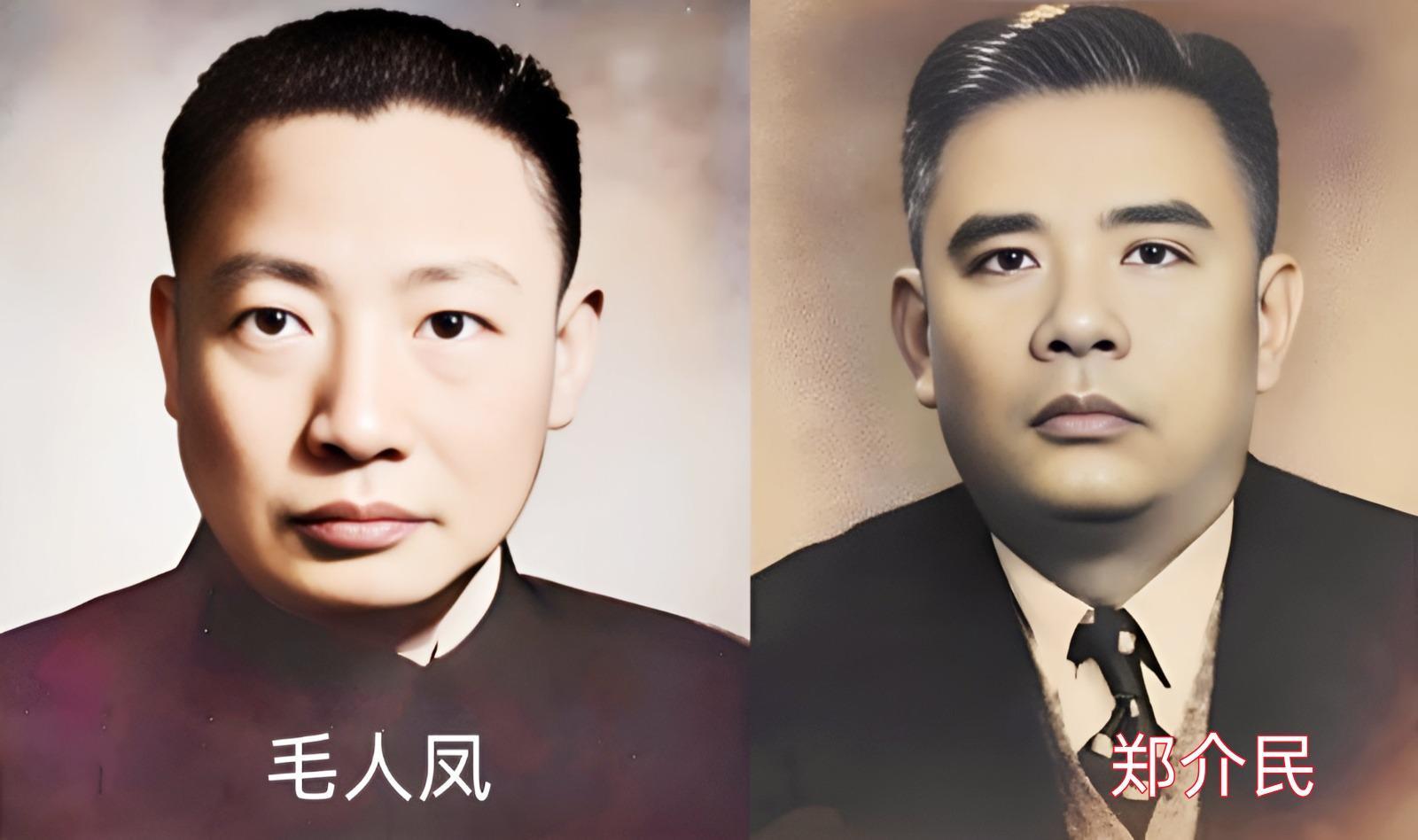

通过深入查阅史料,我们发现1946年至1948年间的“国防部”二厅厅长是郑介民,而1950年至1954年则由赖名汤接任。在这两位厅长之间,侯腾作为郑介民的得力助手,在郑介民晋升“国防部次长”后,顺利接任二厅厅长一职。侯腾作为郑介民的亲信,与毛人凤之间的矛盾在当时已是公开的秘密,这也为《沉默的荣耀》中“段退之”与毛人凤的对立提供了历史背景。

莫斯科中山大学留学生程一鸣,曾担任军统局行动处处长及情报局澳门组少将组长,完成潜伏任务后撰写了《军统特务组织真相》,对蒋系特务机构进行了详细介绍。书中提到,1946年7月,国防部第二厅由原军令部二厅和军统局裁汰特务合并而成,首任厅长为郑介民,副厅长则是侯腾。这一历史背景为理解侯腾在国民党内的地位提供了重要线索。

郑介民作为军统局最后一任正局长、保密局首任正局长及“国安局”首任局长,其与蒋经国的同窗之谊在他接管特务系统后发挥了重要作用。蒋经国接管后,设立了凌驾于党通局、保密局和二厅之上的“安全局”,首任局长自然非郑介民莫属。这一系列人事变动,不仅反映了国民党内部的权力斗争,也为侯腾的职业生涯埋下了伏笔。

据程一鸣回忆,1950年蒋介石复职后,为了统一特务组织,派蒋经国任“总统资料室”主任,所有特务机关的情报均需送至蒋经国处理。这一举措实际上控制了国民党的各个业务机关。1954年设立的“国家安全会议”更是将“国家安全局”和“动员局”纳入麾下,安全局领导下的机关包括二厅等。这一系列调整,无疑加剧了国民党内部的竞争与矛盾。

郑介民与毛人凤之间的明争暗斗,在沈醉的回忆录中多有提及。然而,沈醉认为郑介民是被他和毛人凤联手“挤”出保密局的说法,可能并不完全客观。毕竟,作为“国防部次长”的郑介民,同时兼任“国防部二厅厅长”和“国防部保密局局长”显然不合常理。但无论如何,郑介民与毛人凤之间的不和是事实,二厅与保密局、党通局之间的竞争关系也不容忽视。

侯腾作为郑介民的老部下和接班人,与毛人凤的暗中较劲在所难免。作为老蒋曾经的亲信,侯腾和郭汝瑰经常像哼哈二将一样跟在老蒋身边。然而,前线将领对这两位厅长却并不待见。二厅厅长侯腾负责的军事情报经常不准,而郭汝瑰制定的作战计划看似无懈可击,执行起来却每战必殆。这种局面无疑加剧了国民党内部的矛盾与不满。

杜聿明在《辽沈战役概述》和《淮海战役始末》中多次提到侯腾和郭汝瑰。其中,侯腾虽然不受前线将领待见,但敢于讲真话的性格却让他在历史上留下了一笔。有时候,他的真话甚至会让老蒋气得脸红脖子粗。结合史料分析,我们发现“段退之(侯腾)”可能也因“吴石案”受了牵连,最终丢了厅长官帽而改任虚职,五十岁便“退役”了。

1948年11月10日的军事会议上,侯腾的报告触怒了老蒋。他提到徐州情况吃紧,南京后方秩序混乱,满街抢粮,警察袖手旁观。老蒋听后怒气大发,指责侯腾造谣胡说。这一幕不仅揭示了侯腾敢于揭露真相的性格,也反映了当时国民党内部的混乱与危机。杜聿明在回忆时用括号里的文字“纠正”侯腾的情报,但对他敢揭老底的说法还是比较赞同的。

根据沈醉的《军统内幕》,我们可以推断出侯腾在1949年末和1950年初依然是二厅厅长。然而,在“吴石案”中,毛人凤显然占了上风。侯腾因“失察”甚至“泄密”之嫌被调离实权岗位,变成了“国防大学副校长”。这一调整无疑是对侯腾的打击与排挤。

作为搞军事情报的专家,侯腾与毛人凤虽然都是“特务头子”,但“术业有专攻”。抓地下党的事情侯腾并不在行,所以他才只是丢了实权而没有下狱。然而,这并不能掩盖他在“吴石案”中的失势与落魄。

段退之的历史原型侯腾在国民党内部扮演了重要角色。他敢于讲真话的性格让他在历史上留下了一笔,但也因此得罪了权贵。在“吴石案”中,他因“失察”甚至“泄密”之嫌被调离实权岗位,最终落得个“退役”的下场。这不仅是侯腾个人的悲剧,也是国民党内部权力斗争与矛盾激化的缩影。

我们不能说侯腾站错了队,但也不能不奇怪时任“国防部次长”的郑介民为什么没有出手帮助吴石、收拾谷正文。或许,在国民党内部的权力斗争中,每个人都只能自保而无暇他顾。侯腾的故事,正是这一历史时期的生动写照。