2012年初夏的一个下午,杭州塘栖老街的气温逼近三十度。王庆莲坐在自家院子里,蒲扇轻摇,桌上搁着半杯龙井茶。记者递过录音笔,她抬眼笑了笑:“要问什么就快问,年纪大了,记忆得趁热打铁。”一句玩笑,拉开了这位94岁老人回忆往事的帷幕。

王庆莲1928年4月生于浙江江山。父亲早逝,母亲靠替人浆洗衣物养活一双儿女。1943年春天,军统局来到江山招人——并非大张旗鼓,只是贴了几张小小的红纸启事。家里一贫如洗,母亲觉得闺女进城或许有饭吃,便把她推到报名处。15岁的少女没想太多,考了简单的语文和算术,当天便被录取。后来她才知道,这一批本属紧急征调:军统局内部损耗严重,需要补充人手。

火车一路颠簸到重庆磁器口。初到驻地,她对“密本股”三个字一头雾水。那是隶属于译电科的秘密印刷所,专门印制密码本。纸张用量惊人,车间却异常安静,只听见铅字撞击的沙沙声。王庆莲与九名同乡被安排在角落里装订密码册。规矩立得死:不准高声交谈,不准查看内容,更不准带走一张废纸。有意思的是,新兵报到第二天,就发了一张“守则”——浅蓝底色,仅有四行字,“不穿军装、不化妆、不谈职务、不留名字”。

译电科真正需要的是可靠而灵巧的手。半年后,她被调回本部,军衔挂上了准尉,薪水却按照少尉标准发放。按当时物价算,每月大洋180元,足够普通家庭吃穿。一时间,街坊们盛传“小姑娘飞黄腾达”。王庆莲苦笑——好日子表面风光,背后加班加点并不少。译电科三班倒,来电高峰经常在凌晨,二百多行代码,层层加密,眼睛盯得通红才能译完。

戴笠、毛人凤都出自江山,这让译电科里“讲江山话”成了既保密又亲切的默契。外人听来如同方言暗号,确实难以渗透。纪律依旧是那条老路:女职员着旗袍,却必须素面朝天;男职员穿中山装,风纪扣一律系好。戴笠每日经过走廊,总要停下脚步扫一眼大办公室。王庆莲记得,他话不多,只轻声提醒:“精神点,别让电文漏掉一字。”这句话在她耳中敲打多年。

1944年夏,华南战事紧张。王庆莲所在股负责截获、译解和再编码发往广州、香港的电文。保密堪称苛刻。她常常拿到一串毫无意义的数字,按特定节拍抄在方格纸上,再对照联信表重排顺序——一点错位,整段情报都会报废。那年她只睡过一个完整的中秋夜,其余节假日都守在电台旁。试想一下,十六岁的姑娘,端着温度计似的耳机,夜深时难免做个青春梦,却必须随时被军号叫醒。

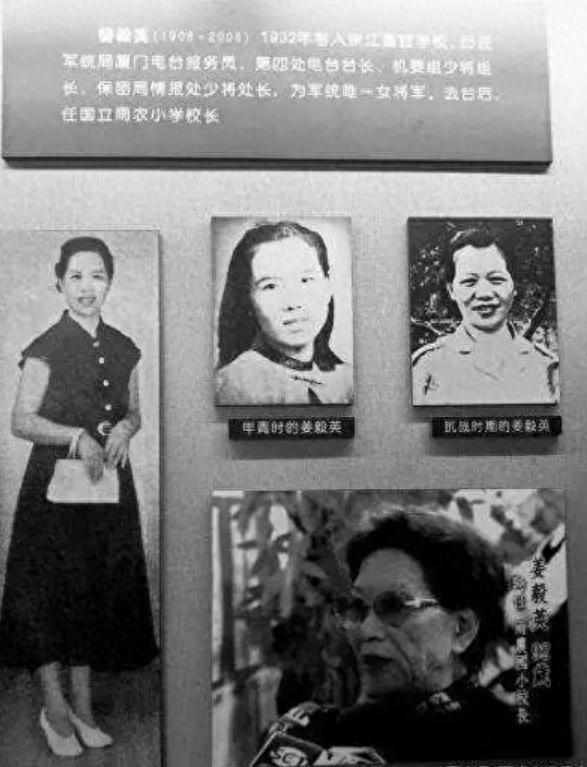

有人讲军统特务阴鸷狠辣。王庆莲见识到的,却多是机关里的井然与冷静。兄弟部门曾抓获一名日本间谍,送到本部审讯时满身是血,王庆莲隔着玻璃望见,心里砰砰直跳。科长姜毅英皱眉,挥手让押解人员止血包扎后再问话。她事后对同事轻声说:“人命关天,不能干脏活坏事。”这种语气,她此后只听过一次。

姜毅英是王庆莲的直接上司。两人既是江山老乡,又是“长辈—小辈”关系。老乡情谊并未降低要求。王庆莲年轻爱美,偶尔用胭脂点腮,被姜毅英当众批评,记大过一次。下班归宿舍,她低头闷泣,另一位译电员偷偷递纸巾:“别当真,大过留记录,戴老板只看你后头表现。”悄悄话简短,鼓劲却实在。

重庆大轰炸日益频繁,本部分散下乡。山区空气凉爽了,夜里却更静,任何一点异常都显得刺耳。1945年8月,日本投降的消息通过内部电台先一步传来。译电科的灯彻夜不熄,大家轮流核对电码。凌晨,窗外鸡鸣,驻地才爆发一阵压抑许久的喊声:“完了,鬼子完了!”王庆莲听见,泪水噗地落下。那时候,她并不知道自己一生将会兜转更大风浪。

抗战结束,军统局改为保密局。1946年夏天,王庆莲递交长假申请。表面理由是“母病在床”,实则与姜毅英产生隔阂。局里未多追问,批了三个月。她回到江山,接到调令数次都以“家中情况特殊”搪塞过去。1949年春天,保密局电函催她去台湾,她只回了九个字:“母老且病,暂难远行”。

新中国成立,她在杭州粮食公司做出纳。五十年代初“审干”运动,前史被人翻出,顶着“反革命嫌疑分子”标签,她被下放乡间。白天参加劳动,夜里写自传,写到译电科部分,自觉没有流露真机密,仍担心字句出错。那时她才二十四岁,背上已压着几重身份。生活重担逼得她做了一个决定——与丈夫汪含芳结婚,让两个孤儿互相作伴撑日子。

运动此起彼伏,标签也在变换。1965年,她的第二任丈夫因言论问题被划为右派,再次株连她。孩子在学校被嘲“特务的崽”抬不起头。王庆莲深夜听到儿子哭,嗓音沙哑又小:“妈,为什么同学不和我玩?”她抱住孩子一句话没说,眼泪浸湿枕巾。

1978年之后,中央提出“拨乱反正”。一年又一年,文件下达,审查重开。1979年冬天,丈夫先行平反,被安排到塘栖饮服公司下属棒冰厂。1981年1月,王庆莲也领到通知,工龄补记23年,退休金39元。数字不大,却象征彻底摘帽。她提着布袋回家,邻居打趣:“老王啊,总算熬出头喽。”她笑答:“先过日子要紧,以前的苦翻完篇。”

晚年的王庆莲保持读书习惯。她喜欢翻《史通》与《孙子兵法》,理由简单:“译电练脑子,不能荒废。”老屋墙上挂着三张照片:母亲遗像、自己穿旗袍的黑白照、三个儿子在校园操场的合影。访客常被最后那张吸引,背景破旧,却洋溢快活。王庆莲指着说:“他们如今都成家立业。我亏欠得多,好在日子还长。”

当记者问及那句“共产党养我31年”,她沉默片刻,端正坐姿,像回到译电科的工作台:“事实在此,党给我生活、给我名分、给我子孙一个光明路。我从内心里感激,这不是口号。”声音并不高,却字字铿锵。随后她轻描淡写补充一句,“我对不起的人也多,母亲、孩子,还有当年跟我一起挨批的同事。”语气带着遗憾,但并不软弱。

王庆莲的故事,没有惊天动地的枪战,也没有缜密布局的谍战桥段。更多是平凡生命在宏大时代浪潮中的起伏。她年少入军统,本意图温饱;青年涉政治旋涡,饱尝沉浮;中年苦守乡间,盼望晴空;老年得享安定,心怀感恩。人生像一条折线,拐弯处暗藏机锋,直线段平稳旷长。

有人问,王庆莲是否后悔过当年那场报名。她轻摇头,笑出几道皱纹:“十几岁的小丫头,哪懂远近?饿肚子才是真的。若没那三年译电,我恐怕早嫁进田里,病死也说不定。”她说完,抓起蒲扇,向门外喊孙子吃饭。院里树影交错,蝉鸣一阵高过一阵,老人的身影在斑驳光线里显得格外舒缓。

采访结束,录音笔里的略显沙哑的嗓音仍在回荡。短短几句话,是她对过去最简洁的概括,也是对时代最坦然的注解。