洗脸巾作为大多数家庭日常必备的清洁用品,以其“用完即丢”的便利性深受欢迎。然而,央视最新曝光的一则检测报告,却让这份便捷蒙上了阴影——23款抽检洗脸巾中,21款被检出化学残留,检出率超90%,部分产品甚至含神经毒素。

曾几何时,一次性洗脸巾因“避免细菌滋生”的卖点迅速占领市场,成为家庭洗手台的标配。但广州市监部门的抽检报告却撕碎了这一“卫生幻觉”:23款产品中仅2款合格,核心问题指向肉眼不可见的化学残留物。

这些残留物并非普通杂质,而是可能引发慢性中毒的神经毒素与致癌物。例如,检测中发现的二硫化碳可通过皮肤渗透,长期接触会导致记忆力下降、手脚发麻,甚至加重肝肾负担。部分产品残留量超安全阈值一倍以上,甲醛含量也接近临界值。

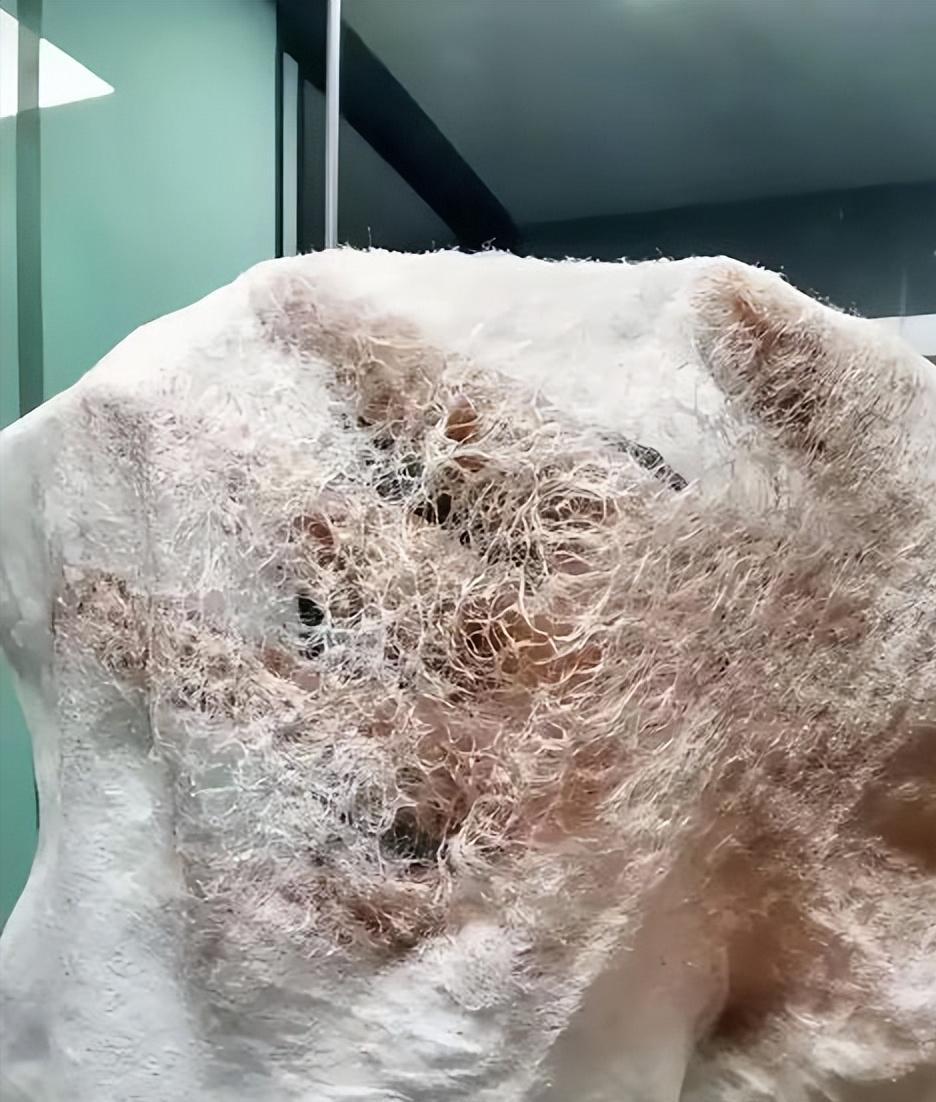

问题根源直指企业为压缩成本采用的“粘胶纤维”。这种材料成本仅为纯棉的1/3,但生产过程需大量使用硫酸、二硫化碳等化学品。若工艺不过关或减少水洗环节,有毒物质便会残留在成品中。

更隐蔽的是营销话术的误导:商家用“植物纤维”“木原纤维”等概念模糊化纤本质,甚至以“绵柔巾”冒充“棉柔巾”(前者可能完全不含棉)。江苏省消保委的检测显示,许多标榜“100%植物纤维”的产品实际为化纤,棉含量微乎其微。

化学残留的危害具有隐蔽性,但长期影响不容小觑:

此外,问题不仅限于洗脸巾。央视抽检发现,50款保温杯中19款重金属超标;乳胶枕可能含致癌物苯乙烯;卫生纸细菌超标十几倍……日常用品正成为“健康刺客”的重灾区。

面对系统性风险,消费者需主动出击,掌握以下辨别技巧:

解决系统性安全问题需多方参与:

当消费者练就“火眼金睛”,劣质产品自然失去市场。唯有企业、平台与消费者形成合力,才能筑牢日常用品的安全防线。

信息来源:界面新闻-央视曝光,23款洗脸巾21款含化学残留,这些“坑”你踩了吗?