【导语】1935年11月1日南京中央党部大楼前,三声枪响划破历史长空。刺客孙凤鸣三枪击中汪精卫的背后,不仅是一场未遂的刺蒋行动,更是一个普通士兵用生命践行民族大义的悲壮史诗。这场震惊中外的刺杀案,至今仍折射着特殊历史时期中国人的家国情怀。

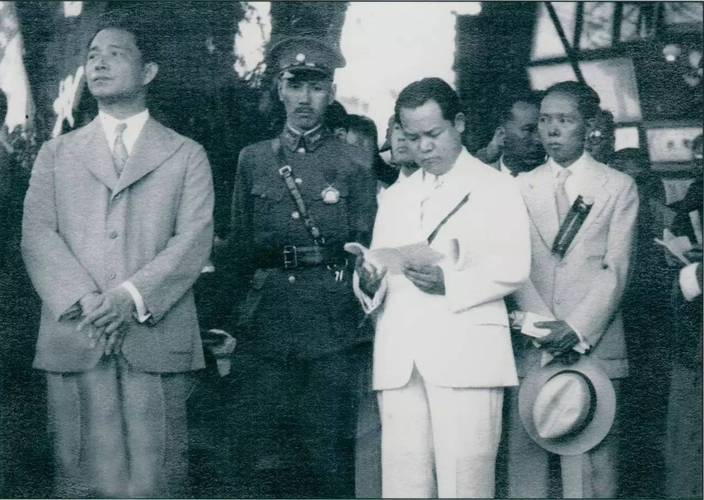

1935年11月1日上午,国民党四届六中全会闭幕式现场,中央委员们正在党部大楼前列队合影。汪精卫端坐首排中央,张继、阎锡山、张学良等政要分列两侧。当摄影师按下快门的瞬间,人群中突然窜出记者模样的孙凤鸣,左轮手枪连发三响:

鲜血瞬间染红汪精卫的长衫,这场中华民国史上最著名的刺杀案就此爆发。但鲜为人知的是,孙凤鸣的真正目标并非汪精卫——这个曾在十九路军担任排长的神枪手,早已将枪口对准了国民党最高领袖蒋介石。

1934年国民党四届五中全会期间,孙凤鸣首次混入会场却未敢动手。次年8月,他在武汉至南京途中设伏,终因蒋介石车队速度过快而失败。1935年11月1日,这位30岁的江苏汉子做好了必死准备:

壮行宴上,华克之举杯道:「大丈夫建功立业,流芳千古!」孙凤鸣昂首回应:「洒热血,掷头颅,救国家,救民族,在所不惜,虽死何憾?」这场诀别对话,预示着即将到来的生死抉择。

当日蒋介石未现身合影现场,成为改变历史走向的关键。据其日记记载,他发现张学良、冯玉祥等军阀均带双护兵入场,顿生疑虑:「秩序很不好,说不定要出事,我决定不参加合影。」

这个多疑的决定,直接导致汪精卫成为替罪羊。作为国民政府行政院长,汪精卫执意下楼合影,既为展示政治地位,也暗含与蒋介石分庭抗礼之意。当孙凤鸣发现蒋介石始终未现身时,大烟泡药效已开始发作,手部颤抖的他面临终极抉择:

最终,这个曾因拒绝「剿共」而脱下军装的爱国者,将枪口转向了签订《淞沪停战协议》的汪精卫。三声枪响后,张继拦腰抱住刺客,张学良踢飞手枪,卫兵开枪将孙凤鸣击倒在地。

重伤的汪精卫在妻子怀中对蒋介石留下遗言:「蒋先生……你今天明白了吧,我死之后,你要单独负责了。」这句暗藏玄机的话语,引发国民党内部激烈猜疑。陈璧君当众质问蒋介石:「这是你们组织部干的吧?!」

被捕后的孙凤鸣遭受严刑逼供,戴笠下令每小时注射十次强心剂续命。当审讯官追问幕后主使时,这个「大老粗」士兵的回答震撼全场:「要我刺汪的主使人,是我的良心。」在生命的最后时刻,他拼尽力气留下遗言:

「看看四周,华北在沦陷,东北已丢失,政府却在打内战!我不是任何党派的工具,只是一个不愿做亡国奴的中国人!」

这场刺杀案在国民党内部引发地震:广西李宗仁发电质问安保漏洞,福建陈铭枢、李济深被列为怀疑对象,暗杀大王王亚樵也遭牵连。但真相远比政治阴谋更震撼——一个普通士兵用生命践行了最纯粹的爱国理念。

孙凤鸣的遗言,揭露了1931-1935年间中国面临的残酷现实:东北三省沦陷、华北告急、上海两度沦陷,而国民政府却将主要精力用于五次围剿红军。这种「攘外必先安内」的政策,最终催生了这场用鲜血书写的抗议。

当历史的车轮驶过八十余载,刺汪案的枪声依然在回响。它不仅记录着特殊历史时期的政治博弈,更铭刻着一个民族在危亡关头的觉醒与抗争。孙凤鸣们用生命证明:当国家蒙辱、人民蒙难时,总会有普通人挺身而出,以最决绝的方式守护民族尊严。