在抗战题材的影视作品中,我一直秉持着一个独特的评判标准——

“凡有女大佐,必然是烂片。”

这一观点并非空穴来风,而是基于对众多抗战剧的深入观察与分析得出的结论。实际上,不仅限于大佐这一职级,只要剧中出现日本女军官(此处特指非护士、辅助人员等非战斗角色),那么该剧大概率质量堪忧。

有人或许会提出异议,比如提到历史上的川岛芳子。但需要明确的是,川岛芳子并非日军的正式军官,她所挂的是伪满安国军的军衔,其身份背景与日军正规军官有着本质区别。

回溯历史,当时的日本军队属于典型的旧式军队,军官与士兵之间的界限极为分明。军官阶层往往代表着贵族或精英群体,而士兵则被视为执行任务的“工具”。在这样的体制下,女性几乎不可能进入陆士或江田岛等军事院校接受正规军官培训,加之日本军队并未设置类似文工团的女性军事单位,因此女性军官在日本军队中几乎是不存在的。

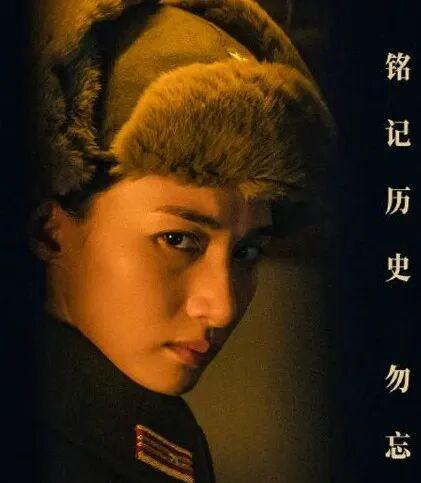

然而,在近期上映的抗战题材电影《731》中,却出现了令人瞠目结舌的一幕——

女少佐角色的登场。

面对这样的设定,我不禁要问:这还有必要继续观看吗?

不出所料,当我提出这一质疑时,立刻有该电影的粉丝前来反驳。

为了更深入地理解这一角色,我查阅了相关资料。按照电影中的设定,这个角色名为今村加代,是石井四郎通过活体剖腹产手术诞生的婴儿,且为中国血统。石井四郎将她养大后,利用她来奴役中国的受害者。

这一情节设置之荒谬,简直令人难以置信。假设鬼子在1931年占领东北后立即进行这一手术,那么到1945年日本战败时,这个女孩也才仅仅14岁。一个14岁的少女,竟然能够成为日本军队的少佐,这简直是对日本军制的极大讽刺。难道日本真的已经到了成年男性全部战死,不得不让未成年少女来充数的地步了吗?

抛开军制上的不合理和年龄上的不可能性不谈,导演设置这样一个角色的目的究竟何在?难道仅仅是为了展示日本人的邪恶吗?他们将一个中国女孩养大,再让她去毒害自己的同胞,这种设定不仅缺乏逻辑性,更忽略了养育一个孩子所需付出的巨大精力和时间。鬼子真的有这种耐心去抚养一个婴儿长大成人吗?他们究竟是在进行人体实验,还是在做慈善事业呢?

这种设定无疑是偷懒的表现。导演完全可以直接借鉴杨康式的角色设定,让一个认贼作父的角色在心理挣扎中展现人性的复杂。然而,这种简单的套作在高考作文中都不及格,更何况是在一部旨在反映历史真相的抗战剧中呢?

更令人匪夷所思的是,有些电影粉丝竟然认为今村加代这个角色影射了无数为鬼子卖命的汉奸。这种观点简直荒谬至极。难道今天我们不能拍摄真实的汉奸形象了吗?《地道战》里的汤司令、《地下交通站》里的贾队长、《小兵张嘎》里的胖翻译等经典汉奸形象,哪一个不是深入人心、令人难忘?

导演放着众多真实的汉奸形象不拍,却选择一个被日本人养大的中国女婴作为汉奸的代表,这简直是对受害者的污蔑。这种做法不仅缺乏历史真实性,更违背了艺术创作的初衷。

无论粉丝们如何洗白,“有女大佐”这一设定已经成为抗战剧、片的烂片金标准。

《731》这部电影非但没有颠覆这一标准,反而将其砸得更加瓷实。与其观看这样一部充满荒谬设定的电影,我还不如重温《亮剑》中平安县城李云龙和秀芹的对话,或者看看李德邻在台儿庄指挥若定的英勇场景呢。