“五代母系犹太血统证明?

我姥姥的姥姥是不是犹太人,谁说得清!

”——2024年3月,以色列议会把《回归法》直接拧紧,开封老胡同里那群姓赵姓艾的街坊,瞬间被挡在安检门外。

过去一年,只有7个人拿到极端正统派拉比法庭的“通关文牒”。

我蹲在鼓楼夜市啃羊肉串,脑子里只剩一个问号:千年前的犹太商队,到底给后人留了门票,还是留了张白条?

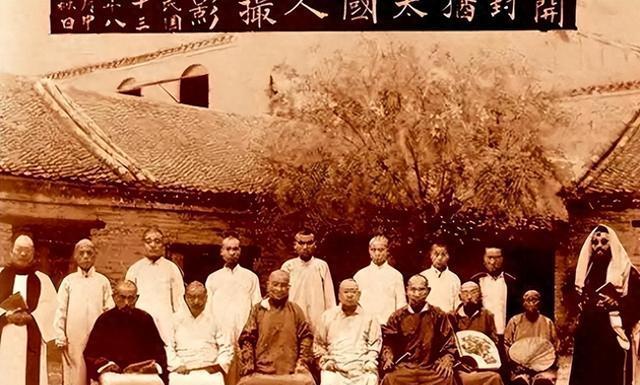

老开封人管他们叫“七姓八家”。

小时候我只记得隔壁艾奶奶家过年不吃发面饼,说是“逾越节”,我们一群小孩蹲在门槛上,看她拿筷子戳无酵馒头,觉得怪可怜。

现在才知道,那口锅从宋朝传到2024年,早被黄河泥沙淹了七回,可他们还在刷锅洗碗,怕把“犹太”两字洗没了。

今年更离谱。

以色列内政部甩出新考卷:613条诫命,全希伯来语笔试,通过率不到5%。

我表妹在开封高中教选修《丝路犹风》,拿模拟题给我看,第一题就是“安息日能不能撕卫生纸”。

我直接翻白眼——撕卫生纸都成考题,这哪是回家,这是高考PLUS。

更扎心的是基因报告。

复旦和特拉维夫大学联手抽血,23%的人身上能逮到J1-M267犹太标记,可平均78.6%是汉族血。

数字冷冰冰,落在人身上就是笑话:艾家老三拿着报告去签证官面前,对方一句“你比我还像河南人”,直接盖拒章。

老三回来把报告撕了,晚上照旧去鼓楼吃灌汤包,蘸醋的动作比谁都中原。

市政府今年干了件人事,批了个“犹中文化交流中心”,复原犹太会堂门头,还摆双语石碑。

剪彩那天,我路过看到两个老爷子抱着石碑哭,一个用开封话,一个蹦希伯来单词,谁也听不懂谁,但鼻涕眼泪混一块,看着挺真。

中心门口卖糖葫芦的大姐说得好:“哭啥,户口都落不上,碑再亮也当不了学区房。

最尴尬的是户籍栏。

全国人口普查,412人在民族一格手写“犹太”,系统不认,娃高考加不了分。

老李家的闺女今年高三,模拟成绩630,搁回族能加10分,她啥也没有。

老李喝了二两闷酒吼:“加不了分也罢,别把我闺女当外国人就行。

”一句话把全桌干沉默。

有人拼命想出去,有人拼命想回来。

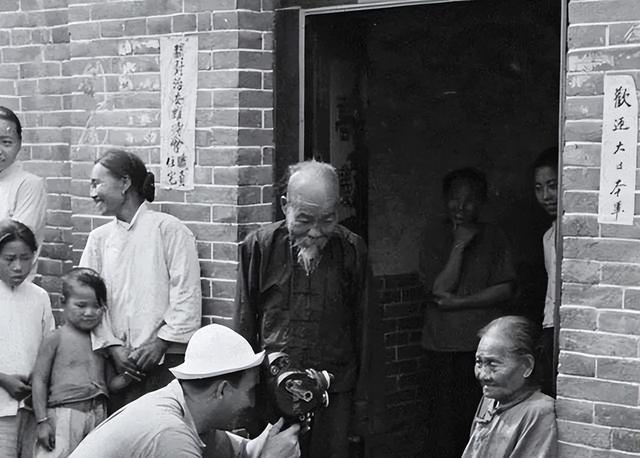

以色列派了仨宗教老师,一年只能待90天, Passover 那天凑不齐十个人做礼拜。

两位八十多岁的老头老太太拄着拐杖背《示玛篇》,背一半忘了词,旁边中国游客举着手机拍短视频,配文“开封最孤独礼拜”。

我刷到视频,心里骂一句:孤独个屁,人家只是背累了。

跨国婚姻数据更魔幻。62%的开封后裔找了中国配偶,28%嫁娶欧美犹太人,只有10%真跟以色列公民结婚。

说白了,大家用脚投票:面包比《托拉》香,开封比耶路撒冷暖。

爱情面前,血统算个P。

我半夜回家,路过理事厅街,看见艾奶奶孙子在路灯下学希伯来字母,小嘴嘟得跟吹糖人似的。

我问他干嘛呢,他说“万一哪天能去以色列上大学”。

我摸摸他脑袋,没忍心告诉他:你妈连 Passover 都蒸包子了,你还背啥字母表。

千年过去,犹太商队早成黄土,开封城墙也重修了八回。

留在这里的人,身份证写着汉族,胃里装着胡辣汤,梦里偶尔闪出哭墙的影子。

他们不再问“我是谁”,而是问“今晚吃啥”。

答案永远是:羊肉炕馍,多放孜然。

想走的人,被试卷、基因、签证官轮番打脸;想留的人,发现夜市比哭墙更热乎。

血统、信仰、分数、户口,层层加码,最后抵不过一句:家在哪,胃最清楚。