中国新闻周刊记者:徐鹏远

发于2025.10.27总第1209期《中国新闻周刊》杂志

在当代文坛,作家路内始终以独特的创作姿态引人注目。他写小说从不依赖提纲,无论故事架构多么繁复、人物群像如何庞大,都能在脑海中勾勒出清晰脉络后提笔创作。这种看似随性的创作方式,却能精准把控创作周期——从开篇到收尾,时间误差始终控制在合理范围内,即便灵感如泉涌或陷入创作瓶颈,作品依然能按预定节奏完成。

这种创作特质在最新长篇《山水》中体现得淋漓尽致。这部酝酿十年的作品,2023年底动笔,原计划一年完成,最终于2025年除夕收官,实际耗时十四个月。当最后一个字落定,路内惊觉自己已跨越50岁门槛,正式步入中老年作家行列。

'这是我50岁后完成的首部作品。早年埋在心底的故事,随着阅历增长会产生新的理解。年轻时若仓促动笔,或许也能成就佳作,但既然未写,便是命运安排。'路内接受《中国新闻周刊》专访时坦言,'未来我可能不再涉足这类历史题材创作。'

作家路内。图/受访者提供

家族记忆:历史长河中的个体印记

《山水》以1936年至1996年为时间轴,通过司机路承宗的人生轨迹,展现中国现代化进程中的社会变迁。这个姓氏的选择暗含深意——路内上一次使用'路'姓命名主角,还要追溯到'追随三部曲'中的路小路。那个混迹技校、工厂与社会的青年形象,至今仍被视为带有自传色彩的经典角色。

'我祖父是洋车夫的儿子,20世纪30年代在上海学会驾驶,曾为杜月笙学生、台湾银行苏州分行行长开车,甚至将卡车开上抗美援朝战场。'路内回忆道。祖父作为民间支援司机,多次与死神擦肩而过——某次执行任务时,美军战机反复锁定其驾驶的卡车,却始终未发动攻击。这些家族传说,成为《山水》创作的原始素材。

2014年与影视从业者的闲聊,成为创作契机。当路内讲述祖父驾驶的卡车既有苏联吉斯也有美国道奇时,对方追问细节的举动,让他开始重新审视这些零散记忆。'祖父很少提及战争经历,老一辈似乎都遵循着某种默契。'为补全历史拼图,路内查阅大量亲历者回忆录,观看黑白电影揣摩民国语态,这些准备为他打开了从未涉足的创作领域。

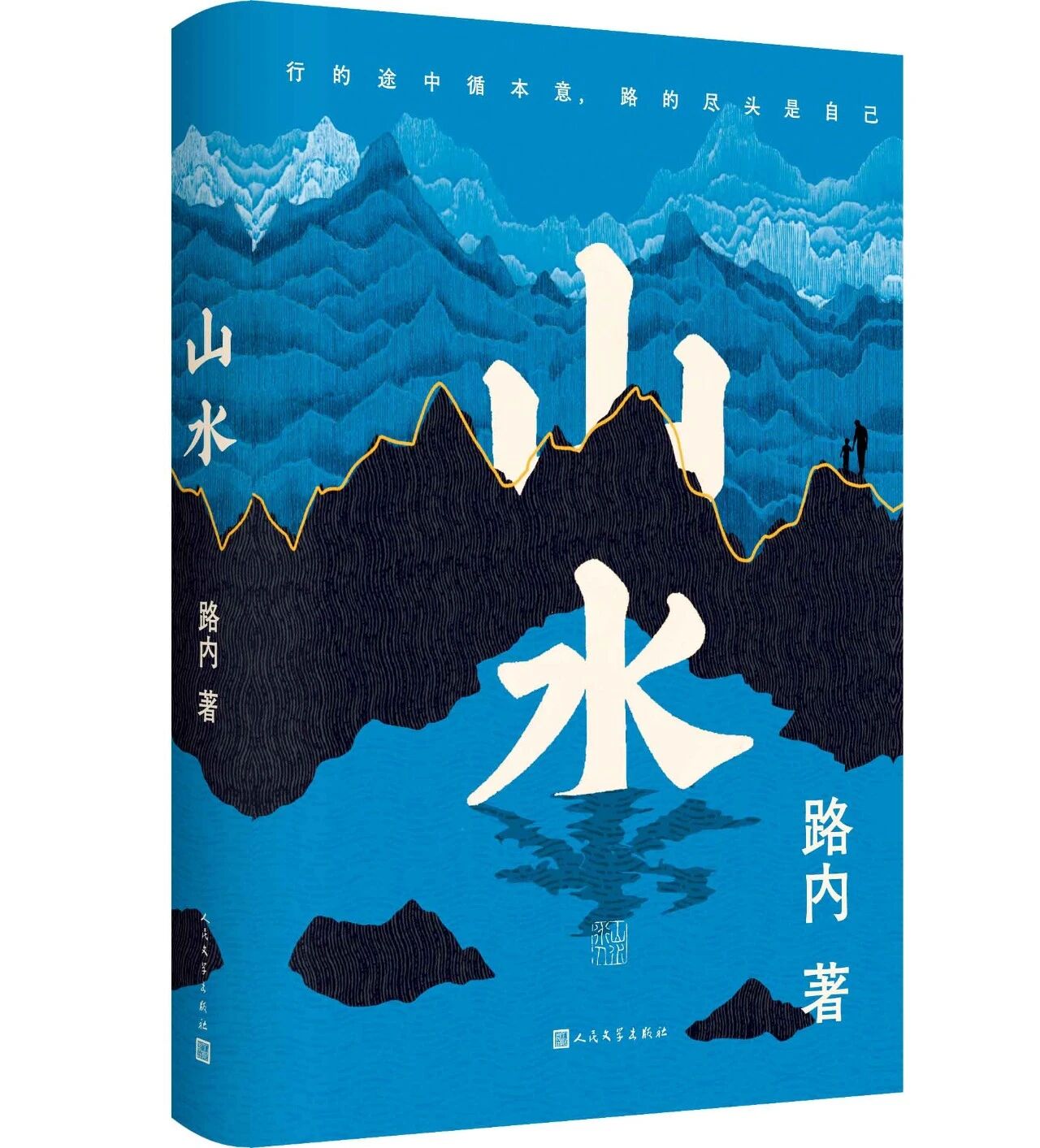

作家路内以及他的著作《山水》 图/受访者提供

时代切片:流动社会中的生命图景

2015年,42岁的路内做出重要创作决定:优先完成《雾行者》。这个决定源于与友人的对话——当听到对方讲述卧底记者经历时,他突然意识到某些时代质感正在消逝。'1998年我在重庆看仓库的经历,现在想来简直像谍战片。'当时公司派他调查销售员卷货潜逃事件,抵达后才发现当地混乱远超预期:仓管监守自盗、销售被骗货款的现象屡见不鲜。

这种时代反差深深烙印在路内记忆中。'现在的火车站布满监控,三十年前却是犯罪高发地。'但他同时怀念那个充满可能性的年代:'如果不是那个流动、重组、野生的时代,我可能终生困在国营糖精厂的三班倒里。'

在《雾行者》中,路内通过几个同龄人的命运,描绘了一代人的无聊、躁动、梦想与伤感。'这部作品带有史诗感,我想呈现时代进程与当下的隐秘关联。'这种创作理念,与阿乙评价其'从社会和时代里切下作品'的论断不谋而合。

从《少年巴比伦》到《慈悲》,路内的创作始终在个人记忆与社会变迁间寻找平衡点。'当大量工厂消失、工人新村拆除时,我既困惑于个体命运,也困惑于时代巨变。这种困惑构成了我的现实主义创作基调。'

创作转向:在历史褶皱中寻找人性光芒

《山水》的创作构想充满野心:以汽车为象征物展现中国现代化渴望,通过师徒父子关系折射观念变迁,探讨中国历史秩序的崩溃与重建。但路内清醒意识到:'小说不能成为历史的附庸,真正的历史小说必须处理政治问题。'

完成《雾行者》后,路内陷入创作瓶颈。2020年疫情爆发期间,他甚至考虑转写爱情小说。直到2023年,王朔《起初》的反史诗写作给他启发:'可以写一个家庭故事,让历史在人情世故中自然流露。'

这种创作转向体现在叙事结构上。为避免时间跨度导致的头重脚轻,路内打破线性叙事:奇数章节回溯往昔,偶数章节聚焦当下,两条线索交织推进。'《山水》有两个开头,写完它们我就看清了小说全貌。'

文学修行:五十岁后的创作新境

完成《山水》后,路内进入创作休整期。他计划将苏州弹词《三笑》改编为白话小说,重现张爱玲重写《海上花列传》的文学传统;同时想描绘第一代白领如何投身时代洪流,构成今日社会阶层的重要组成。

'50岁后应该进入另一种创作状态。'路内引用'五十知天命'的古训,认为文学创作也应是自我修行。'60岁前保持稳定创作,可能再出两三本书,然后转向短篇写作。'他笑称自己发表过的短篇作品屈指可数,除《十七岁的轻骑兵》外仅有一篇。

回望创作历程,1998年作为仓管员的路内发表处女作《萌芽》,却陷入长达八年的失语期。直到2006年母亲突发脑梗去世,悲伤中他重拾笔墨,用两个月写出18万字的《少年巴比伦》。当这部作品登上《收获》杂志时,站在天桥上的他终于确认:自己可以成为一名作家。

《中国新闻周刊》2025年第39期

声明:刊用《中国新闻周刊》稿件务经书面授权