中国新闻周刊记者:徐鹏远

发于2025.10.27总第1209期《中国新闻周刊》杂志

作家路内拥有一种近乎神秘的创作能力——他写小说从不列提纲。无论百万字长篇还是复杂多线叙事,所有布局都在脑海中自然生长,创作周期却能精准如钟表。这种矛盾的特质在他最新长篇《山水》中再次显现:这部酝酿十年的作品,从2023年底落笔到2025年除夕结稿,十四个月的创作周期与最初规划分毫不差。当最后一行字敲下时,路内突然意识到自己已跨过50岁门槛,正式步入中老年作家行列。

作家路内。图/受访者提供

《山水》以六十年时空跨度(1936-1996)构建叙事框架,主角路承宗的司机身份暗藏家族密码。这个姓氏让读者瞬间联想到路内早期代表作"追随三部曲"中的路小路——那个混迹技校与工厂的叛逆青年,曾被视为作家自传的镜像。但此次选择"路"姓,实则源于路内祖父的真实人生:这位洋车夫之子20世纪30年代在上海习得驾驶技术,先后为杜月笙学生、台湾银行苏州分行行长效力,最终将卡车开上抗美援朝战场。

"祖父属于民间支援司机群体。"路内向《中国新闻周刊》透露,上海作为汽车重镇,大量司机以各种方式奔赴前线,许多人长眠异国。他祖父的卡车曾遭美军战机锁定,但对方反复俯冲却始终未开火,这个未解之谜成为小说创作的起点。尽管家族故事零散,但亲历者回忆录与民国黑白电影的双重滋养,让路内逐渐拼凑出那个时代的轮廓。"祖父从不炫耀战争经历,这种沉默反而让我觉得必须写点什么。"

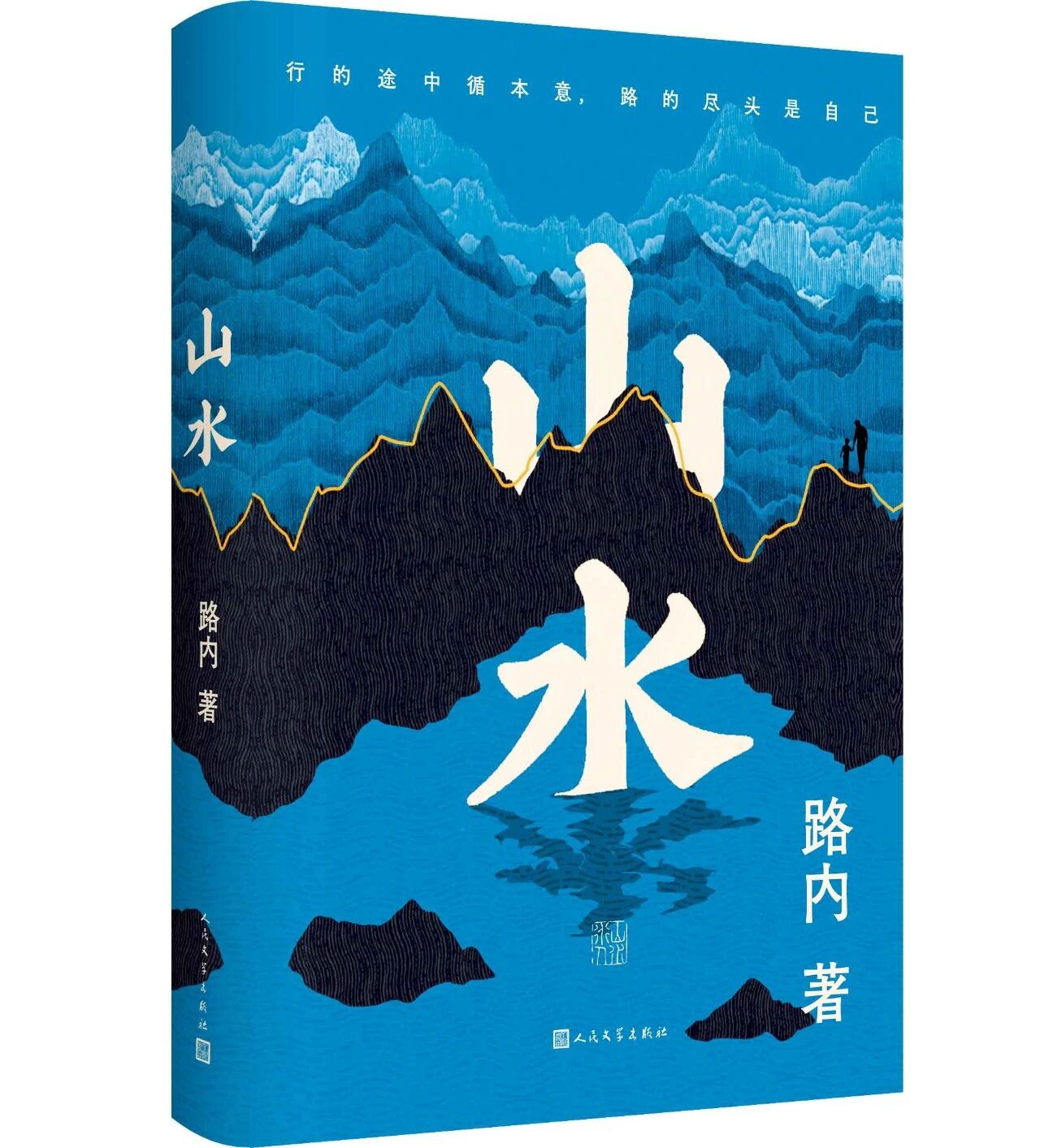

作家路内以及他的著作《山水》 图/受访者提供

2015年,42岁的路内面临创作转折点。当朋友讲述卧底记者经历时,他突然意识到某些时代质感正在消逝。这种紧迫感促使他优先完成42万字的《雾行者》,通过仓管员、销售员、卧底记者等边缘群体,勾勒出世纪之交的社会图景。"1998年我在重庆看仓库时,同事提醒我小心被砍死街头,这种荒诞现实今天已难以想象。"路内回忆道,火车站从混乱代名词变为安全象征的巨变,让他决定用小说凝固时代切片。

这种创作理念在"追随三部曲"中已见端倪。当国营糖精厂轰然倒塌,路内不仅记录个人成长阵痛,更捕捉到整个工人阶级的集体迷失。"工厂拆迁带来的不仅是环境消失,更是对时代变迁的困惑。"他强调,真正的现实主义不应局限于个人情怀,而需呈现个体与时代的共振。作家阿乙曾评价:"路内的作品是从社会和时代里切下来的。"

《山水》的创作历程充满波折。路内原计划通过汽车象征现代化渴望,用师徒关系展现观念变迁,但始终找不到核心叙事线索。疫情期间的自我隔离让他顿悟:与其追求宏大历史叙事,不如聚焦家庭史中的时代注脚。最终采用双线结构:奇数章节回溯往昔,偶数章节观照当下,两个时空在人物命运中交织碰撞。

完成这部14个月写就的作品后,路内进入创作休整期。他透露未来可能尝试两个方向:一是将苏州弹词《三笑》改编为白话小说,延续张爱玲重写《海上花列传》的传统;二是聚焦90年代末第一代白领,记录他们如何被时代洪流裹挟前行。"60岁前保持稳定输出,之后可能转向短篇创作。"这位刚跨过知天命门槛的作家坦言,文学对他而言已从生存手段转化为自我修行,"小说的好坏不以长短论英雄"。

回望创作生涯,路内始终保持着独特的时代敏感度。从1998年发表处女作《萌芽》的5000字小说,到2007年《少年巴比伦》登上《收获》引发的轰动,再到如今《山水》对历史与现实的双重凝视,他始终在用文字丈量时代变迁。正如他在50岁生日后的创作宣言:"某些意义上,人生轨迹本身就是最沧桑的历史动力。"

《中国新闻周刊》2025年第39期

声明:刊用《中国新闻周刊》稿件务经书面授权