中新网银川11月6日电 (记者 李佩珊)“这口养活回、汉、满、傣等多族乡亲的老井,就是民族团结最生动的注脚。”11月6日,宁夏银川市贺兰县京星农牧场京宁村党支部书记冯建忠站在村部展厅里,凝视着陈列的老物件感慨万千。展厅玻璃柜中,斑驳的木制水桶与生锈的铁质井绳,无声诉说着跨越六十载的温情故事。

图为京宁村现代风貌。冯建忠 摄

从黄河滩涂的荒凉之地到多元共融的幸福家园,冯建忠以“发展见证者”与“基层实践者”的双重身份,亲历了贺兰县这幅民族团结的壮美画卷。1955年,他的祖辈作为北京知青支边队伍的一员,历经三天三夜颠簸抵达这片陌生土地。面对沙化严重的滩涂和迥异的生活方式,当地回族村民主动伸出援手,手把手传授耕地、播种、牲畜饲养等生存技能,在漫天黄沙中播下团结的种子。

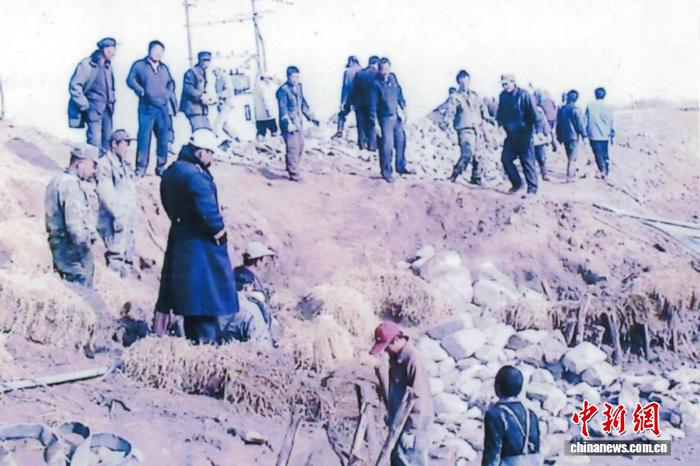

图为京星农牧场建设初期场景。(资料图)京宁村供图

在冯建忠的童年记忆里,村中那口深达二十米的砖砌老井承载着最温暖的集体记忆。“没有自来水时,全村人、牲畜都靠这口井维系生命。”他回忆道,夏日炎炎,排队打水的队伍中,回族阿訇帮汉族老人提水桶,汉族青年替满族大娘牵羊羔,井台边回荡着此起彼伏的欢声笑语。这口滋养了七代人的老井,最终在2000年被自来水系统取代,但其承载的团结精神早已融入村民血脉。

农垦初期,知青与村民在政府支持下开展“改土治碱”大会战。知青们运用文化知识改良土壤结构,引进小麦、玉米新品种;回族村民则贡献传统农耕智慧,创新出“沟垄轮作”种植模式。这种优势互补的协作模式,使京星农牧场在90年代成为贺兰县农业技术标杆,亩产粮食较周边地区高出30%。

“2000年后村子变化堪称奇迹。”冯建忠指着展厅新旧对比照片介绍,昔日泥泞土路已变成6米宽的柏油路,低矮土坯房被整齐的砖瓦房取代,全村绿化率达45%,获评“自治区级美丽乡村”。更令他欣慰的是,民族团结传统在新时代焕发新机:回族村民马建国主动腾出庭院开办“民族团结食堂”,为孤寡老人提供免费餐食;汉族村民张慧芳组建“双语志愿服务队”,帮助少数民族群众学习普通话;满族青年王磊创立电商合作社,带动23户村民增收致富。

这种守望相助的精神渗透在日常生活细节中:红白喜事时,各族村民自发组成“互助小组”操办宴席;传统节日里,回族古尔邦节与汉族春节、满族颁金节成为全村盛事,家家户户互赠特色美食;村小学开设“民族文化课”,孩子们用剪纸、刺绣等非遗技艺制作“团结主题”手工艺品。据统计,近五年村内未发生一起民族纠纷,连续三年获评“全国民族团结进步示范村”。

“我们正在筹建岁月陈列中心,用300余件老物件还原移民奋斗史。”冯建忠透露,村里还将推出“银龄关爱计划”,为60岁以上老人提供免费午餐和健康监测;设立“雏鹰奖学金”,每年资助10名各族大学生完成学业;打造“非遗传承工坊”,邀请民间艺人教授剪纸、刺绣技艺,让民族文化在传承中凝聚共识。

从老井边的木桶到智能化的供水系统,从荒滩上的铁锹到现代化的农业机械,京宁村用六十余载实践证明:民族团结不是抽象概念,而是春耕时递来的一把种子,是寒夜里送来的一盆炭火,是代代相传的精神基因。这口滋养了半个多世纪的老井,终将化作中华民族共同体意识的永恒丰碑。