当足球赛场上的争议判罚遇上官方评议的模糊解释,往往会成为点燃球迷情绪的导火索。近期中国足协裁判委员会评议组针对申花与泰山一战中王大雷被推事件的评议结果,因存在三大核心争议,再次将“足协评议”推上舆论风口浪尖。

争议一:球门前保护规则的底线何在?

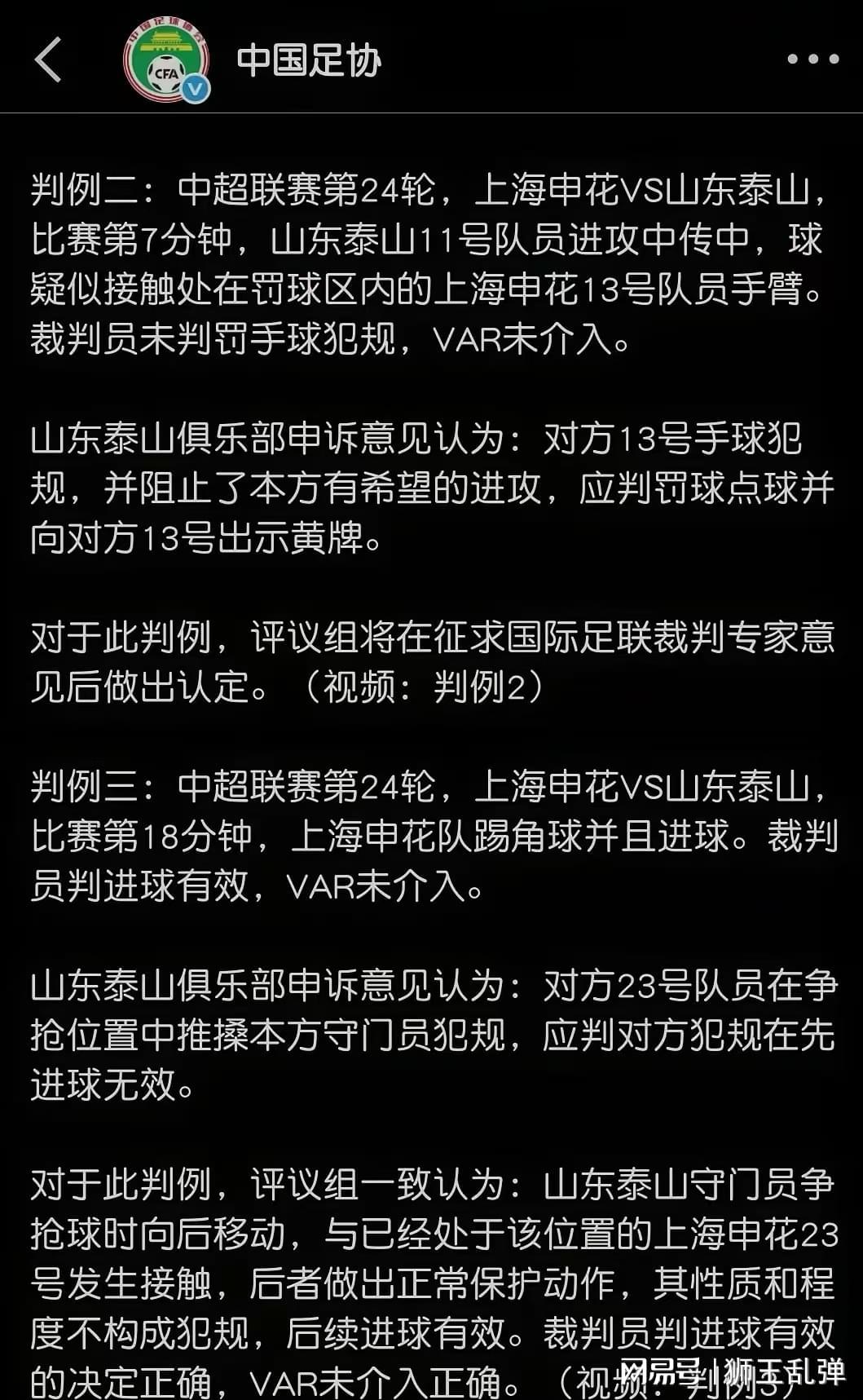

比赛第18分钟,申花队角球进攻时,泰山门将王大雷正后退准备接球,申花球员李可从侧后方实施明显推搡动作,导致王大雷身体失衡错失防守机会,随后汪海健角球直接破门。根据国际足联规则,门将在球门前的合理防守空间和身体平衡应受重点保护,任何干扰其正常防守的主动动作都可能改变比赛结果。然而足协评议组却将李可的动作定性为“正常保护动作”,这一结论立即引发质疑:若主动推搡门将都算正常,球门前规则的底线究竟在哪里?门将的防守权益又该如何保障?

争议二:门将后退防守竟成“过错”?

评议组给出的关键依据是“王大雷争抢球时向后移动,与已处于该位置的李可发生接触”,暗示王大雷的后退防守制造了冲突。但比赛回放清晰显示,李可并非提前占据静态位置,而是主动向正在移动的王大雷靠近并实施推搡。门将在禁区内根据来球调整位置是合理的防守选择,将其正常移动定义为“接触诱因”,不仅违背足球攻防逻辑,更让球迷困惑:难道门将只能站在原地被动挨打,连调整防守姿态的权利都没有?

争议三:提交FIFA的判罚咨询是否真实?

除李可推搡事件外,本场比赛另一争议判罚——马纳法是否手球——也引发泰山队申诉。赛后有消息称足协已将该争议提交国际足联寻求权威解读,但至今未公布具体流程和证据,未说明国际足联回应进度,甚至未明确是否真的提交。这种“只打雷不下雨”的处理方式,让球迷对足协的“诚实”产生怀疑:是真的在寻求公正答案,还是用“提交FIFA”作为拖延或搪塞的借口?毕竟对于关乎比赛公平的争议判罚,公众有权知晓处理进展,而非被模糊信息敷衍。

这三大争议的背后,是球迷对“判罚公平”的迫切期待,也是对足协评议公信力的深度拷问。裁判评议本应是规范判罚标准、化解比赛争议的“减压阀”,但当评议结果与球迷常识认知、足球规则基本精神相悖,甚至用模糊说法回避核心问题时,不仅无法平息争议,反而会加剧球迷对联赛公平性的质疑。

中国足球的发展需要透明、专业、尊重规则的裁判评议体系。希望足协能正视这些被戳中的“痛点”,用清晰的规则解读、公开的处理流程、公正的评议结果,重新赢回球迷的信任——毕竟只有让规则站在阳光之下,才能让足球比赛回归纯粹的竞技本质。

(图片均来自网络图库,若有侵权请联系删除)