乔治·奥威尔是我最为敬仰的作家之一。

他的两部经典作品《1984》与《动物庄园》常被我用来剖析现实中的荒诞现象。在更冷门的《通往威根码头》中,他曾写下这样一句振聋发聩的话:

“并不是每个地方都会无耻地要求矿工付租灯费。”

这句话在当今社会显得尤为讽刺——当我们环顾四周,类似的“无耻”行为早已渗透进生活的每个角落,甚至呈现出变本加厉的态势。

以餐饮行业为例,某些外卖平台不仅收取高额配送费,还通过“车要租、电池要租”等附加服务,将骑手的微薄收入进一步压缩。这种“苍蝇腿上的精肉都不放过”的吃相,在我居住的小区楼下早已司空见惯。

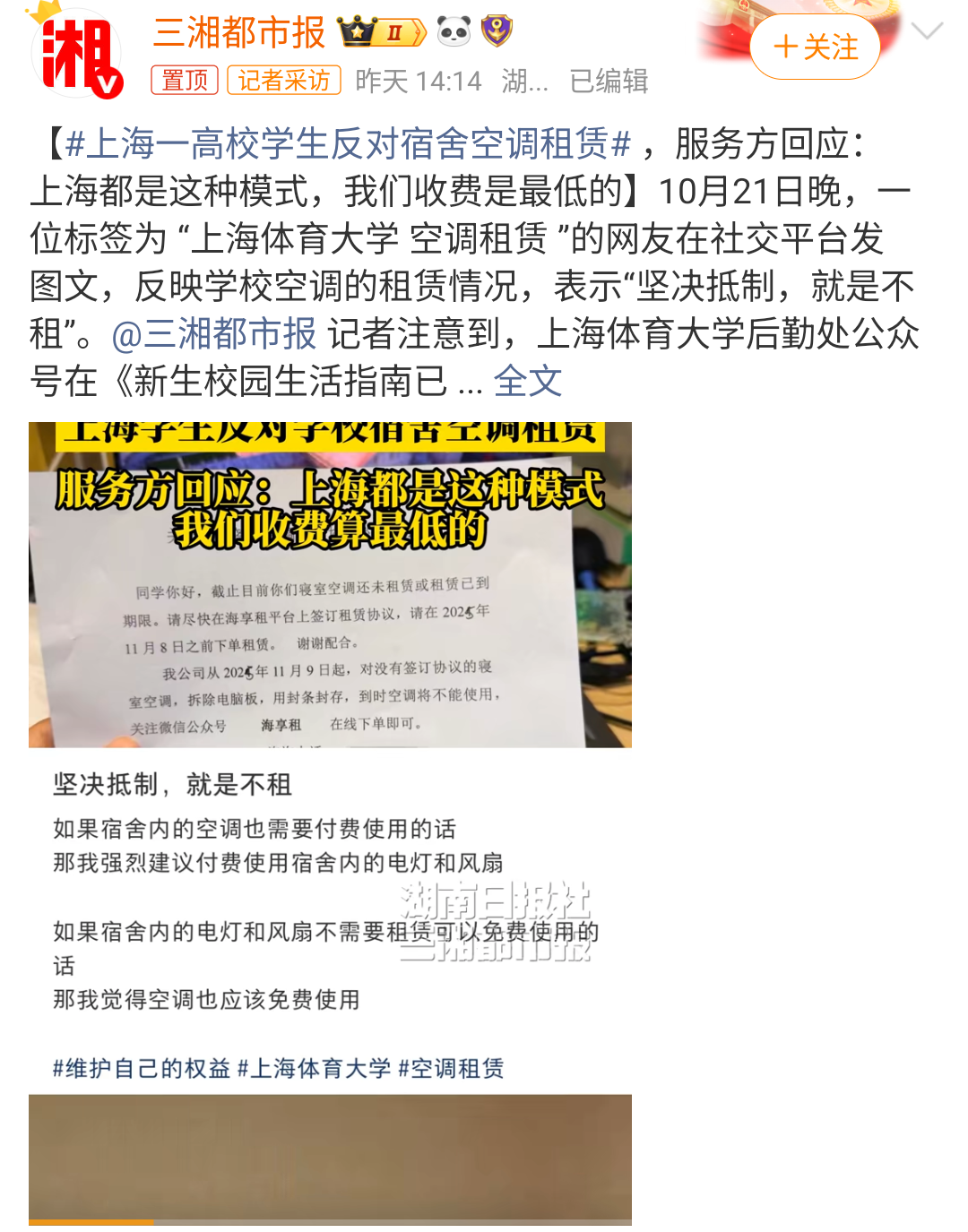

更令人震惊的是,这种“隐形收费”模式正在向教育领域蔓延。近期一则报道引发广泛关注:

某高校四人宿舍的空调四年租赁费用高达1600元,这笔钱几乎足够购买一台全新空调,而租赁期满后空调仍归学校所有。当学生们对比其他高校每年仅100元左右的租赁费时,质疑声如潮水般涌来。

校方与租赁公司声称这是“上海普遍模式”,但学生们很快发现,所谓“自愿选择”实则是个精心设计的陷阱。在夏季最高气温达38℃的上海,空调已成为“不租不能生活”的必需品。这种将基本生活需求与商业利益捆绑的做法,本质上是对学生选择权的剥夺。

从商业角度看,空调租赁堪称稳赚不赔的生意。按每年400元计算,租赁公司2-3年即可回本,之后全是纯利润。而学生支付1600元后,既无设备所有权,也无法享受长期使用价值。这种模式与直接购买空调相比,高下立判。

更值得警惕的是,这种商业化运作正在改变教育生态。许多高校将宿舍管理、餐饮服务等外包给第三方,看似减轻了学校负担,实则将学生需求转化为商业利益。当学校开始通过不透明收费项目盈利时,其教育本质已悄然变质。

这种“外包化”趋势带来的不公平尤为明显。有学生反映,某些高校的留学生宿舍配备空调,本地学生却需支付高额租赁费。这种“消费分层”不仅加剧了学生间的阶层差距,更让教育宗旨发生偏离——学校究竟是在培养人才,还是在经营生意?

当教育被市场化力量主导,学生的“选择”便成了伪命题。学校与企业合作将学生视为利润来源,而非教育主体。这种运作模式下,经济条件较差的学生被迫接受更高费用和更差服务,教育公平荡然无存。

我们不得不追问:教育究竟是为了培养人,还是为了赚取利润?当学校过度依赖商业化运作,当学生的基本需求被明码标价,这样的教育还能称之为教育吗?或许,是时候让教育回归其本质了。