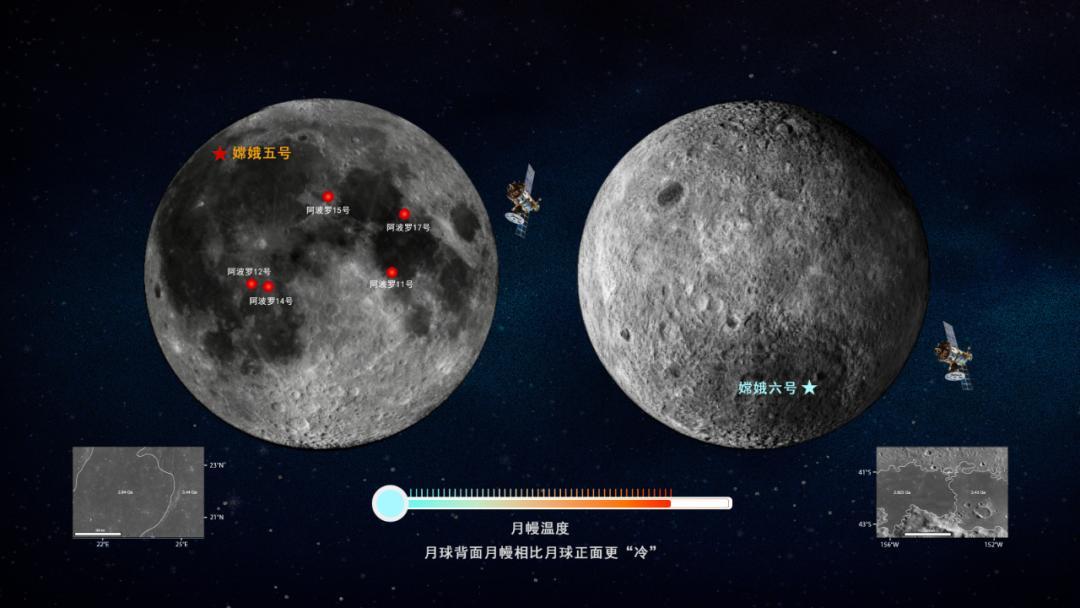

中国探月工程再传重大突破!嫦娥六号任务带回的月球背面月壤样本,通过精密分析揭示了月球正面与背面在温度、水分和地质构造上的显著差异,彻底颠覆了人类对月球的固有认知。这一发现不仅为月球'二分性'假说提供了实锤证据,更引发国际科学界对中美月壤样本科学价值的深度对比。

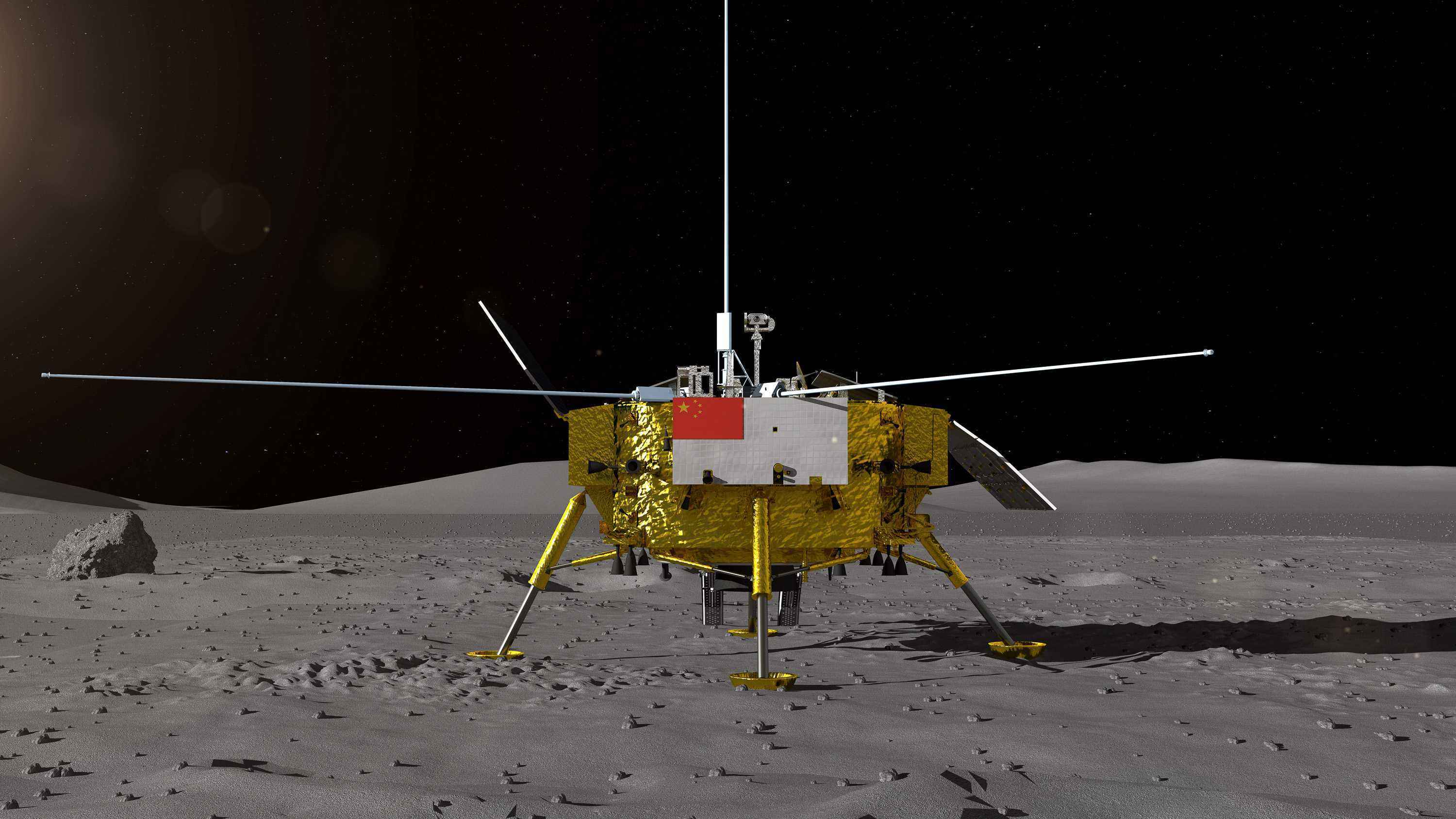

嫦娥六号任务核心目标直指月球背面艾特肯盆地,科学家对带回的1935.3克月壤样本进行多维度分析后,发现背面月幔温度较正面低100℃,含水量高出30%。通过红外光谱和二次离子质谱技术,证实背面月壤中存在羟基(OH)分子,每吨月壤含水约5.6升,彻底推翻'月球是干燥死星'的传统认知。

地质构造差异同样惊人:背面撞击坑密度是正面的1.8倍,月壳厚度达60公里(正面约50公里),钛铁矿含量较正面低40%。这些数据印证了月球形成初期可能存在'南北半球不对称演化'理论,为构建更精准的月球热演化模型提供关键参数。

1978年美国赠送的1克阿波罗月壤(实际分析仅0.5克),受限于当时技术条件,仅确认斜长石、橄榄石等典型矿物。而中国嫦娥五号带回的1731克正面月壤,已发现新型磷酸盐矿物'嫦娥石',并证实月球在20亿年前仍存在岩浆活动,将月球地质寿命延长8亿年。

美国对月壤样本实施严格管控:全球仅发放400余份,每份申请需经NASA多部门审批,研究周期长达3-5年。中国则建立开放共享机制,已向13国21个科研团队提供样本,俄罗斯、欧洲航天局等机构的研究成果陆续发表于《自然》《科学》期刊。

美国阿波罗计划耗资257亿美元(现值约1500亿美元),6次载人登月共带回382公斤月壤,但样本集中于静海、风暴洋等6个着陆点。中国采用'渐进式'策略,嫦娥五号/六号分别实现正面、背面采样,覆盖月球不同地质单元,样本多样性提升300%。

技术手段的代际差异更为显著:中国使用钻取(2米深度)+表取复合采样,获取原位垂直剖面数据;美国阿波罗任务仅进行表层铲取。中国月壤研究所用的扫描电镜(分辨率0.8nm)、激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪等设备,精度较上世纪70年代技术提升两个数量级。

2023年美国NASA局长比尔·纳尔逊公开表示希望研究中国月壤,但受制于《沃尔夫条款》等法律限制,实际合作进展缓慢。反观中国,已建立国际月壤研究联盟,向全球科学家开放申请,首批21个合作项目中,英德联合团队发现月幔物质交换新机制,意大利团队重构了月球磁场演化史。

这种开放姿态正在重塑科研规则:中国主导制定的《月球样品国际使用指南》被联合国外空司纳入推荐标准,国际月球科研站计划已有12国签署合作协议。正如《自然》杂志评论:'中国正用数据透明度构建新的科研话语体系。'

嫦娥六号发现证实,月球在19亿年前仍存在地质活动,较此前认知延长10亿年。这种'月球晚期活跃'证据,直接挑战了传统月球热演化模型。美国地质调查局月球科学家诺亚·佩特罗承认:'中国样本提供了重构月球45亿年历史的全新视角。'

从数据开放度看,中国国家天文台月壤数据库已收录12万组光谱数据、3万张显微图像,全球访问量超200万次。而美国Lunar Sample Compendium数据库自2010年后未更新,最新研究仍依赖40年前的分析数据。

这场月壤之争的本质,是科研范式的迭代升级。当中国用无人探测器实现更高精度的全球采样,当开放共享成为科研主流,传统的'载人登月=科技领先'的等式正在被改写。正如欧洲空间局月球专家詹姆斯·卡彭特所言:'21世纪的天文学革命,可能始于中国月壤实验室里的一克尘埃。'

参考资料:

《关于月球,中国科学家又有重大研究发现!》——中国能源报