声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

1958年盛夏,四川大邑县发生了一起震动乡里的特殊事件——当地恶霸地主刘文彩的墓葬被群众自发砸毁,而守墓十年的老人刘清山在目睹这一切后,仅过四日便悄然离世。这场事件背后,交织着历史恩怨与时代变迁的复杂脉络。

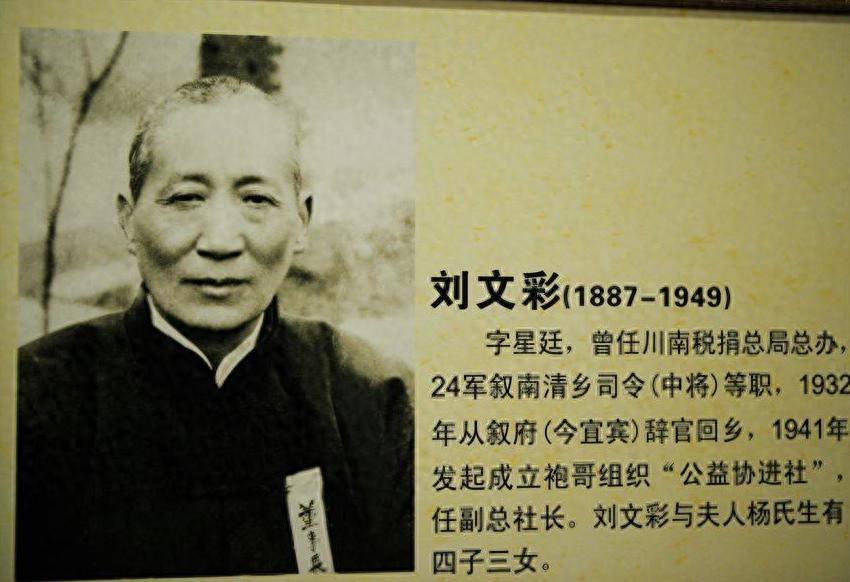

1887年生于大邑县富户之家的刘文彩,凭借弟弟刘文辉的军政势力,在川西地区构建起庞大的利益网络。抗战期间,他通过巧立名目征收田亩税、过路费、厕所税,甚至发明"懒惰税"逼迫农民种植罂粟。其占地七公顷的庄园内暗藏监房密道,被乡民暗称"刘阎王"。

1949年解放大军渡江后,刘文彩试图逃往重庆未遂,病逝于返乡途中。其选定的"独虎挂印"风水墓地,成为后续事件的导火索。

作为刘家远房亲戚的刘清山,在1949年后接受委托看守墓地。这份工作不仅提供口粮,更附带几亩田地,在物资匮乏的年代堪称优渥选择。十年间,他冬披棉袄夏执蒲扇,始终恪守"这是刘家坟地"的训诫。

1958年"大跃进"浪潮席卷大邑县时,人民公社组织麦收炼钢的热潮中,积压的阶级仇恨突然爆发。一群曾被刘家盘剥的乡民,带着锄头铁锨聚集墓前。

面对群情激奋的乡民,63岁的刘清山跪地哀求:"人都死了,就让他安稳点。"但铁锨已砸向墓碑,棺材被撬开的瞬间,老人泪如雨下。此后四日,他始终静坐墓石残骸旁,直至生命终结。

县里对其死因存在两种解读:或指其"思想不清",或赞其"重诺守信"。这个普通守墓人的结局,恰成为新旧时代交替的微观注脚。

刘文彩遗骸被草草重葬后,原墓地次年即改种庄稼。如今收成良好的麦田,与旁侧无碑的土坟形成鲜明对比。这场没有组织者的自发行动,最终以守墓人的离世划上句号。

当我们将镜头拉远,可见1958年大邑县发生的不仅是墓碑的碎裂,更是一个旧时代的彻底终结。从刘文彩的庄园经济到人民公社的集体生产,从守墓人的个人承诺到群众的自发行动,每个细节都在诉说着历史转型的阵痛与新生。

参考资料:

中共中央档案馆编,《中华人民共和国大事记(1949-1959)》,中央文献出版社,1994年。

四川省地方志编纂委员会编,《大邑县志》,四川人民出版社,1993年。

中共四川省委党史研究室编,《四川党史人物资料选编(第二辑)》,四川人民出版社,1988年。

《刘文彩庄园史实材料汇编》,大邑县文史资料委员会内部资料,1982年。