近日,一起涉及司法程序的争议事件引发广泛关注。一名55岁的农村妇女因在法庭审理过程中情绪激动,对法官使用了不当言辞,被当地法院以‘扰乱法庭秩序’为由处以10万元罚款。该处罚决定一经公布,立即在网络上引发轩然大波。

据公开信息显示,该农妇系某民事案件当事人,在庭审过程中因对判决结果不满,当场对主审法官发表了激烈言论。法院认为其行为构成‘辱骂司法工作人员、扰乱法庭秩序’,依据《民事诉讼法》相关规定作出罚款决定。然而,这一处罚金额远超普通类似案件的处罚标准,引发法律界人士质疑。

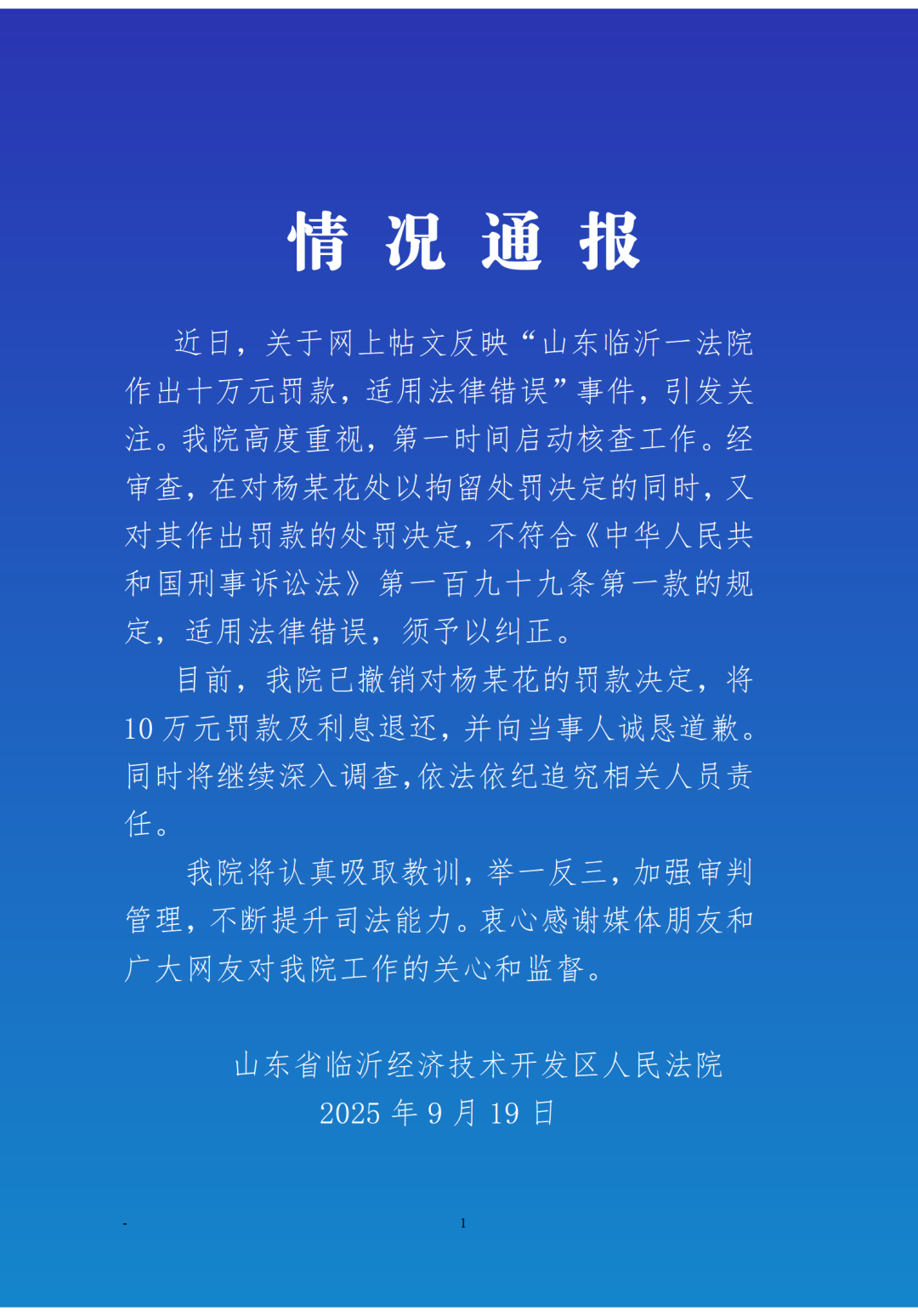

事件发酵后,涉事法院通过官方渠道发布情况通报,承认原处罚决定存在‘适用法律不当、量罚过重’的问题,决定依法撤销该罚款决定。通报中特别强调,将进一步加强司法人员培训,规范庭审程序,同时呼吁公众理性表达诉求。

法律专家指出,虽然公民有义务维护法庭尊严,但司法机关在行使处罚权时也应遵循‘比例原则’。此次事件暴露出基层法院在自由裁量权行使方面存在的不足,也为完善司法处罚制度提供了现实案例。目前,该农妇已表示将通过合法途径继续主张自身权益。

这起事件不仅引发了对司法公正的讨论,也促使社会各界重新审视法庭纪律与公民权利的平衡问题。随着法院撤销决定的公布,事件暂时告一段落,但关于如何构建更加透明的司法环境的思考仍在继续。