免责声明:本网发布此文章,旨在为读者提供更多信息资讯。文章观点仅供参考,所涉及内容不构成投资、消费建议。为提高文章流畅性,文章可能存在故事编译,读者请自行辩解!如事实如有疑问,请与有关方核实。

2025年10月热议事件:一场关于关怀与空间的乡村实验

2025年10月,贵州黔东南深山里的一个普通村落因23岁女生小夏成为网络焦点。这位从贵阳私立幼儿园失业返乡的00后,在6个月内经历了从“心灵栖息”到“被密集关怀”的转变,甚至被村委列为重点帮扶对象。这场看似温暖的就业帮扶行动,却在社交平台引发数十万网友争论:村委的积极介入是责任担当,还是过度干预?当代农村青年需要怎样的缓冲空间?

2025年4月,小夏的名字出现在贵阳某私立幼儿园的裁员名单上。面对父母“园里放长假”的善意谎言,她拖着行李箱回到寨子时,母亲正捆着油菜秆,父亲在撒谷种。第二天清晨,她踩着冰凉田水插秧,蚂蟥叮咬的刺痛与腰背的酸痛,反而让她感到久违的真实——在贵阳当幼师时,她曾因被家长指责“不负责”而整夜失眠。

白天割油菜、晒谷,夜晚借着煤油灯翻看幼师资格证教材,寨子里的石板路被月光照得发亮。她原计划用三个月调整状态,甚至考虑考取公办园编制。看着山风将云吹过对面山坡,这种“喘口气”的日子,让她暂时忘却了城市里的紧绷。

5月中旬,村委主任王大叔揣着待业青年名单登门,推荐镇中心幼儿园保育员岗位。这个穿洗白蓝衬衫的中年男人,在门槛上蹭掉鞋底泥后,用“专业对口”说服小夏。6月麦收时,他扛着蛇皮袋路过麦场,再次提醒“园长我熟”;7月,负责就业帮扶的李姐骑着旧电动车,车筐里装满县城早教中心的宣传单。

“从村里到县城骑摩托40分钟,早出晚归来得及。”李姐蹲在院坝边帮小夏算账,甚至承诺“园长说可以等你到月底”。这种隔三差五的走访,让小夏的三个月缓冲期被“剪短了一截”。

8月割完稻子,王大叔拿着县城早教中心招聘单上门:“五险一金,比镇上强。”9月李姐的电动车筐里,宣传单变成了厚厚一沓。当听到“园长说可以等你到月底”时,小夏捏着被汗水浸皱的单子,突然意识到自己的节奏被打乱了。

10月头,王大叔两次登门:一次站在辣椒堆边说“别老在家待着”,一次隔着篱笆喊“岗位还去不去”。失业的挫败感与频繁走访的压迫感交织,小夏夜里翻来覆去思考“是否适合带孩子”的自我怀疑,被催着往前赶的窒息感取代了原本的喘息空间。

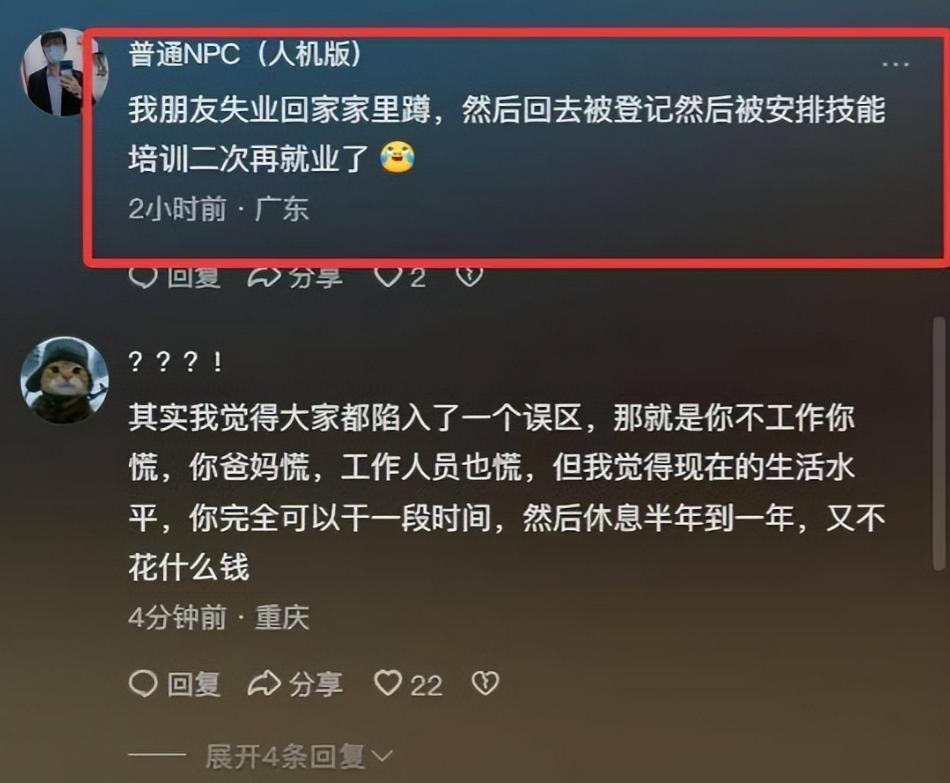

王大叔在帮扶会上反复强调:“年轻人得有职业追求,越待越懒。”李姐也担忧:“歇久了心气儿磨没了,更难融入社会。”但小夏的委屈无人诉说——被家长指责的阴影仍在,她想先调整状态再出发,却被视为“需要被纠正的问题”。

母亲纳着鞋底劝她:“别听他们瞎操心,家里不缺你一口饭。”这种朴素的生存智慧,与村委“追着帮”的治理逻辑形成鲜明对比。当就业帮扶变成“每月上门考核”,年轻人需要的或许不是被安排的“正确路径”,而是被尊重的成长节奏。

事件经小夏闺蜜短视频曝光后,评论区迅速分化:支持派认为“密集关怀总比没人管强”;反对派替小夏委屈“失业已够难受,还被盯着更压抑”;中间派建议“建待业群发信息,给年轻人留面子”。这场争论背后,是农村就业帮扶从“没人管”到“追着帮”的治理进步,也是如何让善意不变成压力的集体思考。

10月底的山风裹着稻花香,小夏仍捏着那张早教中心招聘单。如今王大叔会先蹲在院坝边抽烟,问她“最近想找啥样的活儿”;李姐的电动车筐里多了笔记本,记着小夏“想先考个证”的计划。这种转变暗示着基层治理的进化——当“追着帮”变成“陪着走”,帮扶才能真正搭到人心坎上。

正如小夏母亲所说:“饭要一口口吃。”待业不是需要解决的“问题”,而是年轻人歇脚喘气的过程。在乡村振兴的背景下,如何让就业帮扶既有温度又有边界,或许正是基层治理现代化的重要课题。