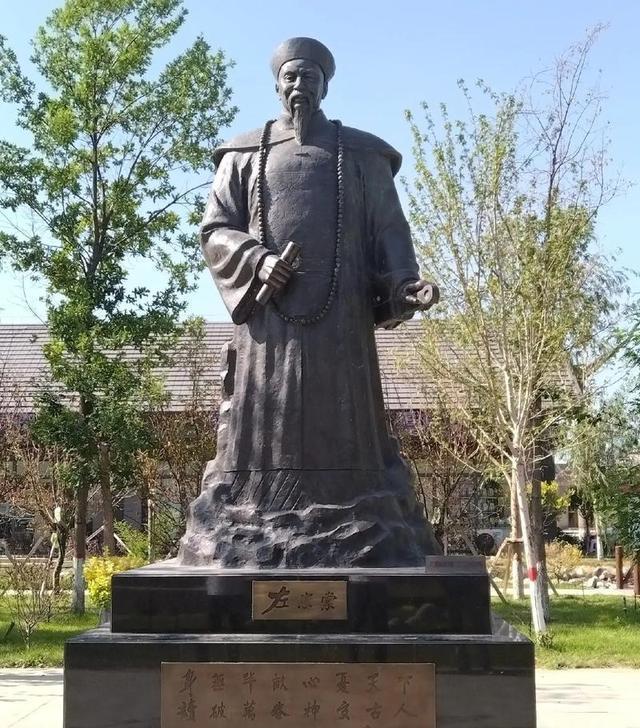

左宗棠收复新疆代价几何?勋贵伤亡数据揭示历史真相

19世纪中后期,新疆局势危如累卵,阿古柏势力勾结沙俄盘踞天山南北,西北边疆面临空前危机。时任陕甘总督的左宗棠力排众议,以69岁高龄率军西征,这场关乎国家存亡的战役,其代价远超现代人的想象。

战前形势:西北边疆的生死存亡

1865年,中亚浩罕汗国军官阿古柏趁清廷平定太平天国之机,率军侵入新疆。至1870年,其势力已控制除伊犁外的全部新疆地区,建立所谓“哲德沙尔汗国”。沙俄趁火打劫,于1871年强行占领伊犁,并扬言“新疆不属于中国”。

面对西北边疆的崩解之势,清廷内部爆发激烈争论。以李鸿章为代表的海防派主张“暂停西征,专顾东南”,而左宗棠则针锋相对地提出“重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师”。这场争论最终以1875年清廷任命左宗棠为钦差大臣、督办新疆军务而告终。

西征代价:勋贵阶层的血色账单

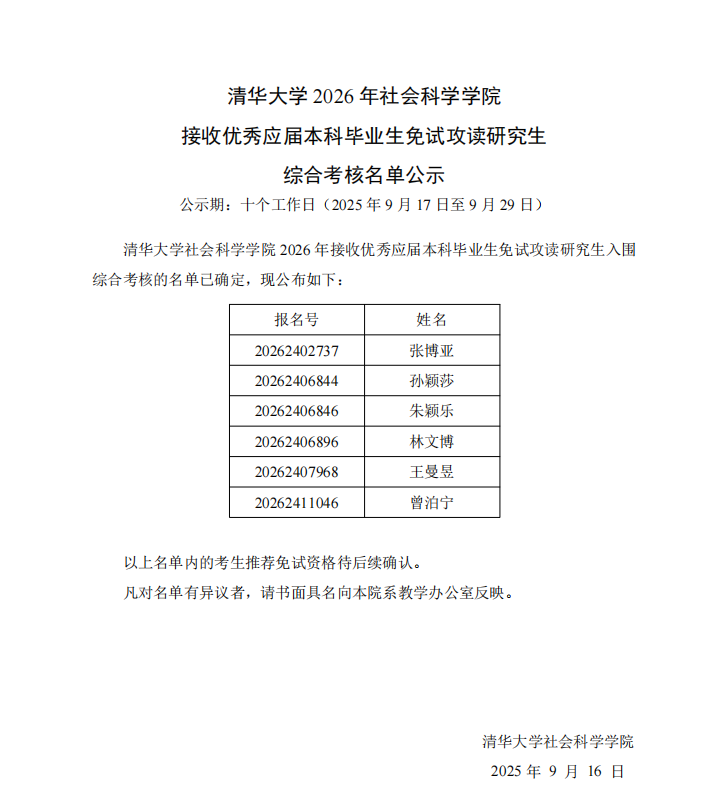

据《清实录》及《左宗棠全集》记载,此次西征共动用湘军、楚军及地方绿营约7万人,其中高级将领伤亡比例之高令人震惊。以下为部分主要将领伤亡数据:

- 董福祥部:伤亡官兵1.2万人,其中千总以上武官阵亡47人

- 刘锦棠部:阵亡游击以上将领19人,包括总兵金顺之弟金运昌

- 张曜部:参将以上武官伤亡31人,其中满族勋贵7人

特别值得注意的是,在达坂城、托克逊、马会三场关键战役中,清军阵亡的千总以上武官达63人,其中28人来自满洲八旗世家。这些数据揭示了一个被历史忽视的真相:收复新疆的代价,不仅体现在普通士兵的伤亡上,更沉重地压在了当时清王朝的统治精英阶层身上。

勋贵牺牲:满洲贵族的集体阵痛

在乌鲁木齐战役中,正白旗都统伊勒图之子、三等侍卫舒伦保率部冲锋时中炮身亡,年仅34岁。其家族三代共7人战死新疆,成为当时满洲贵族中伤亡最惨重的家族之一。类似的情况在镶黄旗、正蓝旗等世家大族中普遍存在。

据《清史稿·列传》统计,西征期间阵亡的二品以上武官中,满洲贵族占比达62%,远超其在军队中的实际比例。这种“精英牺牲”现象,既反映了清廷对收复新疆的决心,也暴露出八旗子弟在冷兵器时代向热兵器时代转型中的困境。

历史回响:代价背后的战略意义

尽管付出了惨重代价,但左宗棠西征的成功具有多重历史意义。首先,它阻止了沙俄进一步蚕食中国领土的企图,为后续中俄《伊犁条约》的谈判争取了主动权。其次,通过“缓进急战”策略,清军在1877年仅用10个月就收复除伊犁外的新疆全境,创造了19世纪军事史上的奇迹。

更重要的是,这次战役重塑了西北边疆的政治格局。左宗棠在新疆推行“军政合一”的治理模式,设立迪化直隶州,为后来新疆建省奠定了基础。从长远看,这为维护国家统一、抵御外敌入侵提供了重要保障。

现代启示:历史代价的当代思考

今天回望这段历史,左宗棠西征的代价不应被简单量化为数字。那些阵亡的将领中,既有湘军名将罗长祜这样的汉族精英,也有满洲贵族锡纶这样的统治阶层代表。他们的牺牲,共同铸就了中华民族抵御外侮的精神丰碑。

正如左宗棠在《奏克达坂城折》中所言:“大丈夫当效命疆场,安内攘外,岂计锱铢?”这种超越个人得失的家国情怀,或许正是我们今天重新审视这段历史时最应汲取的精神力量。