十年前,将孩子送入国际学校,曾是中产家庭炫耀的资本。而如今,这却成了许多家庭难以承受的“破防”瞬间。北京、深圳、成都、珠海等地的国际学校接连传出停办消息,一场教育行业的“地震”正在蔓延。

学校突然关门、外教集体离职、学费无法退还、孩子无处上学……家长群里,一片哭声。这不是个别现象,而是中产家庭共同面临的困境——一场关于教育的幻觉,正在破裂。

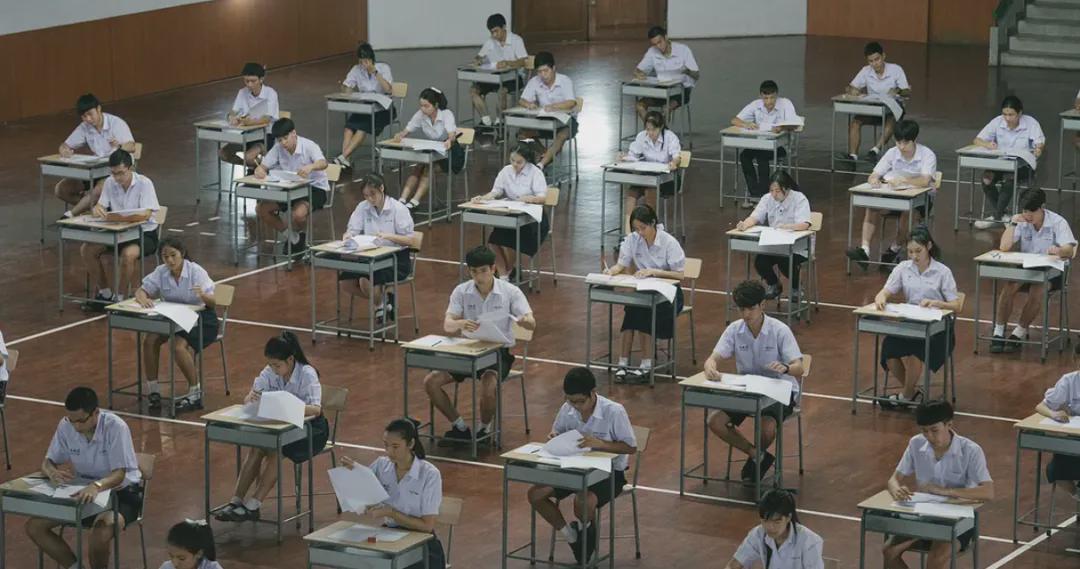

过去十年,国际学校是中产家庭缓解教育焦虑的“终极出口”。一张漂亮的国际课程表、几张外教笑脸照、一份直通牛津剑桥的升学榜单,足以让家长心甘情愿掏出几十万学费。有家长甚至认为,送孩子读国际学校是“投资未来”。

然而,这笔“投资”如今却成了蒸发的希望。

北京房山的诺德安达国际学校停办当天,许多家长守在校门口不愿离开。有的家庭已支付30多万学费,有的孩子正准备出国面试,却因学校一纸公告陷入困境。

最让家长绝望的是,转学成了无解题。其他学校名额有限,跨区转学涉及学籍、政策、住宿等多重问题。有人在朋友圈写道:“交了最贵的学费,却上了最惨的一课。”

全国关停的国际学校数量正在飙升。仅深圳一地,过去三年就有十多所关闭,成都、无锡、宁波、珠海等地也陆续中招。关停名单中,不乏当年宣传铺天盖地的“名校”。这些学校曾主打全球化视野、中外合办和升学通道,如今却倒在了政策收紧、生源骤减、经营失序的“三座大山”下。

国际学校的繁荣,曾是中产阶层“身份焦虑”的产物。在那个“内卷”盛行的年代,中产家庭似乎找到了一条出口——既能避开高考竞争,又能为孩子铺好“留学捷径”;既能学英文、玩艺术,又能获得“全球通行证”。

然而,这条捷径正变得越来越窄。

2022年,教育部下发文件,要求整顿涉外课程和无资质的国际学校。许多打着“国际”旗号的民办学校、留学中介、培训机构被一刀切清理。很多学校根本没有办学资质,却靠“合作办学”名头招生,一旦查实,结局只有关停。

2023年,中国新生人口仅902万,比2017年腰斩。过去国际学校靠“中产红利”生存,如今家长开始算账:“二十几万一年,还不包饭不包车,这钱值不值?”

有学校被爆外教无证上岗,有的被查出协助作弊和虚假排名。名校升学率造假、教师流动频繁,家长交的钱换来的,往往只是看起来很国际的“舞台剧”。这让越来越多家长开始怀疑:所谓的国际教育,到底在培养什么?

国际学校的繁荣,曾是一场“中产幻觉”。它满足了太多家长的幻想:不想让孩子太辛苦,又想拿到好学校的录取;想逃离内卷,又舍不得体制内的安全感;希望孩子看世界,又担心他们不接地气。

但现实的反噬来得太快。有家长算过账,孩子在国际学校从小学到高中,光学费就要400多万,加上课外营、留学中介、海外学费,总投入破千万。

而毕业后,留学生的竞争力却不再稀缺。在某互联网公司招聘会上,一个计算机岗位半小时收到170份简历,清一色海归,来自UCL、康奈尔、伯克利等名校。学历不再是稀缺品,回报更谈不上稳赚。于是,家长们开始醒悟:出国读书并不一定通向更好的生活,国际学校也不一定等于优质教育。

当潮水退去,才知道谁在裸泳。过去十年,中产阶层把教育当作最后的护城河——房价可以涨跌,股市可以波动,但孩子的教育不能出差错。然而现在,他们发现,国际学校能关,留学可以降温,连“全球视野”都开始贬值。

教育不再是万能药。那些被过度神化的国际课程、留学路线、英文授课,最终还是回到了现实逻辑:供需失衡、政策变动、家庭承受力下降。

在经济增速放缓的当下,家庭预算变得紧绷。以前20万一年的学费还能咬牙交,现在光生活成本就压得人喘不过气。教育的泡沫,正在被现实戳破。

事实上,国际学校的崩盘,只是中产困境的一个缩影。同样破碎的,还有那些曾被奉为信仰的财富神话:高薪外企、海外身份、国际投资。一切以“全球化”为名的信心,如今都显得脆弱。

国际学校的坍塌,不仅是市场问题,更是价值观问题。我们这一代家长太容易被“精致包装”打动,看重“名校出口”而非教学质量,追求洋气形象却忽视孩子的成长节奏。而国际学校们,也在顺势打造幻觉:我们有外教、用英美教材、和哈佛有合作项目……但这些外在标签,并不能自动转化成教育成果。

真正的教育,永远是培养一个能独立思考的人,而不是制造一张体面的简历。越来越多的家长开始意识到,教育不是身份的标签,而是孩子的根基。有的家长转而选择普通公立学校,有的干脆让孩子去学一门手艺、参加项目实践。他们发现,孩子的成长,不在“国际”两个字上,而在教育是否真实上。

这一波国际学校倒闭潮,看似是行业危机,实则是一次价值回归。那些靠“高价”包装出来的光鲜外衣,在现实面前不堪一击。当外教走了、课程停了、家长退费无门,一切才显得如此讽刺。

教育的本质,从来不是炫耀或逃离,而是扎根,让孩子有方向、有能力、有韧性地面对世界。留学不再是唯一出路,国际学校也不是教育的顶配。真正的顶配,是家庭的理性与耐心,是社会的公平与进步。

中产梦醒之后,教育该回到常识:让孩子学会思考、合作、承担,而不是只学会“出国”。或许,当我们不再执着于那张国际学校的入学通知书,才算真正理解了教育的意义。